苅田梨都子の東京アート訪問記# 8 絵画なのに、言葉や詩のような彼女の絵に虜。『マリー・ローランサンー時代をうつす眼』アーティゾン美術館 CULTURE 2024.02.19

ファッションデザイナー・苅田梨都子さんが気になる美術展に足を運び、そこでの体験を写真とテキストで綴るコラム連載です。第8回目は、アーティゾン美術館で開催中の『マリー・ローランサンー時代をうつす眼』展へ。

今回は、東京駅近くにあるアーティゾン美術館にて現在開催中の『マリー・ローランサンー時代をうつす眼』展に訪れる。

マリー・ローランサンは連載第4回目の『キュビスム展』でも少し触れた通り、以前から好きな画家の一人である。特に私が20代前半のとき、マリー・ローランサンから強く影響を受けたように思う。柔らかな色遣い、虚ろで儚げな瞳。エレガントさ。女性の優美な佇まい。きっとマリー・ローランサンが描く女性像に憧れる人も多いだろう。

マリー・ローランサンはパリに生まれ、画家を志す。ジョルジュ・ブラックやパブロ・ピカソらのキュビスムの重要な一員として注目される。個展を期に、新進作家として名声を得る。

そして、マリー・ローランサンといえば“淡いパステルカラー”が代名詞。初期はダークカラーを用いて描くものもあったが、色とりどりの華やかなパステルカラーに包まれた絵画たちは、対比としてよく印象に残る。

本展の序章のキャプションを読み、時が止まったような気持ちになった。画家の友人であるニコル・グルーの娘で作家のフロラ・グルーは、マリー・ローランサンを次のように述べている。

「彼女は詩を書かない詩人であり、絵画に関しては、あくまでもわが道をゆくという姿勢をつらぬいた。」(一部抜粋)

このキャプションを読んで、マリー・ローランサンの絵を見ながらいつも陰ながら感じていたことを代弁してくれたような気がした。日本の作家である江國香織さんの小説や詩を読んでいる時と同じような気持ちになる。胸がきゅっと苦しくも嬉しくなるような、繊細な響き。絵画なのに、言葉や詩のような彼女の絵に虜である。

本展は自画像から始まり、キュビスム、そして文学のコーナーへ。

本の挿絵や挿図たちがずらりと並ぶ。文学のコーナーで特にお気に入りだったのは、淡いピンク色に塗られた額縁に、繊細なタッチで描かれたエッチングである。絵の具で着色された絵画ももちろん素敵であるが、シャープペンシルで描いたような落書き感が個人的には心惹かれるものがあった。

実は図録の装丁のカバーをめくると、この挿絵が現れる。とても粋な計らいだと感じた。

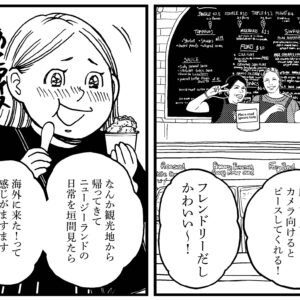

私は細い線で描かれた女性たちの、特に髪の毛に魅了された。代表的なマリー・ローランサンの絵ではよくベタ塗りにされていることの多い髪の毛が、線画によって髪の毛流れが鮮明である。くるくるパーマのウェービーさとの表現の相性も抜群で、空想の中のマリー・ローランサンの漫画の原稿を眺めているような気持ちにもなった。

次に人物画に移動する。こちらの絵を一度は観たことがある人が多いのではないだろうか。

二人の少女が抱擁まではいかない程度に手を交差させ、端に添えられた本の中の世界のように物語が出来上がっている。マリー・ローランサンの絵の色は“ピンク”“グレー”“水色”がマストな印象で、脳裏に強く焼きついている。本展での淡い水色の壁に飾られているこのブースが、一等お気に入りだ。

続いて奥の部屋には、キュビスム時代をともに過ごしたジョルジュ・ブラックやパブロ・ピカソらの絵に囲まれた、犬を抱えた女性の絵画が中央に佇む。

パブロ・ピカソのことをとても尊敬していたマリー・ローランサンであるが、ピカソにはあまりよく思われていなかったという。それでも最期までピカソのことを尊敬していた。たくさんの人から愛されたマリー・ローランサンは、自ら人を愛すことも大切にしていただろう。誰かに嫌われていようが、好きなものは好き。そう自信を持って言えるように、私も生きたい。

次に鑑賞しながら印象に残った絵画の一つは、1927年に描かれた『女優たち』。

マリー・ローランサンの描く女性の瞳はほとんどが曖昧で、さらりと描いたようにみえる簡潔な表現が特徴的だ。こちらの作品のキャプションに説明してあるように、

“抱き合う二人は、娘役と男役を演じる女優たちなのか、あるいは女同士の恋人たちであるのか定かではない。謎めいた恋物語をさまざまに想起させる。”

私はこの曖昧さに思わず惚れ惚れした。男性役か女性役かわからない性の曖昧さに救われる鑑賞者もいるのでは。私自身、男性像と女性像が共存していると思っており、この儚く淡い絵にはただ単純に「可愛い」の一言で済ませることのできない、うちに秘めたマリー・ローランサンの精神性がひしひしと伝わってくる。

後半のブースに移動する。

女性を描く印象の強いマリー・ローランサンであるが、実は肖像画以外に静物画もたくさん描いたという。静止画の中で多くを占めるのが花をモチーフにした絵で、アンティーク家具である椅子の背もたれに薄い着色で花のブーケが描かれたものも展示してあった。

その付近には白い小さな皿の上に置かれたレモンと、寒色で描かれたピッチャーが描かれている作品が展示されている。個人的にヴィルヘルム・ハンマースホイが描くような雰囲気が漂っており、マリー・ローランサンの別の顔が見えたように感じて嬉しかった。そんな『レモンのある静物』が大変気に入った。こちらはぜひ直接足を運んで確かめてみて。

ラストのコーナーは大物で、今回のメインビジュアルになっている『プリンセス達』や『五人の奏者』などの絵が大胆に大きく飾られている。基本的に1人か2人を描くことが多かった印象で、人物が複数人いる絵はそう多くないという。迫力の中に最後まで柔らかさも曖昧さも組み合わさっていて、マリー・ローランサンらしさの影も潜んでいて和やかな気持ちになった。

今までマリー・ローランサンを鑑賞してきた人にとっても、彼女のことを新鮮な眼差しで見つめることができそうな本展。会期中にぜひ訪れてみては。