いちど離れた映画業界、大先輩との握手に励まされながら。

映画『こちらあみ子』『アンダーカレント』音響効果・勝亦さくら|エンドロールはきらめいて〜えいがをつくるひと〜 #11

毎月1人ずつ、映画と生きるプロフェッショナルにインタビューしていくこのコーナー。第11回目のゲストは勝亦さくらさんです。

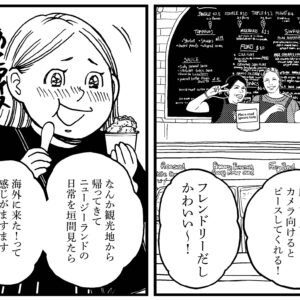

服の擦れる音からホラー映画の「ドンッ」、海辺シーンの波音まで、映画のあらゆる場面に音をつけていくという音響効果のお仕事。一度は業界を離れたという勝亦さんが、長く仕事を続けてこられた理由をうかがいました。

何気ない道にも「良い音」のチャンスが?

――このコーナーでは以前「音響」の黄永昌さんにお話を伺ったのですが、一言に「映画の音」と言っても、さまざまなお仕事があるんですね。

そうですね。音響効果は簡単に言うと、台詞と音楽以外の全ての音をつける仕事です。内容としては、街中の喧騒、波、風の音などの環境音、ドア音、アクションシーンの打撃音、料理の音など、収録済みの音素材をライブラリーから選んで映像に付けていく作業などがあります。

足音や衣擦れ、コップを机に置く音など、人物の動作にまつわる音をつくる「フォーリー」という作業では、作品ごとに映像を観ながら、人物の感情に合わせて音を収録していきます。いま所属している会社(フットプリンツ)の地下には多くの道具が置かれたフォーリースタジオがあり、例えば廃車のドアだけをもらってきて、ノブに触る音や車に手を置く音を録ることもあるんです。

映画『名付けようのない踊り』で、田中泯さんの踊りに音をつける勝亦さん。「本来であれば聞こえないものも全部聞かせたい」という犬童監督の意向のもと、ドキュメンタリーとしては珍しく、ほとんど全ての動きに音をつけていったのだとか

――勝亦さんは普段から身の回りの音を意識されていますか?

無意識に「いい音」を探している部分はあるかもしれません。例えば砂利を踏む足音とか、結構好きで(笑)。街であまり聞かない音が鳴っていると小さなレコーダーを取り出して録音したり、道沿いに「ご自由にお持ちください」コーナーがあると、良い音が鳴りそうなものがないかのぞいたりしてしまいますね。一つでも多く、オリジナルの音素材が欲しいと思っています。

シュワちゃんをきっかけに、自然と進んだ先で

――いつ頃から映画のお仕事を目指されていたのか気になります。

もともとは小学生から続けていた書道の道で師範代になりたいと思っていました。でも高校2年生の時、久々に行った映画館でアーノルド・シュワルツェネッガー主演の『イレイザー』(1996年)を観たら、その迫力に圧倒されて。

それまで、映画との関わりと言えばテレビで金曜ロードショーや土曜洋画劇場を見るくらいだったのが、『イレイザー』のエンドロールを見ているときにふと「この中の一員になりたい」という気持ちが芽生えたんです。進路について色々考えていた時期だったので「書道の他に、自分にできることはないか」と無意識に探していたのかもしれません。そこからは割とすぐ日本映画学校(現:日本映画大学)に進路を定めて、映画の道を目指そうという気持ちになりました。

――そこから録音コースに進まれたんですね。

1年生の頃、授業で8分ぐらいの短編映画を作る授業があったのですが、周囲には監督をやりたい人や脚本を書きたい人、カメラマンをやりたい人などが多くて。みんなギラギラしていたんですが、私はそれらのパートにはあまり興味が湧かなく。中高で吹奏楽をやっていたこともあり「音の仕事だったらできるかな」という気持ちで、自然と録音の道を選びました。

勝亦さんの人生を変えた映画『イレイザー』

――シュワちゃんの迫力に圧倒されてから、とんとん拍子で音響の道に進まれたんですね。学校を卒業後は、すぐに現場へ?

はい、音響効果会社のカモメファンに入社しアシスタントとしてキャリアをスタートしました。でも実は初め、10ヶ月ぐらいで会社を辞めているんです。作品が立て込んで寝れない日もある中で、社会人になりたてなので体力の配分が分からず、ついていけなくなってしまい。辞めて、映画と全く関係のない文房具屋のアルバイトをしました。

でも、半年くらい経った頃、久しぶりに職場の同期と連絡を取り合った時に、まだ映画の仕事への未練があることを実感したんですよね。「学校を出たのに何もなし得ずに辞めてしまった」という後悔もありましたし。そんなタイミングでカモメファンの上司が「まだやりたいなら戻ってきなよ」と声をかけてくれたので、もう一度映画の仕事に挑戦してみることにしました。

――実際に戻られてみて、どうでしたか?

復帰しても大変さはもちろん変わらないので、「なんで戻ってきたんだろう」とすぐに後悔しました(笑)。ただ、休んだ半年を経て「何より辛かったのは、自分が誰の役にも立てていない状況だったんだ」と気づいたんです。なのでそこからは作品づくりの中で「自分の存在意義をつくること」を目標にして、沢山の映画を作ってきた先輩たちと目線を合わせられるよう、「映画の音づくりってなんだろう」と必死に考え続けました。

勝亦さんが音響効果を担当した映画『アンダーカレント』予告編。足音を録るだけでも、一週間かかるという音響効果の作業。効果音と他の音を合わせてダビングするまでに平均でも1か月以上は要するそう

作品やチームへの尊敬が、仕事を続ける理由になる

――勝亦さんは2000年代の初めから音響効果としてご活動されていますよね。向田邦子さん原作の『阿修羅のごとく』(2003年、森田芳光監督)にもクレジットされています。

森田芳光監督の映画には『阿修羅のごとく』以来、『海猫』(2004年)『間宮兄弟』(2006年)『サウスバウンド』(2007年)『わたし出すわ』(2009年)、遺作の『僕達急行 A列車で行こう』(2012年)まで、自分からアシスタントに付きたいと上司に申し出たこともあり、多くの作品に関わらせてもらいました。

監督は音作業が終わって作品が完成すると、スタッフのところに回ってきて、一人ひとりと握手してくれるんです。アシスタントの自分のところにも必ず。そして「ありがとう!」と。自分もチームの一員と感じさせて貰えてとにかく嬉しかったです。

森田組の音響効果をずっと担当してきた、自分の師匠である伊藤進一さんも森田監督同様、作品の一員であることを常々感じさせてくれたので、そこで映画作りの楽しさを知った部分は大きいです。

『僕達急行 A列車で行こう』予告編。音を心象表現の大事な要素として扱っていた森田監督は、作業中「今、こういう音が聞こえてきた」と画面には1ミリも写っていないものに言及することもあったそう

――近年の作品で印象的だった作品はありましたか?

『こちらあみ子』(2022年)は衝撃的でした。音で心象風景を表現しようとしても、実際に画と合わせるとミスマッチなことも多いのですが、この作品は「どんな音をつけるか」を想定した上で撮影、編集が行われているので、音がはまっていくんです。通常、監督は最終的なダビングで全ての音響チェックをされることが多いのですが、森井(勇佑)監督は仕込みの段階、フォーリー作業などの現場にも来て、密に話し合いながら作業を進めてくれました。一緒に作業しながら更にイメージが膨らんで音が進化していくのがとても楽しかったです。初号試写では、沢山この作品を観てきたはずの自分も作品に没入して感動しましたね。

今村夏子の小説を原作にした映画『こちらあみ子』予告編

――いちど離れた業種に復帰して、誇りに思える仕事をされているのが素敵です。

自分も映画に救われている部分が大きいのかもしれません。仕事柄、細かく作品を観ていく過程で「今この人が抱いている感情ってなんだろう」と必然的に考えたりするのですが、そのことによって、映画とともに人間性が構築されていく感覚があるんです。

例えば「辛いことも、いつか糧になるよ」みたいな言葉って、一聴すると薄い言葉に聞こえてしまうじゃないですか。でも、映画をいくつも観ていくうちにその感情に納得できたら、素直な励ましの言葉として受け取ることもできるかもしれない。

加えて、自分の場合は単純ですが映画や人が好きだということが、この仕事を続けてこられた理由かもしれません。仲間とつくる映画が好きなのだと思います。一度はフリーランスになりましたが、今は所属する会社の中で、自分が思う「映画は楽しい」を後輩たちにも伝えられたらと、仲間と作品づくりに励んでいます。