これはSFではない | 間宮改衣『ここはすべての夜明けまえ』| きょうは、本を読みたいな #7

数時間、ときにもっと長い時間、一つのものに向き合い、その世界へと深く潜っていく。スマホで得られる情報もあるかもしれないけれど、本を長く、ゆっくり読んで考えないとたどりつけない視点や自分がある。たまにはスマホは隣の部屋にでも置いといて、静かにゆったり本を味わいましょう、本は心のデトックス。第7回目は、第11回ハヤカワSFコンテストの特別賞を受賞した作品であり、「SF小説でありながら芥川賞作品のよう」「これは絶対AIには生み出せない」と大きな反響を呼んだ、間宮改衣さんの『ここはすべての夜明けまえ』を、テレビ東京プロデューサーの大森時生さんが紹介。

都心ではあまりないことだと思うが、祖父の遺体(親族に遺体という言葉を使うと奇妙な気持ちになる)は葬儀まで自宅で安置されていた。「北枕で」「仏壇の前に」「布団の上には守刀」知らないルールが沢山ある。

葬儀の日、祖父を火葬場へと運び出すタイミングで異変に気づいた。畳がぐっしょりと濡れていたのだ。遺体の冷却がうまく行っていなかったのか、近年の異常な暑さのためか…理由はわからないが、体液が漏れてしまっていたのだろう。死装束も布団も通過して、粘度のある液体が、畳1畳分も広がっていた。目を凝らすと皮膚にびっしりと粉を拭いているほどに乾いた身体。そんなにも水分を含んでいたのかと驚いた。そして、そこではじめて祖父が死んだという実感が湧いたことを覚えている。

祖父が染み付いた畳も、正月の地震でもう跡形もなくなった。多分。もう確認もできないだろうけど。

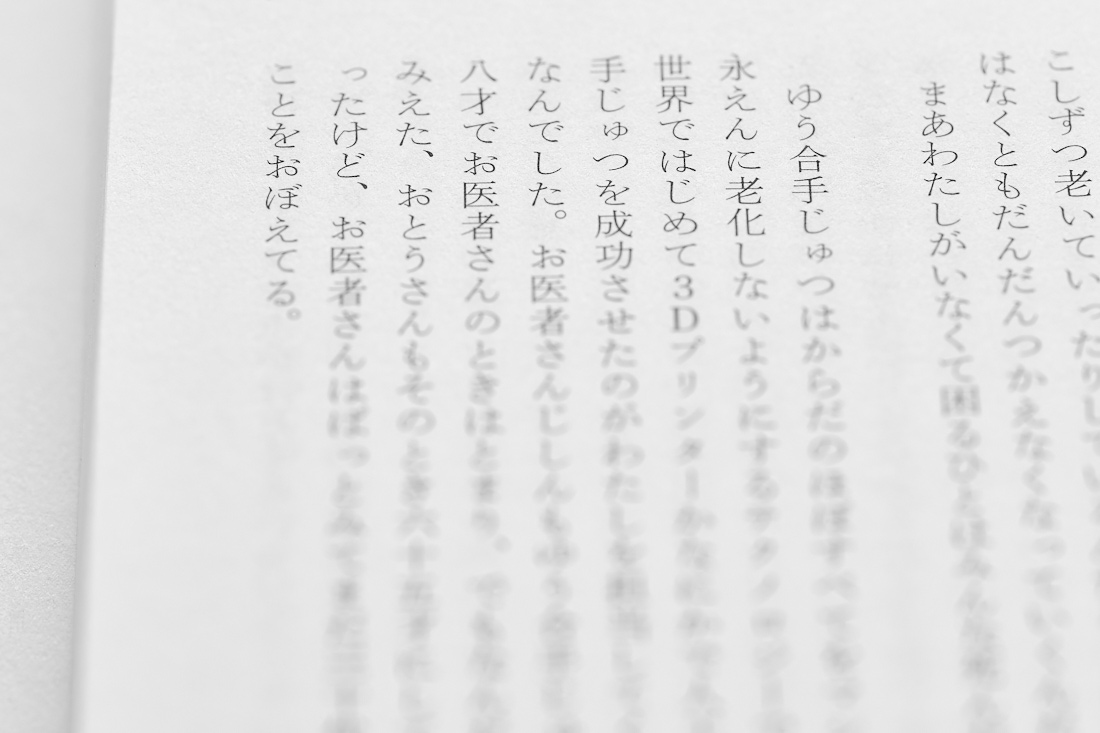

『ここはすべての夜明けまえ』を読んでいるとき、祖父が遺したシミのことを思い出した。なぜだろう。主人公の「わたし」と、最もかけ離れたモノだからかもしれない。彼女は死なない。老けもしない。融合手術を受け、機械の身体を手にしているからだ。それも父の勧めでだ。

ドラえもんが誕生する予定の22世紀が舞台。と言っても本書の22世紀にはドラえもんの世界とは違って希望が無さそうだ。

九州の田舎に住む「わたし」が、彼女の視点から家族について語る。22世紀からおよそ100年間を遡り振り返る。永遠の命を手に入れた彼女の周りで、普通の人間である家族は(当たり前のことだけど)老いて死んでいく。

彼女はまるでそこに佇む木のように、淡々とそれを見つめ記録している。度を超えた静謐さは、時に詩的ですらある。ひらがなが多用される語りからは彼女の漂白された眼差しを感じる。

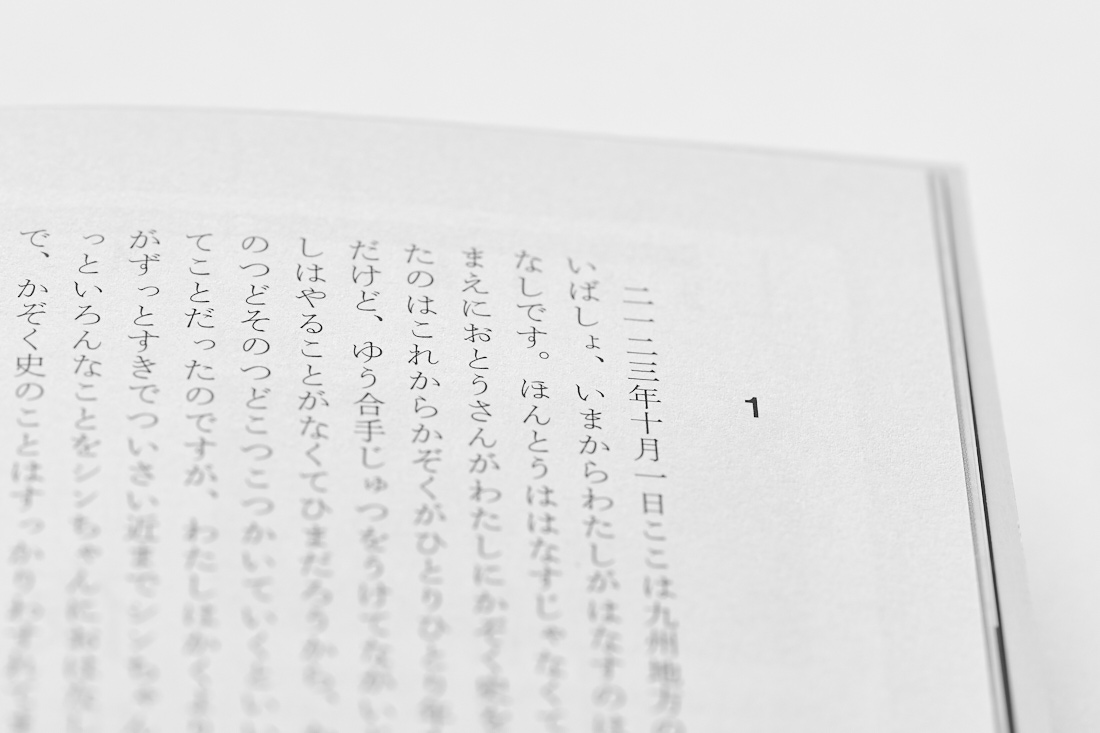

「いまからわたしがはなすのは、わたしのかぞくのはなしです」

彼女の語りは「徒然なるままに」だ。思考が思考を呼び、連綿と続いていく。

「わたし」が父について語ったと思えば、次の瞬間は棋士とAIが戦う電王戦について語る。兄が家族に呪詛の言葉を放ったと思えば、次の瞬間はボーカロイドの楽曲アスノヨゾラ哨戒班を思い出す。「わたし」の思考に振り回され、気づいたらここではないどこかへと連れていかれる。

彼女は自分の言葉で話しているはずなのに、彼女はどこにいないようにも思える。父からの性暴力や、兄の自殺。私たち読者は彼女のことを想い、胸を鋭利な小石で刺されたように感じる。しかし、彼女はそれを感じない。老いることがないというのは、痛みを感じないということなのだろうか。

しかし彼女はとあることに大きな後悔の念を抱く。それはどこまでも不可逆で、取り返しのつかないことである。機械の身体をもつ=老化しない彼女しか起こり得ない後悔だ。そして私たちはそのとき初めて彼女の痛みを目撃する。

ただ、ふと思う。私たちの後悔で「取り返しがつく」ことはあるのだろうか。シミがついた畳は、元には戻らない。

身体からあんなにも多くの液体が出ているのに顔には何の変化もなくて不思議に思ったことを覚えている。

祖父にもっと会えばよかった。

体調が良くないと最初に聞いたとき、すぐに向かえばよかった。

仕事で忙しかったなんて、今振り返るととてもどうでもいいことに感じる。ただ、当時の自分にとって、インサート撮影に適したハウススタジオを準備することは何よりも大事だったし、多分それは何度繰り返しても同じだ。記憶を保ったままタイムスリップしても、まあ多分同じ。

大事なのは、粘り気ある液体がどのように畳に広がっていてどんな匂いをしていたのか記憶しておくということなのかも…しれない。「わたし」がそうしたように。

猫シCorpの《NEWS AT 11》というアルバムが好きだ。

本作を読み終わったあと、なんとなく聞いた。

2001年の9月11日にアメリカで放映されたニュース番組やCM、バラエティ番組が無造作かつどこか投げやりな雰囲気で切り貼りされ構成される。でも“アレ”を想起させる音は全く入り込まない。それがどうしようもなく、不安な気持ちになる。不思議なものだ。耳にしているのはバラエティ番組の軽妙なジョークなのに、それが不穏なざわめきを起こし、それが私の内側で共鳴していく。記憶が抜け落ちていく歪みが調律の狂ったピアノのように音を鳴らしている。苦痛で忘れたくなる記憶こそ、忘れたくないし、忘れるべきではないのかもしれない。

「ここはすべての夜明け前」にはこんな一節がある。

「人間から人間へ、罹って罹らせて繰り返してしまう何か、自分の力だけではどうしようもない何かが、生まれて生きるの中にあるんでしょうか、わたしにはどうにもできなかったんでしょうか」

こんなにも悲劇的な「わたし」の嘆きに、私はどうしようもなく勇気づけられてしまう。

本作は(今更ですが)第11回ハヤカワSFコンテスト特別賞受賞作である。しかし、誤解を恐れずに言えば、全くもってSF作品として読めなかった。「わたし」の私小説であり、普遍性のある私たちの物語だ。救済だ。

『ここはすべての夜明けまえ』

2123年10月1日、九州の山奥の小さな家に1人住む、おしゃべりが大好きな「わたし」は、これまでの人生と家族について振り返るため、自己流で家族史を書き始める。それは約100年前、身体が永遠に老化しなくなる手術を受けるときに父親から提案されたことだった・・・。第11 回ハヤカワSF コンテスト特別賞。この記事内の写真は作品が掲載された「SFマガジン」2024年2月号を撮影したものだが、2024年3月6日、早川書房より単行本として発売予定(1,430円)。