苅田梨都子の東京アート訪問記#1 『テート美術館展 光 ー ターナー、印象派から現代へ』国立新美術館

ファッションデザイナー・苅田梨都子さんが気になる美術展に足を運び、そこでの体験を写真とテキストで綴るコラム連載。第一回目は、国立新美術館で開催中の『テート美術館展 光 ー ターナー、印象派から現代へ』展へ。

”光”という言葉を聞いて、どのような光を思い浮かべるだろうか?

私が普段生活している部屋には大きな窓がある。私はその窓から差し込む光を一番に思い浮かべた。窓には光と影でできた、時間ごとに変化する刹那的な絵画が現れる。季節によってどの窓にどんな影が浮かび上がるのか。ぼーっと眺めることが日々の楽しみの一つである。

光は、なぜか「ひかり」と平仮名で書きたくなってしまう。私にとって大切な存在だ。繊細で、やわらかで掴めないもの。そんなイメージを持って展覧会に訪れた。

まず一室目は暗闇にはっきりと描かれた強い絵画たちがずらりと並んでいた。私の思い浮かべた「光」とは真逆の光からスタートする。光は柔らかなイメージしか思い浮かばなかったが、この部屋には強く芯が通った真っ直ぐで暖色な光があった。この部屋ではウィリアム・ターナーの絵が特に好きだった。

さらに進んで行くと、私の思い浮かべていたような光が。ここは天国かと疑ってしまうような、仄かに差し込む光の絵画がたくさん並んでいた。中央には草間彌生の《去ってゆく冬》がぽつり。

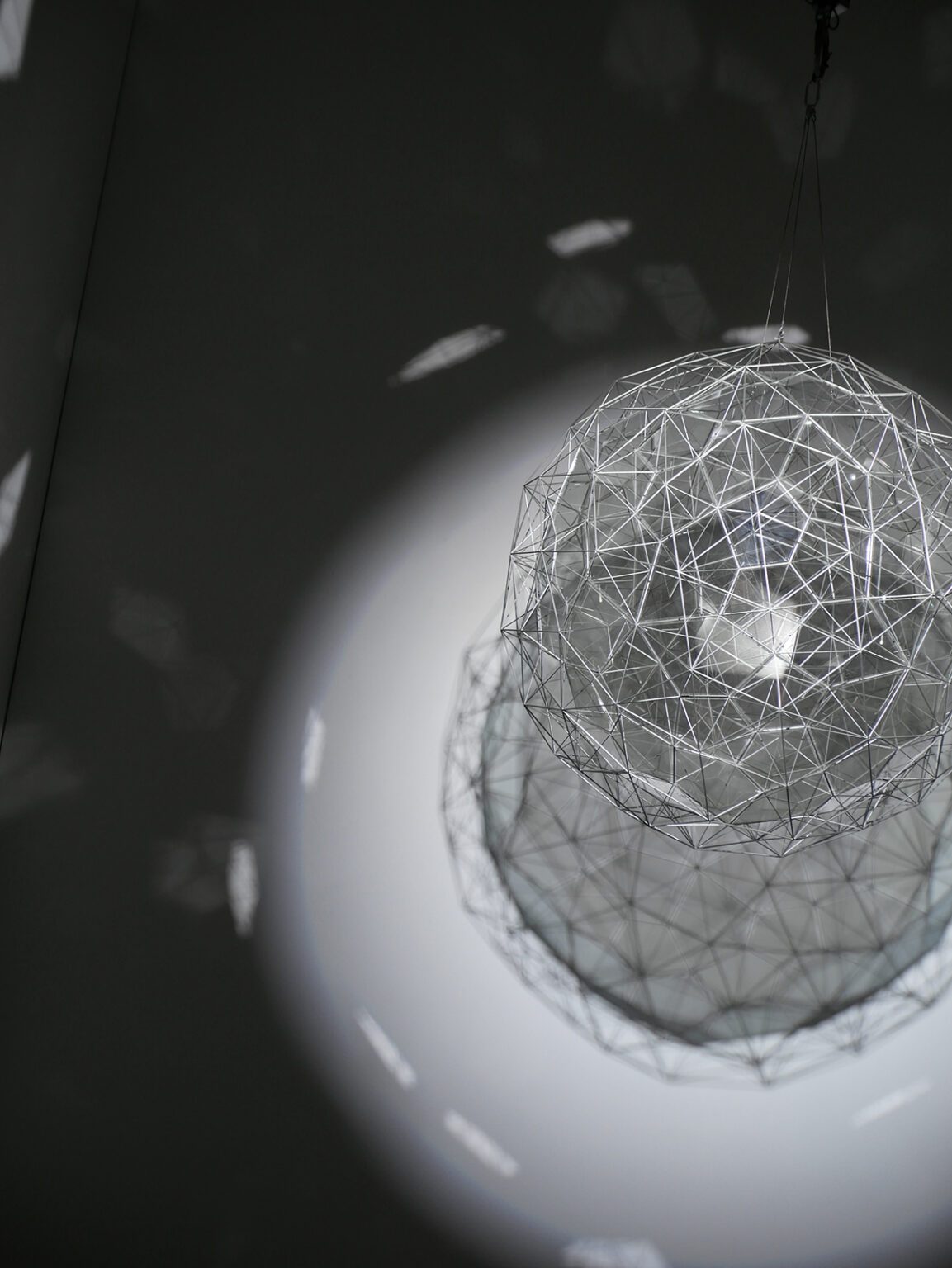

鏡に写る自分はルネ・マグリットのようなシュールレアリズムを感じた。この穴の中を覗くと無限の空間が広がっているように見えるそうだが、私はこうやって写る自分自身も楽しむことができた。写真におさめると、それは身体がアートになったような気がしたからだ。

ここではクロード・モネをはじめアルフレッド・シスレーやジョン・ブレットなど、幻想的で柔らかな空気を孕んだ絵画たちから癒しをもらった。私がもし画家だったら、この部屋のような柔らかなパステルカラーを重ねて描いていくだろうと妄想さえしてしまった。

その次の部屋は、大好きなハマスホイの作品が。室内に柔らかく差し込む光の絵画から始まる。以前、上野の東京都美術館にて2020年頃に開催していたハマスホイの展示にも足を運んだ。無彩色に近い色のトーンで揃えられた決して派手ではない絵画たち。それなのに、どこかうんと惹かれる。

概要を目で辿ると、日常の中に差し込む生活の光について提示されており、頷くことしかできなかった。そのくらい私にとって求めていた画家だと認識した。威圧感がなく、けれども柔らかすぎない。シックな色合いの中に共存する光と影。まるで陽が段々落ち始めた夕方のワンシーンを覗いているような気分になる。絵画からは少しミステリアスで切ない要素も垣間見える。

その先の空間には、ヨーゼフ・アルバースによる正方形作品が飾られていた。実は先日訪れたDIC川村記念美術館にはヨーゼフ・アルバースについてメインで展示されている。彼のことを深く認識していなかったけれど、最近より着目しようと意識を傾けていた。そんな時にすぐ国立新美術館で再見できて嬉しい。DIC川村記念美術館での展示では、色遊びやバウハウス、建築について着目しながら眺めていた。そのため、特に彼の作品に光を感じることはなかった。

フォーカスする点を意識的に変えることで、作品は更に多様な側面が見えてくる。併せて鑑賞の仕方や捉え方に正解がないと思える。このエリアは一部写真撮影ができなかったが、私好みの作品が本当にたくさん並んでいた。特にモハイ=ナジ・ラースローの『K VII』という作品をはじめ、線のみで描かれた抽象的な作品が気に入った。光が透過して見える技法とモダンな構成バランスに胸が打たれた。

黒と赤のラインでスケッチしており、シンプルだけど計算し尽くされた絵たちは、すごく心地の良いものだった。幾何学的なものに光を感じたことはなかったけれど、光の当たる面について考えてみれば確かにそうだと納得する。色も素材もシンプルで、余白のある絵には男性的要素も感じた。私は男性的要素に憧れがあるので、この絵を眺めているだけでさまざまな気持ちが揺れ動いた。

後半は、段々と現代アートに移り変わっていく。大きな立体作品も多く、平面だけではない光と影にテクノロジーの力も加わる。私は先端的なテクノロジーからはかけ離れた考えを持っており、蛍光灯やライトなども確かに光なのにそれを光と認識していないことに気づかされた。

最後のカーテンに包まれた部屋は、一見怖いかもと思うかもしれない。でも必ず足を踏み入れて欲しい。この空間ではさまざまな人が入って動くことで影が膨張したり、焦点が合う。

普段生活しているだけでは体験できない、空間と時間に存在することが可能だ。先にも触れたように、「自身がアートの一部になることが思いの外楽しい」ことに気づいて欲しい。少しバーチャルな世界に居るような気持ちにもなった。アートにあまり興味がないひとも、関係ないと思うのではなく、自分自身も関係があるということ。自分自身が作品になる体験がここでは簡単に感じとることができるはず。

最後まで鑑賞した後、始めに想像していた「光」よりも多面的で正解がなく、そしてたくさんのアーティストがナチュラルに影響を受けて作品に取り入れていることがわかった。身近な存在だと思っていた光にさらなる魅力を感じ、より好きになった一日だった。

ほくほくした気持ちで出口を出て、お手洗いに寄った。鏡の前で口紅を塗り直しふと斜め上を見ると存在感のある電球があった。壁に光が反射して、月の満ち欠けのように見えた。

きっと、今日みた画家やアーティストの大事にしている光、新しく提案する光はこんな風に日常の片隅にふと落ちているのだと認識する。ファッションデザイナーをしている私も服をデザインするとき、生活や自分の目で見たもの・感じたものから作品に落とし込む。少し意識するだけで、日常全てがアートになる。そんなことを今回の展示を通して体験できた。これからも自分自身が惹かれる光や、その他に感じた小さな事柄を探し続けていきたい。

そういえば今回訪れた国立新美術館も、晴れ間の光がとても綺麗で訪れるたびに記録してしまう。是非天気の良い、穏やかな日にふらり訪れてみては。