多くの人が知ることで、何かが変わるのだと信じて。 「過去」を再検証する新聞、「捜査は適正」と胸を張る元刑事。| 映画『正義の行方』 | 高橋ユキのドキュメンタリー好き。#1 CULTURE 2024.06.13

0か1か、善か悪か、すぐに結論や評価を求められがちな現代社会の中で、小さな声や割り切れない言葉は見落とされがちだ。そんな中、声なき声をすくいあげ、 事実を積み重ねていくドキュメンタリーやノンフィクションというメディアは私たち大衆にとってのライフラインであり、武器なのだと思う。ノンフィクションライター・高橋ユキさんが心に響いた作品を紹介する連載、第一回は、誰も明らかにできなかった新事実に踏み込んだ、ドキュメンタリー映画『正義の行方』を紹介。

西日本新聞は自ら、「過去」を再検証したが・・・

事件や刑事裁判を取材して記事を書く仕事をしている私は、普段からノンフィクション書籍やドキュメンタリー映像をよく見る。ノンフィクションという言葉を辞書で引くと「虚構によらず事実に基づく伝記・記録文学などの散文作品、または記録映画など」とあり、同様にドキュメンタリーという言葉を引くと「虚構によらず事実の記録に基づく作品」とある。つまりどちらも事実に基づいた作品ということになる。虚構の物語であれば、主人公がどんなに悲惨な目に遭っても「面白い!」と無邪気に感想を述べることができるが、ドキュメンタリーやノンフィクションはそうはいかない。実際に大変な経験をした人や、辛い思いをした人たちを記録している場合があるからだ。

作品を通して大変な思いをした人や、辛い思いをした人たちの経験を知ることは、本来「楽しくない」行為であろう。それでもドキュメンタリーやノンフィクションに接することで、自分がこれまで知ることのなかった世界に触れ、知っているつもりになっていたのに、全く知らなかった世界のことを知ることができる。今回紹介するドキュメンタリー映画『正義の行方』(監督・木寺一孝)も、きっとそんな作品だと思う。

本作は今から30年以上前に福岡・飯塚市で起きた「飯塚事件」を取り扱っている。1992年2月20日、小学校1年生の女児2名が登校中に行方不明となり、翌日、町から約18キロ離れた同県甘木市の八丁峠で遺体となって見つかった。2年後に逮捕されたのは、女児らと同じ町に住んでいた当時56歳の久間三千年(くま・みちとし)。殺人や死体遺棄などの罪で起訴された久間は、捜査段階から公判まで否認を貫いたが、1999年に福岡地裁で死刑が言い渡される。その後、控訴、上告するも棄却され、2006年に確定。2年後に執行された。

刑事訴訟法では、死刑確定後は6ヶ月以内に執行するよう定められているが、なぜだか実際はそのようには運用されていない。確定から2年での久間の執行は当時、早いと言われた。否認したまま死刑が確定した者は、再審請求をすることがある。久間については再審の準備をしているところだったという。そんな経緯から、本当は冤罪なのではないかという声も根強い。

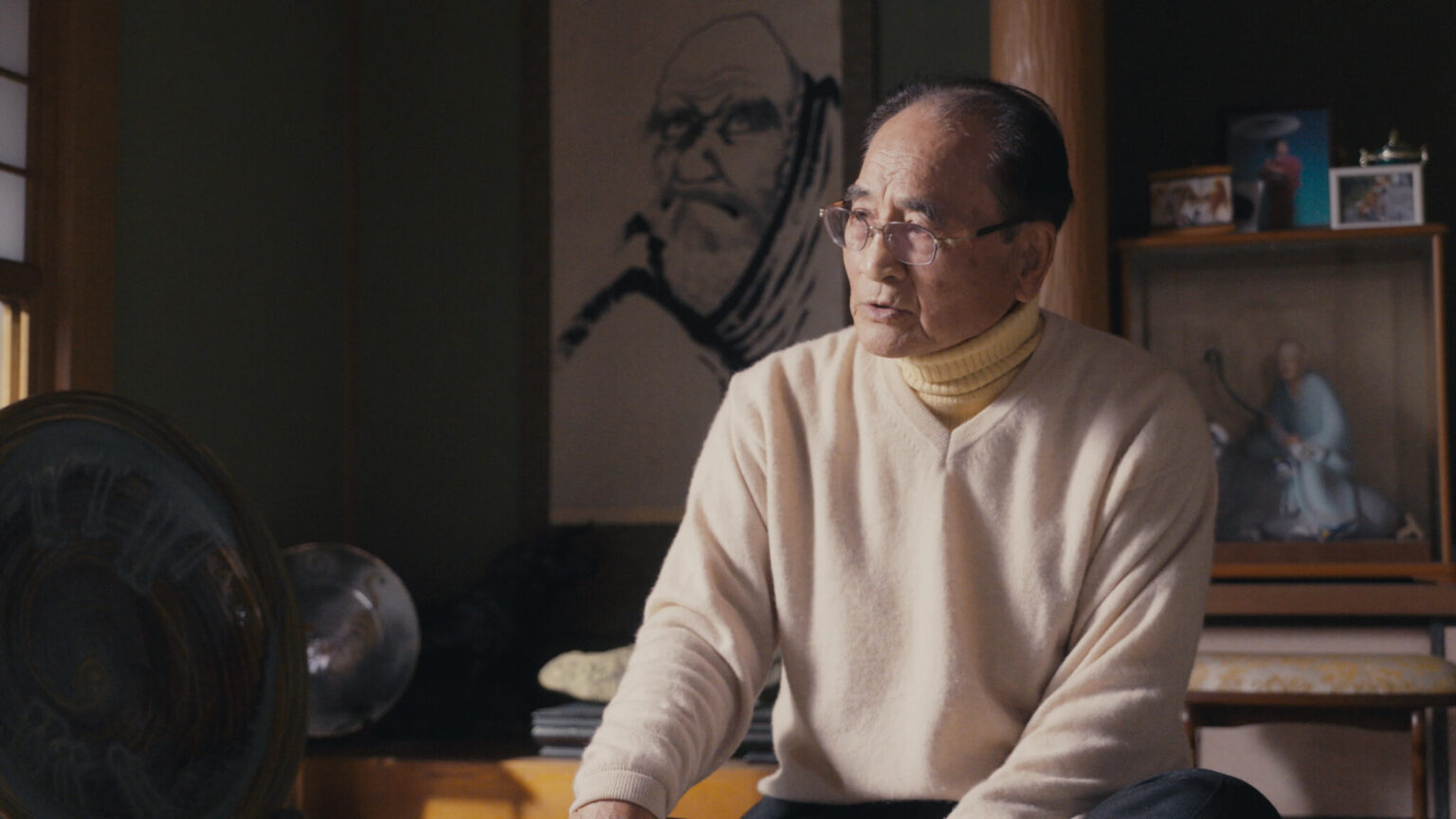

木寺監督は、捜査を担った刑事、久間の妻と弁護士、事件報道に携わった新聞記者……事件に巻き込まれていった当事者たちに取材している。彼らが実際にカメラの前で語ることで、それぞれの視点での「飯塚事件」が浮かび上がってくる。本作は久間が「犯人かどうか」を我々に問うものではない。捜査が適切に行われたのか、久間を有罪と認定した司法の判断は適切だったか。そして、死刑執行は本当に間違っていなかったのか。そんな問いを観るものに突きつける作品だ。

映像から事件そのものに意識を集中させ、自分なりの答えを思案するなかで、個人的に強く心を動かされたのは、地元紙・西日本新聞の姿勢である。かつて自分たちが報じてきた事件をもういちどゼロベースで検証してみよう、と決めるのはなかなか勇気のいることだ。先輩たちが積み上げてきた成果のなかに、間違いが見つかってしまうかもしれない。勉強している子供に対して大人は「ちゃんと見直ししなさい」などと偉そうに言うが、当の大人は自分の過去の仕事の見直しには及び腰である。失敗や間違いが埋まっているかもしれない場所を掘り起こすのは、メンツや上下関係など、大人が大事にしているものを傍に置かなければ進められない。ところが西日本新聞は、それを組織としてやってしまうのであるから、かなり驚いた。そんな検証から、目撃証言の曖昧さや、誘導の可能性が浮かび上がってくる。この西日本新聞の再検証キャンペーンがなければ、木寺監督による映像化は望めなかったのではないかとすら感じる。

発生当時に取材をしていた記者はカメラの前で「僕は被告の立場」だと語っていた。それでも検証をすすめた西日本新聞の姿勢は、捜査が適正だったと今なお胸を張る元刑事たちとは対照的に映る。警察は当時、不審車両の捜査から久間に行き着いたとしていたはずなのだが、実際は久間の所有していた車を把握していて捜査に臨んだという疑いも浮上する。これを追及されると、高齢になった元刑事はバリバリの筑豊弁で「うーん見込み捜査やなくて、どない言ったらいいかな。やっぱし、そういう車を持っとるかどうかの確認に行ったんだろうと思うんですよね」とこともなげに言うのだった。ドキュメンタリーの醍醐味は、このように当事者が実際に語るその様子も、自分の目で見れるところにある。ごまかすことのできない映像というメディアならではだ。

ただ、西日本新聞に正義を見れば、刑事が不正義に見えてくるのだが、視点を変えればまた、違う世界も見える。これが本作の興味深いところだと私は思う。刑事たちは、被害女児やその家族のため1日も早く真犯人を検挙するのだと、彼らは彼らの正義をもって捜査に従事していたにすぎないのだろう。

今年2月、最後の目撃者が当時の証言を覆したが・・・

当の久間に対しても、ふたつの視点から見れば、真逆の印象を受ける。疑われて気の毒な近所のおじさん、にも見えるし、いくつかの行動がかなり怪しくも見える。だが捜査においても怪しいプロセスが散見され、適正な捜査が行われたかは大いに疑問が残る。怪しいのは久間だけではない。DNA再鑑定からの再審の道は、試料が費消されていることから絶たれており、そして久間にはすでに死刑が執行されている。物理的に「見直し」できない状態にしたのは、本当は「間違っていた」からではないか? 捜査機関や司法へのそんな疑いは永遠に消えない。はっきりさせることができない状態というのは、久間にとっても、その家族にとっても気の毒なことである。

事件は、久間の死刑執行翌年から再審請求が提起され、第二次再審請求の最中である今年2月、有罪の柱のひとつである“最後の目撃者”が当時の証言を翻したものの、6月5日、福岡地裁は再審を認めない決定を下した。目撃証言の信用性は否定された。同月10日、弁護側は東京高裁に即時抗告している。あなたは本作を見て、そしてその後の報道を見て「飯塚事件」の捜査、裁判についてどんな考えを持つだろうか。

これまで、「社会派ドラマ」という名目でどれだけの実在の人々が物語の中に組み込まれ、観客の興奮によってその尊厳を消費されてきただろう。本来、実際の事件をモティーフに物語をつくることは負の面がとても大きいものである。もちろん話題性もあるし、事件を風化させない、事実に思いを馳せてもらうための社会的意義もあるだろう。

しかし、その内容がどんなに真実と遠ざかってしまっても、死者は訂正やクレームが言えない。その事実一つで、実際の事件をモティーフとして扱うことに、まず生者の我々は遠慮するべきなのだ。

映画『正義の行方』

『正義の行方』

監督:木寺一孝 制作統括:東野真 撮影:澤中淳 音声:卜部忠 照明:柳守彦

音響効果:細見浩三 編集:渡辺政男 制作協力:北條誠人(ユーロスペース)

プロデューサー:岩下宏之 特別協力:西日本新聞社 協力:NHKエンタープライズ

テレビ版制作・著作:NHK 制作:ビジュアルオフィス・善 製作・配給:東風

2024年/158分/DCP/日本/ドキュメンタリー (C)NHK

[東京]ユーロスペースほか全国公開中

HP:公式サイト