目指せ歴女。 鎌倉観光がもっと楽しくなる!古都・鎌倉の歴史にまつわるトリビア4選

鎌倉を訪れれば、自然に目に入ってくる風景や地名。そのひとつひとつも、興味深い歴史や文化が宿る鎌倉遺産。そこでトリビア満載の鎌倉基礎用語をピックアップ。約800年前の開幕の痕跡を知れば、鎌倉の街がより深く見えてくるはず!

Q1.昔、大仏さんは金色だった。

高徳院の大仏の右頬や鼻周りには、今なお金が見られる。「仏の特徴を表す三十二相のなかの金色相(こんじきそう)では“如来は全身が金色に輝いていた”とされるので、大仏さまも全身金色だった可能性も考えられます」(鎌倉歴史文化交流館・浪川幹夫さん)。

〈鎌倉大仏殿高徳院〉

■神奈川県鎌倉市長谷4-2-28

■0467-22-0703

■4~9月は8:00~17:30(入場は閉門15分前まで) 無休

Q2.段葛を造ったのは誰?

段葛は、鶴岡八幡宮の二ノ鳥居から三ノ鳥居まで続く、一段高く造られた参道のこと。鎌倉時代に源頼朝の指示で築かれたが、「その目的は都市整備のひとつや、妻の政子の安産祈願など諸説あります。大路の中央に築かれていたり、八幡宮側の道幅が狭かったりと、国内でもほかに類を見ない特殊な造りです」(浪川さん)

Q3.切通、やぐらとは?

切通もやぐらも、鎌倉時代の面影が残る遺構だ。切通は山の稜線を切り開いて造った道。「通行路であると同時に、周辺には兵士たちを待機させる平場などが形成され、敵の侵入を防いだと考えられます」(浪川さん)。

やぐらは、切通や崖に見られる横に掘られた洞穴で、「仏堂と墳墓の両方があります」(浪川さん)。

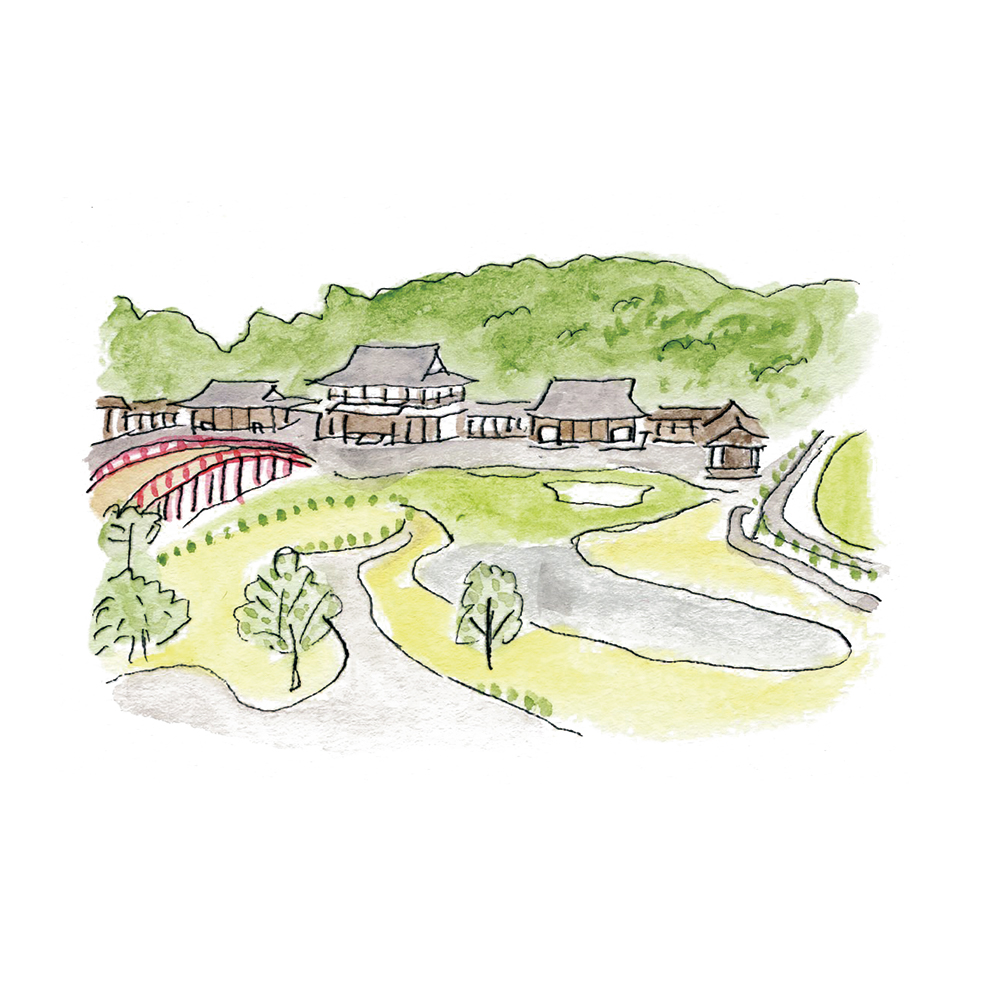

Q4.二階堂、地名の由来は?

源頼朝が、弟・義経や奥州藤原氏の霊魂を鎮めるために建立した永福寺(ようふくじ)。本堂だった二階大堂にちなみ、寺周辺を「二階堂」と呼んだそう。当時は画期的だった二階の高さのお堂を、跡地でイメージしてみて。

〈永福寺跡〉

■神奈川県鎌倉市二階堂178

■0467-61-3857(文化財課)

■9:00~17:00(4~10月)

(Hanako1158号掲載/illustration : Mariko Matsumoto text : Eri Tomoi)