「自分だけの物差しでものを見ることを教わった」 インテリアや部屋作りに影響を受けた本とは?本好きモデル・チェルシー舞花さんに聞く。

ただ過ごしているだけでは見つからないフックを本からもらえば、毎日はちょっと楽しくなる。またひとつ、引き出しが増える。本と仲良しのモデル・チェルシー舞花さんに、そんな実例を聞いてみました。

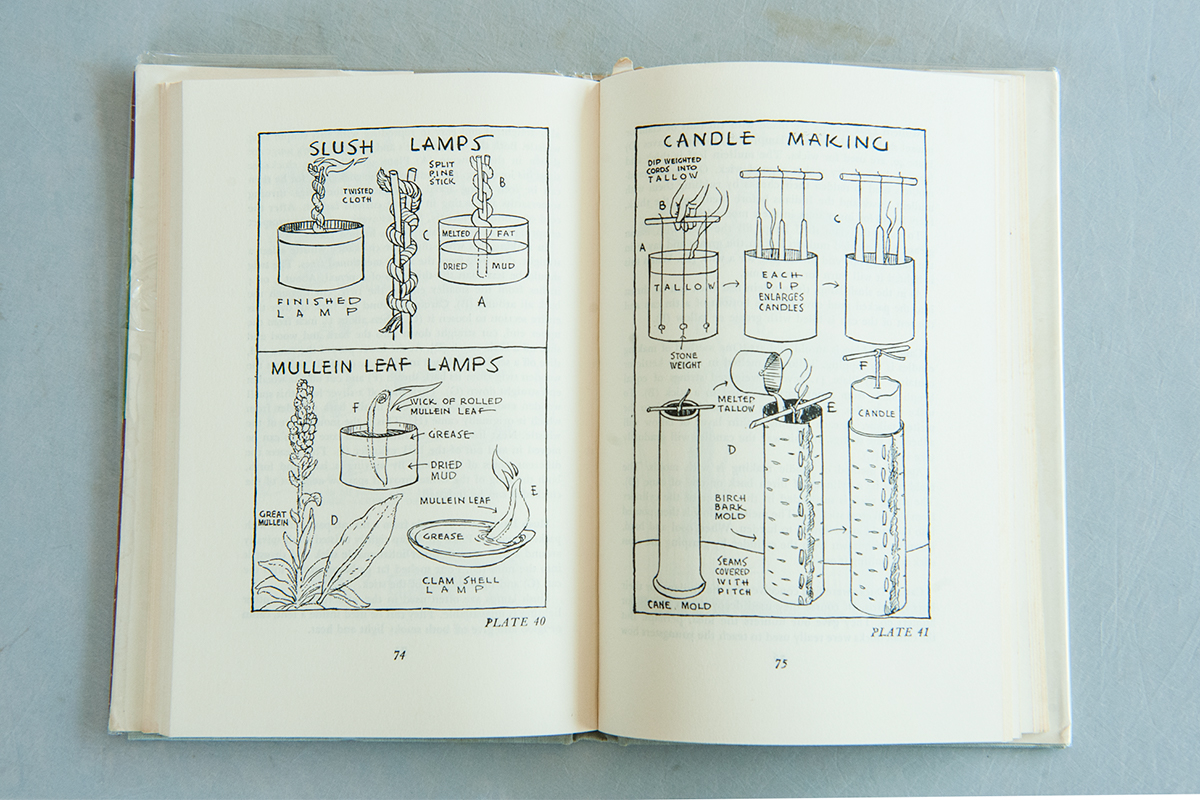

『NATURE CRAFTS』「一から作れることを教えてくれた一冊。」

笛や屋根の作り方まで、クラフトワークやアウトドアに興味があるすべての人に。1949年イギリスで初版発行。

装飾までも“足りないから作っちゃおう”がチェルシー流。「公園で拾った葉っぱに糸を通してリースにするアイデアはこの本から。買わなくても、自然にあるもので作れると発見がありました」

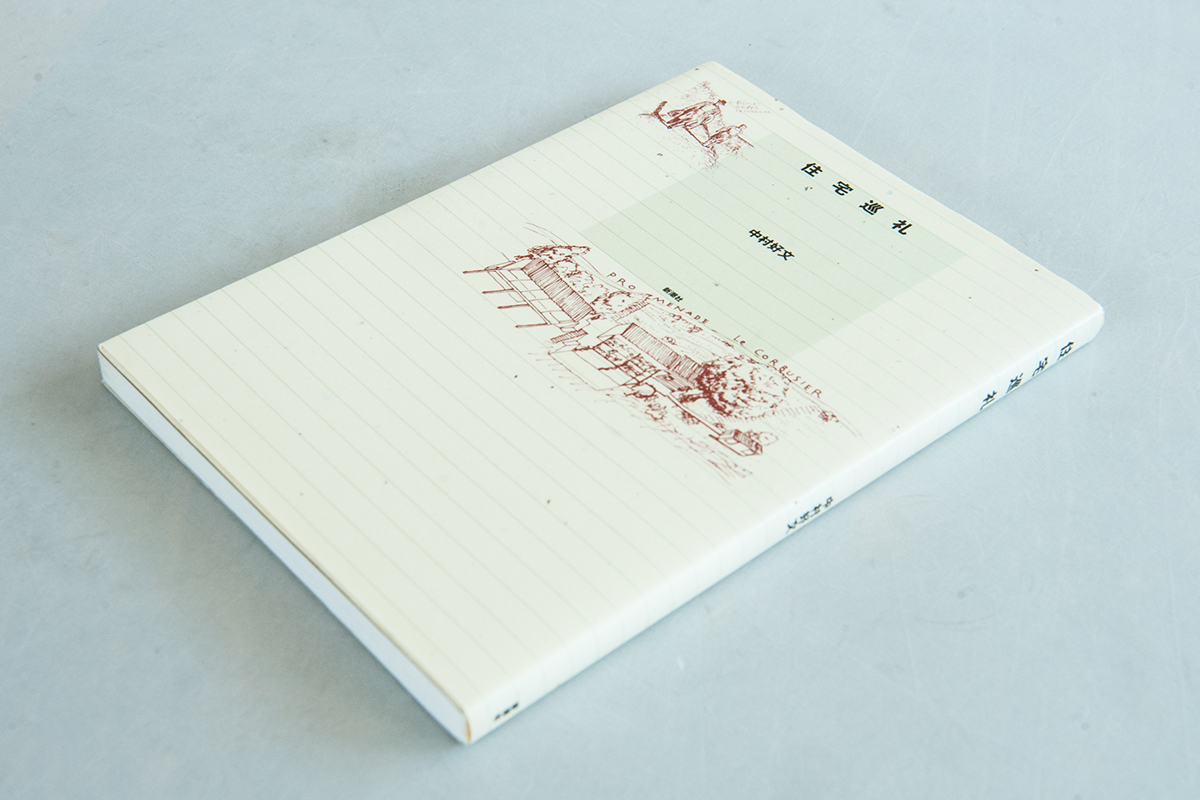

『住宅巡礼』「限られた中でも、家はおもしろくできると知った。」

安藤忠雄の長屋からイームズの自邸まで、名作住宅8軒をカメラとスケッチブックを片手に“巡礼”した、建築家のフィールドノート。

「何でも“ちょっと作ってみようか”という中村さんの感覚が好き。家をおもしろがる方法をいつも中村さんの本から教わっています。賃貸の家の床も、無垢材を自分で2週間かけて張り自分好みに」

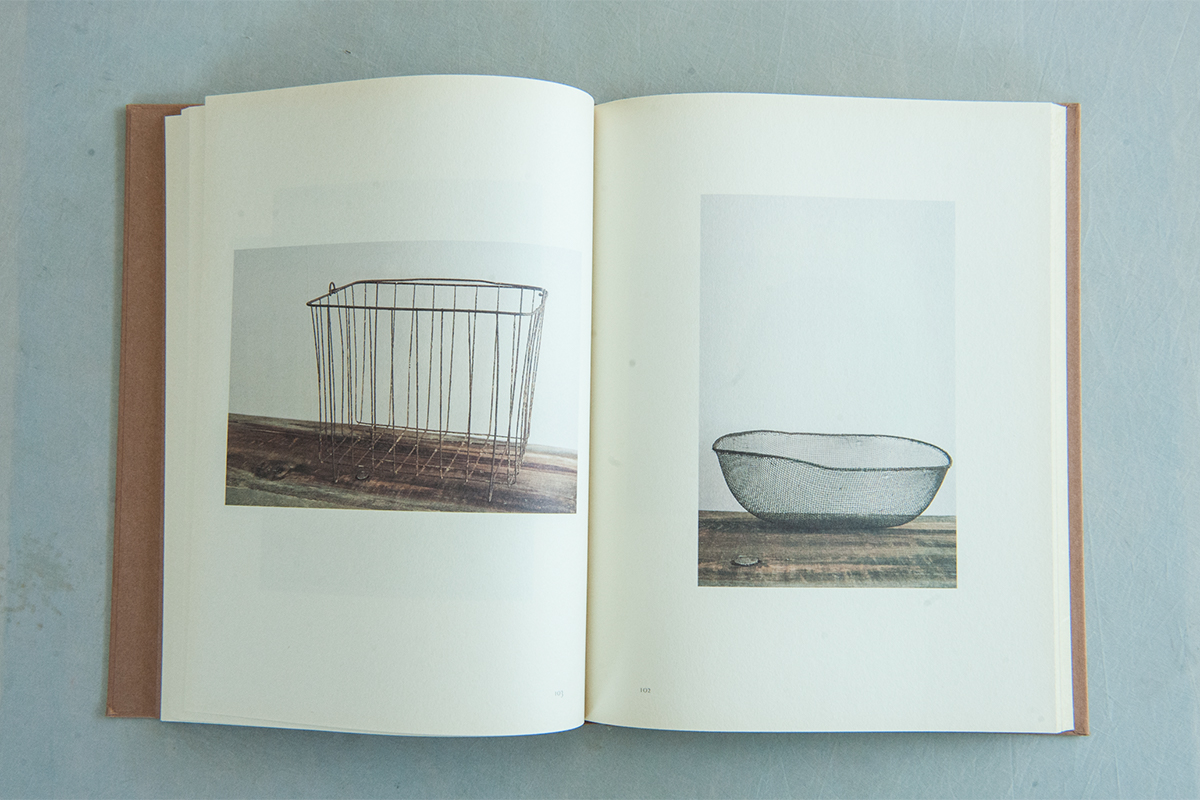

『古道具、その行き先 -坂田和實の40年-』「自分だけの物差しでものを見ることを教わりました」

知る人ぞ知る骨董界の巨人、〈古道具坂田〉の主人の展覧会の図録。名もない日常の品や異国の必需品が語りかけてくる。

「坂田さんのように、ブランドではなく“心地よい形だな”と自分だけの物差しでものを見られるようになりたい。古道具が好きで、ランプや棚、机の脚も古道具。自分で天板に脚をつけました」

本からアイデアをもらって日常の殻を少し破れる。

中村好文さんに触発され、棚を作っては〝やっぱりナシ〞と撤去したり、〈按田餃子〉の本で皮から餃子をこねたり。「いろいろ実験するのが好き。棚や飾りや照明だって自分好みのものがなければ作れるんだと、本から学びました」。旅行も料理も、すべて「本から入る」。「旅行の前には、その土地への想像がふくらむ本や、地元の作家の本を読まないと始まる気がしなくて。そのリサーチの時間が結構好きだし、料理でも、作る前に本を開く時間そのものがごちそう。あとは忙しいときにこそ、誰かの料理日記を読みます。その人が暮らしの中でどうやって料理をしているのかわかって、生活を取り戻せる気がするんです。日々何気なく過ごしていると、できる範囲のなかで、好みのものを選び、やることが決まってきてしまう。でも本を読めば、野菜の切り方やインテリアの選び方ひとつでも、ぐぐぐっとできることが広がって、頭の中の部屋が足されていく気がするんです」

モデル・チェルシー舞花さん

1989年生まれ、東京都出身。10代からモデルとして活躍。趣味はカメラ。料理と家に関する蔵書が多め。

(Hanako1178号掲載/photo : Aya Sunahara text : Miho Arima)