「香りを心で感じてみる余裕、心に余白を持たせること。」 香道志野流の若宗匠に聞く!ほっと心落ち着く“和の香り”を、日常に取り入れる方法。

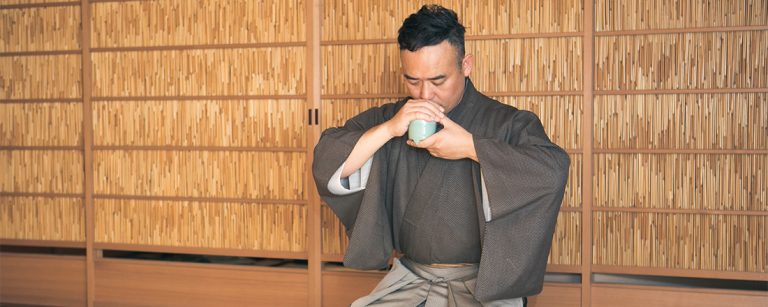

ほっと心が落ち着く和の香りを、もっと身近に。どう選んで、使うのが正解?香道志野流の若宗匠・蜂谷宗苾さんに伺った和の香りとの上手な接し方について。

日本が誇る伝統文化のひとつ「香道」とは。

日本における香りの歴史は古く、香文化が栄え始めたのは平安時代。その後、室町時代になり、華道、茶道と並び、香りを鑑賞する「香道」が確立され、江戸時代になると志野流は大名から町民まで広く親しまれるようになったという。そんな和の香りは、華やかな西洋のものとは異なり、ほのかに漂う楚々としたイメージがある。身近な存在ではあるものの、日常でどのように取り入れたらよいのかわからないという人も多いはず。そこで、室町時代から続く香道「志野流」の第21世を継承する蜂谷宗苾さんに、和の香りの魅力とその接し方について教えてもらった。

─ ─日本が誇る伝統文化のひとつである「香道」ですが、どのようなことを行うのですか。

「私たちがすることといえば、ただひたすら昼夜問わず日々『聞香』すること。それは禅僧の座禅のようにも見えるかもしれませんが、香りを通して、自己修練をするのが私たち志野流の目指すところになります。

初代が定めた作法を忠実に守りつつ、五感を研ぎ澄ませながら繰り返し聞香をしていくことにより、いずれ自然界と一つになれる日がやってきます。

使用する素材は、東南アジアでしか産出されない、大地のエネルギーを長い年月をかけて吸い上げてできた『沈水香木』のみになります。彼らと心静かに向き合い、対話する。その行為の連続性の中に、自分自身を投影していくのです」

いい香りを聞くことは、いいクラシック音楽を聴くこと。

─ ─日々「聞香」を行う中で、改めて和の香りの魅力に気づかされることはありますか。

「やはり天然の香りを身近に楽しむことは、精神的にも肉体的にも効能があるということですね。聞香をすると、脳波はクラシック音楽と同じ波動を示し、短時間でリラックスし、肩こりが治ったり、その晩は熟睡できたりするお弟子さんの話も耳にします。また香りから、懐かしい記憶が蘇ってくるように、大脳より脳幹の感情を司る部分を刺激することは科学的に証明されており、今後新たな役割を見つけられるかもしれません」

─ ─アロマセラピーに近い効果があるんですね。日常ではどのように和の香りを取り入れるとよいですか。

「和の香りを感じ取る感覚は、きっと皆さんの奥底に備わっていると思います。まずは日頃、街中を歩いていて、ふと風が運んでくれる路傍に咲く花の香りを、歩みを止めて深く吸い込んでみてはどうでしょう。現代社会において、あえて立ち止まる、時計の針を遅くしてみるということが少なくなっていることは、由々しき問題だと思っています。香水と違い、和の香りはとても優しく、儚はかないものです。その香りを心で感じてみる余裕、この世知辛い時代だからこそ、心に余白を持たせることが必要だと感じます。また、香道をはじめとする和の香りは、人間性を高めてもくれます。仏様と私たちを繋げるのは香りであり、神様にもそれぞれ香りがあります。私たちも良い香りを纏うことにより、より豊かな人生を送ることができると私は思います」

─ ─初代から脈々と受け継がれる香道志野流の伝統を堅持しながらも、香りに関する新たな試みにも取り組んでいる蜂谷さん。今後の展望について教えてください。

「戦で強弱を決める時代、家柄や学歴の時代から、いよいよ人柄、心の時代がやってきます。そのためには、現代人が失いつつある正しい感覚、直感のようなものをいち早く取り戻すことが必要ではないか。嗅覚を敏感にすることにより、目に見えないものを捉える力、無力化してしまった想像力を再稼動させることが香道にはできると思っています。いつかこの芳香で、人と人、国と国を繋げ、地球をラッピングしたい。世界を香りで笑顔にすることが私の夢です」

Navigator 蜂谷宗苾さん

1975年生まれ。室町時代より500年にわたって香道を継承する志野流の第21代家元継承者。香道という日本独自の香り文化を通して世界各地で活動している。文化庁海外派遣文化交流使、日本ソムリエ協会名誉ソムリエ、フランス調香師協会名誉会員。Instagram : @souhitsu_hachiya

INFORMATION

この秋、香道を身近に感じられる、若宗匠が提案する「KODO SALON」を、読者招待イベントとして計画中。詳細は、Hanako.tokyoにて告知予定です。

(Hanako1176号掲載/photo : Masami Hiroe text : Miho Sato)