食体験からその人の魅力を紐解く。

作家、エッセイスト・阿川佐和子の〈味の履歴書〉

その人の食体験を知れば、その人の魅力がもっと見える。阿川佐和子さんの〈味の履歴書〉を紹介します。

父の影響を受けた食人生。いつでも「おいしい」を探してきた。

子ども時代からずっと、貪欲に、全力で食を楽しんできた。味や時代、おしゃべりとともに食の光景は体に染みついている。

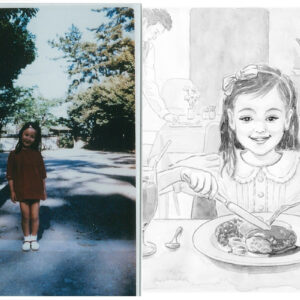

とにかく怖くて、とにかく食い意地の張った父だった。物ごころつく前に他界した祖父母も食をこよなく愛する人たちだったらしい。そんなDNAをしっかりと受け継いだ阿川さん、「人がやっていることは自分もやりたい性分」も相まって、小学校に入る前から母の真似をして台所に立っていた。忘れられない思い出がある。「ぬか床を混ぜていたら着物姿の父がぬっと寄ってきて、『ぬか床を嫌がらないのは筋がいい』と頭をなでてくれたんです。褒められることなんて滅多にないから驚いちゃって」。以来、より台所が居場所になった。

小学校中学年には、アルミの片手鍋をストーブにのせて半熟炒り卵を作るように。ボウルに卵を割り、醤油と砂糖を入れて4〜5本の箸で混ぜて鍋に入れ、ふちがふつふつ立ってきたら急でかき混ぜる。生っぽく見えるうちに火からあげる。「この炒り卵を冷やご飯にのせて、さいの目に切ったきゅうりと一緒にかき混ぜる。仕上げにパラパラ紅ショウガ。これが、人生で発明した料理第一号ですね」

増刷通知の外食と、家族全員大好きなねこまんま。

作家の父は増刷通知が届くと、家族を連れてお気に入りの店に繰り出した。一食一食妥協せず、家計のバランスが悪くとも食費は惜しまない。そんな父を見て、「結婚相手は父ほど食にうるさくない人がいい」の気持ちが膨らんでいく。食べることばかり言う亭主になぞ仕えるものか!

それでも、食べることは嫌いにならなかった。むしろ、だいぶ貪欲。家族で中華料理屋へ行くと円卓で大皿料理をつつき、空になったお皿を店の人が下げようとすると全員で「待って!」。残ったタレに白いご飯や醤油、豆板醤を混ぜてねこまんま風にするのが、阿川家の定番だった。「マナー的にはお下品なんですけど、家族でしかできない最高の〆でした」

家族では中華料理屋や寿司屋によく行った。わがままを言える人とおいしいものを食べるのが、父の一番のごちそうだった。思い通りにならないと不機嫌に……。

六本木界隈の甘味の誘惑。箱入り女子中高生時代。

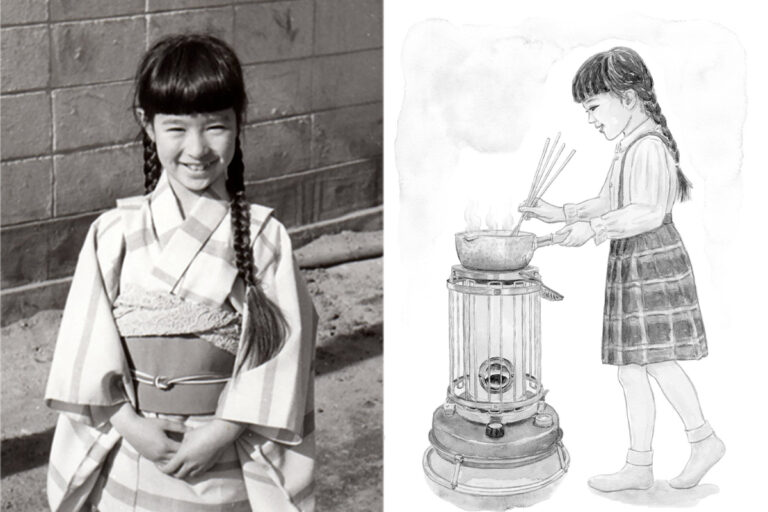

六本木にある中高一貫校へ進学すると、食の世界も広がった。部活が終わると「甘いものでも食べて帰ろう」と誘われ、俳優座の裏にある〈狸だんご〉へ。ただし阿川家の、というより父のルールでは19時帰宅は絶対。横浜に住んでいたため、時計を横目にドキドキしながらあんみつを口に運んだ。しばらくして、学校にほど近い場所に軽食も楽しめる甘味処〈つくし〉ができる。先生に見つかって職員室に呼び出されたこともあったが、足繁く通った。「クリームみつ豆で口が甘くなると、塩っ気の効いたきしめんが欲しくなって……」。財布と胃袋が許せば、無限ループに入っていたに違いない。

一方でさすが六本木界隈、昭和40年代当時から洒落た店も多かった。たとえば現在の東京ミッドタウン近くにあった西洋惣菜店〈ユーラシアン・デリカテッセン〉。濃厚なチーズケーキは思い出の味だ。「ビーツのサラダやニシンのマリネなどしゃれたメニューもテイクアウトできて、親のお使いで時々学校帰りに買いに行きました」

もうひとつの名店が、ユダヤ人マダムが切り盛りする〈コーシャ〉だ。紫の網タイツをはきこなすマダムは界隈の有名人。店は子どもが気軽に入れる雰囲気ではなかったが、こちらもチーズケーキが抜群においしかった。「高校の修学旅行では一人の子がホールを買ってきて、上野発の寝台列車で消灯後にこそこそ集まってみんなでたっぷり食べて。楽しかったなあ」

大学を卒業してお見合いに精を出しながら織物職人を目指していると、ひょんなことからテレビの世界に入ることになった。30代で初の一人暮らしを始め、19時にテレビ局に入り深夜2時に解放される多忙な日々。お酒も好きでふらふらになるまで飲むこともあったが、「門限がなくなると、逆に早々に帰りたくなるもので。天邪鬼ですね」。

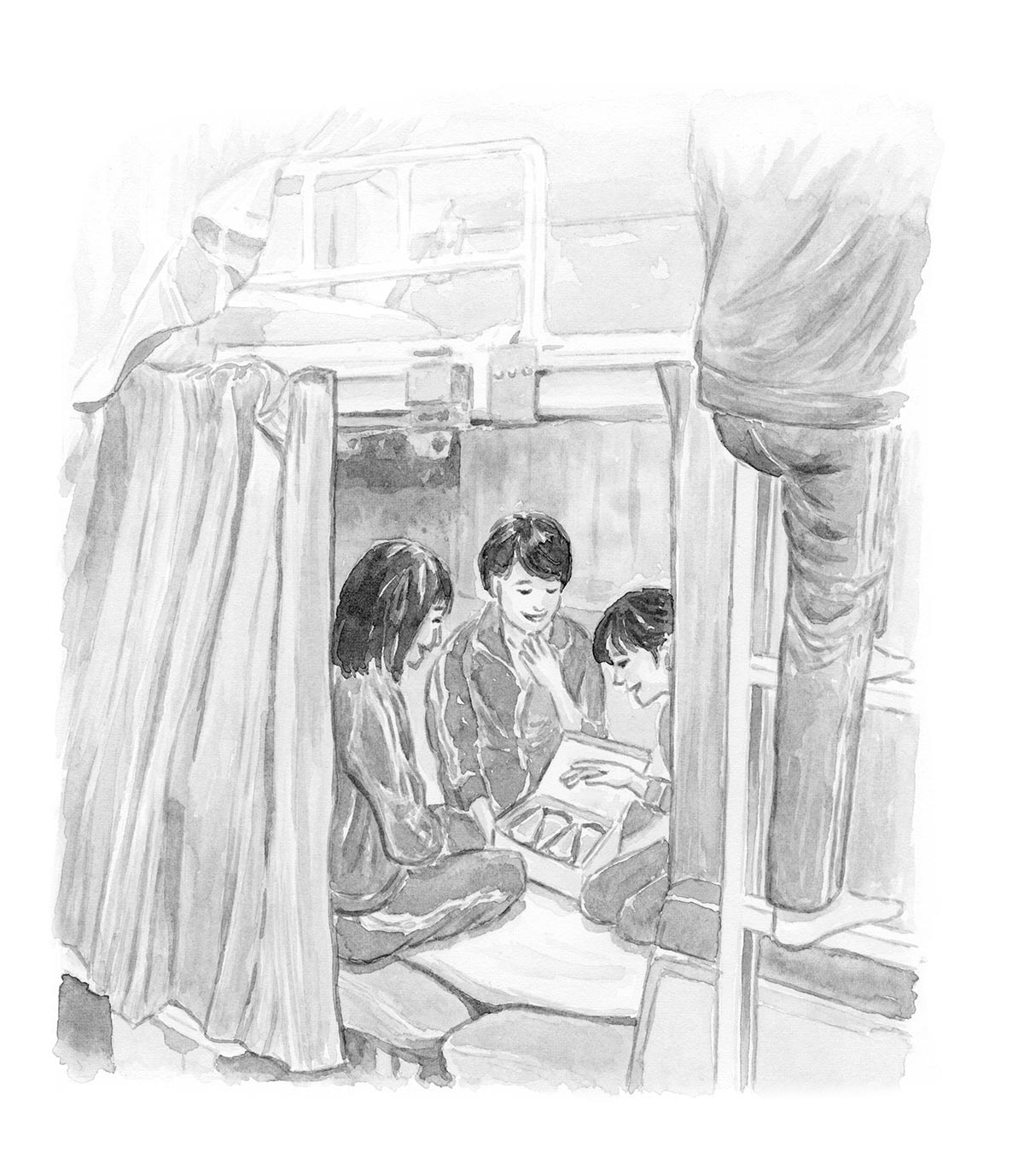

一緒に働いていた若いスタッフたちをアパートに呼び、胃袋を満たしてあげることもあった。「だってみんな激務で貧乏で(笑)、かわいそうだったから」。腹が減っては戦はできぬとばかりに文化鍋でお米を炊き、大量の豚しゃぶを用意する。多いときには30人ほど押しかけ、しかもみんなよく食べるものだから、一晩に何度も米を炊いた。「まるで寮母さんみたいでした」

学校では寄り道が禁止されていたけれど、部活の友人たちと放課後に甘味を楽しむ日々。修学旅行の寝台列車で消灯後、こっそり集まったのはいい思い出。

番組スタッフが狭いアパートに大集合。「おかわり」の声がやまなかった。おかずの豚しゃぶは、蓋をしてしっかり火を通すのがポイント。

アメリカで堪能したのはエスニック料理。

39歳のときに1年間渡米した。旅の楽しみは食の楽しみ。滞在したワシントンD.C.には世界各国の料理が集結していた。「メキシコにトルコ、ギリシャ……いろんな料理を食べました。チャイナタウンにもよく行きましたね、本格的なのに安くって。日本から来た友だちを連れていくのもこういう店ばっかりだから、アメリカっぽくないとよくブーイングを浴びました(笑)。でも、おいしければ何料理でもいいじゃない?」

中でも郊外にあるベトナム料理の〈フォー75〉が一番のお気に入りだった。あやしげなキャバレー、無骨な工業用品店の並びに突如現れるフォー専門店。扉を開けると店は広く、まずはサイズと無数にある部位から肉を選ぶ。ミントやネギ、香菜等がどっさりのった器が届いたら、卓上のソースで好みの辛さに調整して完成だ。コンデンスミルク入りの甘いベトナムアイスコーヒーも火照った体にたまらなかった。「もう3食ここでもいいわってくらい惚れたの。アガワ的フォー世界一です」

すっかりフォーに魅了され、帰国後も食べ歩いた。お気に入りの食べ物には「深掘り癖」が出るのだという。51歳でゴルフを始めたときには、行く先々のゴルフ場で出されるカツサンドを定点観測した。「パンが焼いてあったり生だったり、バリエーション豊かなんですよ。お気に入りは、相模湖カントリークラブのカツサンド。トマトやレタスが入っているのにパンがべちょっとしていない。つまり、注文のたびに一つずつ作っているわけです」

去年の暮れ、台湾に行き小籠包にハマった阿川さんは当然、日本でもおいしい小籠包を探し求めた。行き着いたのは、高校生の頃に初めて小籠包を食べた芝大門の老舗〈新亜飯店〉。「感動しました、昔と変わらぬおいしさで。一緒に行った番組スタッフも夢中で、蒸籠がどんどん空に。結局、3回もおかわりしました」

アメリカ生活でファンになったフォー。ロサンゼルスやニューヨークに行くたびに食べ、果てはフォーを食べにベトナムまで行くハマりようだった。

大好きな台湾で絶品の小籠包に出会ったことで、「小籠包スイッチ」がオンに。初めて小籠包を食べた思い出の店が、50年以上ぶりにお気に入りの店になった。

結婚しまして、食生活も変わりまして。

2017年、63歳で結婚。それまで帰宅が深夜だった頃の名残で朝食は摂らず、ずっと1日2食生活を送っていた阿川さん。結婚を機に、夫に合わせて3食になったのは大きな変化だった。当初は昼食を抜いてバランスを取っていたものの、コロナ下でお互いずっと家にいるようになると、夫につられてなんだかんだと口にするようになった。

コロナ下は、食事の支度に追われる日々でもあった。「外食も気軽にできず、3食きっちり作らなきゃいけない。朝ごはんを食べ終えるとすぐ『昼ごはんは何?』なんて聞かれるんですから! おかげでレパートリーは増えましたけど」。自身が感染したときは、「これが『食欲がない』という感覚か」と新鮮さともどかしさを噛みしめた。

食の好みもだんだん変わってきた。あんなに大好きだった牛肉や脂っぽいものが、どうも重たい。一方で食欲自体は健在で、春には「伝説の家政婦」ことタサン志麻さんと、自宅で作れるフレンチの本『菜箸でフレンチ』を出版。「私が食べたいものをお伝えしたら、すばらしいレシピにしてくださったんです」。この本のレシピを、そのときの気分や冷蔵庫のメンバーに合わせてアレンジするのも日々の楽しみ。父からバトンを受けとった食い道楽人生は、まだまだ充実していきそうだ。