いまさら聞けない基本のお作法を、徹底解説! 「お守りを正しく身に着け、ご利益アップを」/MARIKOの、神社 de デトックス!

縁結びや厄除けなど、さまざまなご利益を授けてくれる「お守り」は私たちの心強い味方ですよね。最近は個性溢れるデザインのものもたくさん。複数持つと神様がケンカする?有効期限は?…などなど、お守りに関する疑問についてもお答えできればと思います。実は知らなかったあれこれを知ることで、ご利益もアップするかも⁉

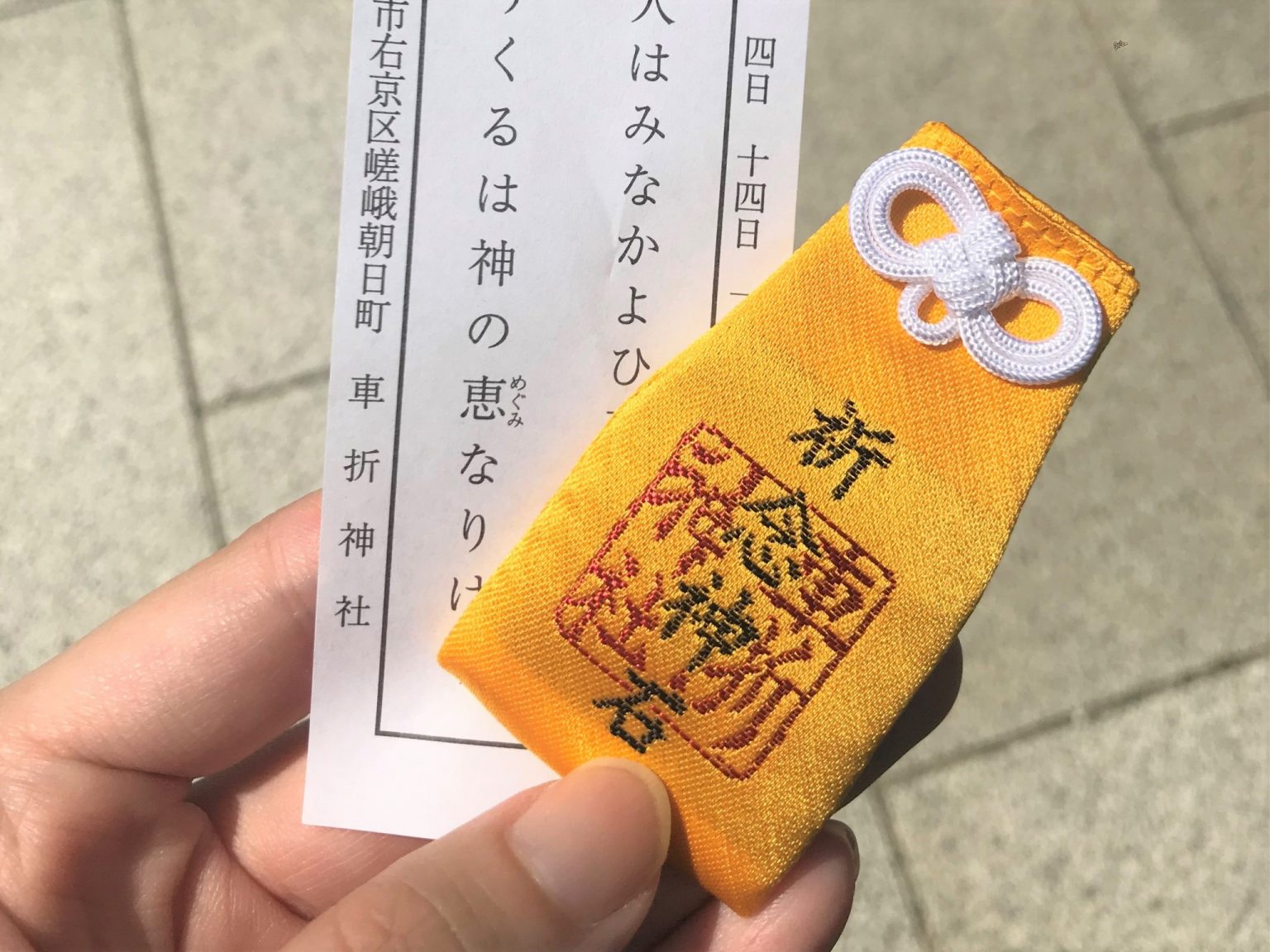

お守りは神様の分身⁉

お守りは御神札(おふだ)をコンパクトにして持ち歩けるようにしたもの。すべて神前でお祓いされ、神様の御分霊が宿っているので、いわば神様の分身のようなものなんです!ちなみにお神札やお守りを数えるときには神様の分身であることから「1体、2体」と「体」で数えますよ。持ち歩く時には心を込めて丁寧に扱いたいですね。

昔から人々はお守りを肌身離さず身に着けてきました。平安時代には「懸守(かけまもり)」という御神札を入れて首から下げる守袋が貴族に広まり、武士や庶民も身に着けるようになったのだといいます。

お守りに関するあれこれ。

ここで気になるのが、たくさんお守りを持つと神様がケンカしてしまうのでは?ということ。でも大丈夫!日本には八百万の神様がいらっしゃるくらいなので、複数持っていても問題はありません。ただしお守りを集めることが目的になってしまわないよう、ひとつひとつを大切にする気持ちが肝心です。基本的にお守りは身に着けて持ち歩くのが良いですが、保管する場合は神棚へ。神棚がなければ目線より高いところに専用の場所を設けるのもおすすめです。

お守りは一年経ったら神社に納め、新しいものをいただきましょう。汚れてしまうとせっかくのご利益も半減してしまいます。縁結びや合格守など、特定の願い事がある場合には願いが叶うまで持っていても構いません。その場合は願いが叶ったらお礼の気持ちと共に神社に納めて。遠方でいただいた神社に行くのが難しければ、近所の神社でも大丈夫ですよ。

お守りは頼れるパートナー。

近頃はお守りも多種多様。カードタイプやアクセサリーなど、より私たちの生活に馴染みやすいものも増えました。お守りはひとつひとつ神様の力が宿っている正に私たちのパートナー。一番身近で応援してくれる存在だからこそ、自分にぴったりのベストなお守りを選びたいですね。