日本の食料自給率は〇〇%!? 今こそ日本の食を見直そう!

食料自給率とは、国内で消費された食材のうち、国産の占める割合のことです。日本の食料自給率はどのくらいだと思いますか。

「38%」です。(※令和元年度農林水産省 カロリーベースによる試算)

つまり62%は海外からの輸入に頼って私たちは食生活を送っているのです。もし、新型コロナウイルスがさらに拡大して、食料の輸出入が制限されたらどうなると思いますか。

実際に、世界最大の小麦輸出国であるロシアは今年の4月から6月末までの小麦や大麦などの穀物輸出を停止しました。日本にとってロシアは主要な輸入先ではなかったため影響はなかったものの、今後は自国の食料を確保するために、輸出を制限する国が増えてもおかしくありません。私たちはどんな困難が起きた場合でも、食生活をある程度維持できるようにしておく必要があります。

そこで今回は、食料自給率をアップさせるための様々な取り組みをご紹介いたします。

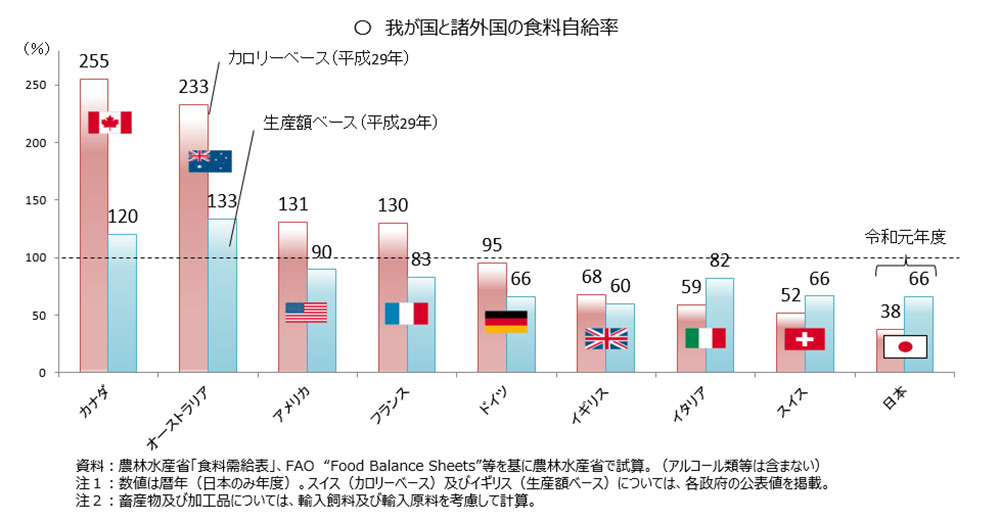

世界と比較した日本の食料自給率

日本の食料自給率は主要先進国の中で最低レベルです。カナダは255%、オーストラリアは233%、アメリカは131%、フランスは130%、日本と面積がほぼ同じドイツでも95%なのに対し、日本は38%です。

戦後間もない頃の日本の食料自給率は88%と高い水準を記録していました。

しかし、食生活の洋風化により米の消費が減り、肉や小麦の需要が急激に増えたことや、農業貿易の自由化による日本の農業の競争力の弱さが、食料自給率を下げた要因と考えられます。

1.食料自給率を上げる取り組み「地産地消」

日本の食料自給率を上げる取り組みとして、地産地消があります。地産地消とは地元で採れたものを地元で食べることです。

もちろん都市部と田舎では農業生産量は変わってきますが、都市部でも意外と地元産の農産物がスーパーに売っていたり、住宅街の中に畑があり季節のフルーツ狩りを楽しめたりします。私の住む世田谷でも、JA(農業協同組合)で地元の野菜が買えたり、タケノコ狩りやいちご狩り、じゃがいも掘りやぶどう狩り等、一年を通して様々な収穫体験を楽しめます。

地元の食べ物に親しむことで、農家の存在を身近に感じ、食べ物への感謝の気持ちが生まれるので、子どもの食育にも最適です。

2、食料自給率を上げる取り組み「スマート農業」

スマート農業とは、ロボット技術やICTを活用して超省力・高品質生産を実現する新たな農業です。日本の農業の課題として、担い手の減少や高齢化が深刻な問題となっています。また、農林水産業の現場では、人手に頼る作業や熟練者でなければできない作業が多く、人的負担の軽減が重要となっています。

そこで、スマート農業を活用することにより、農作業における省力・軽労化を進めることができ、また新しい担い手の確保や栽培技術力の継承等が期待されています。

3.食料自給率を上げる取り組み「和食のすすめ」

ごはんとみそ汁、魚介類、青菜を中心とした「和食ごはん」の自給率は68%なのに対し、パン、サラダ、オムレツ、ヨーグルト等の「洋風のごはん」の場合は17%になるそうです。(農林水産省「クッキング自給率」による試算)

つまり、日々の食事の中で和食ごはんの日を増やすだけで、食料自給率アップに繫がるのです。

明日の朝ごはんはトーストではなく、ごはんとお味噌汁にしてみませんか。

4.食料自給率を上げる取り組み「食品ロスを減らす」

日本では食料輸入量が年々増加する一方で、食料廃棄量も増えています。

その数なんと年間2,550万トン。このうち、まだ食べられるのに廃棄される食品、いわゆる「食品ロス」は612万トンで、さらに家庭から出る食品ロスは284万トンです。せっかく輸入した食材を食べずに捨ててしまうなんて、関わった人々の労力を無駄にし、環境に負荷をかけ、お金を捨てているだけにすぎません。

家庭からでる食品ロスを日々の心掛けで減らすことは、私たちが簡単にできる取り組みの一つです。

これまで、日本の食料自給率を上げる取り組みをご紹介しましたが、海外からの輸入自体が悪い事ではありません。日本では育てられない食材が手に入ることで食生活を豊かにし、海外の食文化を知るきっかけにもなります。

海外から輸入された食材を楽しみつつ自国の食料は自分達で確保し、日本の和食を海外の人にも知ってもらう。そんな相互に良いバランスを保てると良いと思います。