依存こそ自立である。サバイバル状態の日本社会で考えたい、本当の自由とは?

※記事のスクショをSNSやWebページ上に掲載する行為は、著作権法違反、肖像権侵害、名誉毀損罪・侮辱罪に該当し、場合によっては法的責任を問われる可能性があります。

東京科学大学(旧・東京工業大学)リベラルアーツ研究教育院教授。京都大学大学院博士課程修了。専門は南アジア地域研究、日本思想史。著書に、『秋葉原事件 加藤智大の軌跡』(朝日文庫)、『「リベラル保守」宣言』(新潮文庫)、『血盟団事件』(文春文庫)、『思いがけず利他』(ミシマ社)など。

東北芸術工科大学非常勤講師。早稲田大学大学院政治学研究科博士後期課程満期退学。著書に『大杉栄伝 永遠のアナキズム』(角川ソフィア文庫)、『死してなお踊れ 一遍上人伝』(河出文庫)、『超人ナイチンゲール』(医学書院)、『幸徳秋水伝 無政府主義者宣言』(夜光社)など。

▼前編はこちら

動くことは知ること。周りを巻き込むケアの力

栗原康さん(以下、栗原):前編では、他者の感情に自分が没入し、境界線を飛び越えた先に、お互いに与え合う、本当の意味での「ケア」や「利他」へとつながっていく。そして、そういった在り方に、自己責任社会を乗り越えるための可能性を見出せるという話をしました。

やはりナイチンゲールは本当にこれを体現していた人だなと思うし、相手が何を考えているかを徹底的に考えることで、本来はできないような動き方をして、周りを巻き込み、結果的にすごい力を発揮しちゃうんですよね。

クリミア戦争で派遣された兵舎病院では、汚れた劣悪な環境の中で、消毒をしていない器具で処置をしていたために、感染症で人が次々と死んでいました。

当時、細菌などの発想がまだ一般化しておらず、医師も何もできない中で、彼女は実際に病室に足を運び、ずっと兵士たちの側にいたんです。

そこで観察を続ける中で、悪臭が立ち込める不衛生な環境に目をつけ、「掃除・換気をして清潔にしたら人は助かるのでは」と考え、掃除を始めます。

人手が足りないので、元気な兵士に「あなたも掃除してね」と毎日のように言い続け、兵士たちは、最初は全然動いてくれないのですが、ナイチンゲールが毎日くるので諦めて次第に掃除をしだすんですね(笑)。

面白いのは、いざ、掃除をするとなると、兵士のほうがどこが臭くて、どの部分が不快だというのを一番わかっているので、どんどん部屋が綺麗になり、さらに、清潔なほうが気持ちいいので、周りの兵士もどんどん連動していくんです。

ナイチンゲールが動くことで、もともとはケアされる側だった兵士たちが動き初めて、他の兵士のケアをし始め、それが周りにどんどん広がり、ケアする看護師、ケアされる兵士という垣根を越えて、私も私も、俺も俺も、と人をどんどん巻き込んでいった。

科学で未解明なことが多かった当時、彼女が行き着いた掃除や換気が、現在も一番の感染対策として機能しているというのもすごいところですよね。

中島岳志さん(以下、中島):社会人類学者のティム・インゴルドは「動くことによって知るのではなく、動くことこそ知ることなのだ」と言っています。

自分自身が動くことで、他者の内発的なものをどんどん引き出し、“知る”が湧き出てくる、そんな感覚ですよね。まさしくナイチンゲールは体現していると思います。

コントロールしようとするのが「ケア」や「利他」から一番遠い在り方であり、相手のポテンシャルを引き出すことこそ「ケア」や「利他」で大事なこと。

それが腑に落ちる例が、ガンディーの塩の行進の話です。1930年ごろ、インドの独立運動が低迷していた際、それを盛り上げるために独立運動の指導者・ネルーがガンディーに「独立運動の先頭に立ってくれ」と頼みます。

すると、ガンディーは「わかった。では、ここから380km歩いて塩を作りに行く」と言います。なぜガンディーはそんなことを言ったのか。当時、イギリス植民地政府による法規制で塩の専売が行われていました。それに対する抗議だとガンディーは言いますが、当然、周りは「塩の問題ではない」と最初は理解されませんでした。

しかし、ガンディーは歩き始めると、「ガンディーが歩いているらしい」という噂話が広まり、民衆は「あのガンディーが自分たちと同じような半裸で、380kmも歩いているんだ」と湧き立っちゃうんですよ(笑)。

そして、始めは数人で始めた行進が、「私も」「俺も」と人が集まり、海岸についた時にはなんと数千人の行列となっていた。結果として、イギリスのコントロールが効かなくなり、独立実現を大きく後押しする結果になりました。

一見、バカなことをやっているように思われたガンディーの行動が、人々の内在的な力に火を灯して、大きな力となる。動くことが他者の力を引き出すことを表したエピソードだと思います。

栗原:身体性をもってして、人を呼びかけていく力ですよね。あと、塩に着目した感覚も示唆に富んでいると思います。

塩は本来、海でタダで取れていたもの。万物は万人のものであり、「汝、必要に応じて取れ」という相互扶助やコミュニズム(※1)の考えと通底する原理でガンディーは動いていたのでしょう。

中島:ガンディーは「法は二つある」と言っているんですね。一つはイギリスが作ったような「人為的な法」。もう一つが、それぞれに役割があって、それを果たし合うことで宇宙全体が有機的に動いているという「宇宙全体の法=ダルマ」。

前者はその時のご都合にすぎないから破ってもいい。それより後者の、より高次な法に従うべきなんだと彼は言います。塩の行進の原理はそういう考えに通じていますよね。

所有しようとするから壊れる。他者に飛び込んだ先にある相互扶助の循環

中島:ガンディーの姿勢にも共通するものを感じますが、ヒンディー語には「have」に該当する所有を表現する単語がないんですよね。

例えば、「私はペンを持っています」と言いたいときは、「私のそばにペンがある」としか言いようがない。自分が死んだらまた別の誰かのそばにいくもので、所有ではなく一時預かりという感覚が言語そのものにあるんだと思います。

近代経済学者の中には、海や山、温泉、植物など誰もが利用できる資源をコモンズ(※2)としてみんなで共有しようという考えは必ず崩壊するという「コモンズの悲劇」を主張する人がいます。

必ず、誰かが自分の利益を最大化しようとして、それを見たまた違う誰かが同じように自分の利益を最大化しようする。その連続でコモンズが枯渇するという理論です。

私は近代経済学が依拠しているこの人間観を疑っています。自分の利益を最大化するために合理的な行動を取る、そんな「have」の感覚に支配されて生きている人間はどれだけ生きているんだろうかと。

しかし、近代の経済学や政治学はそれが土台になってしまっている。この人間観こそ一度ひっくり返さないと、もう前には進めない状況になっているのではないでしょうか。

栗原:私はいま山形県の大学で週に1回講師として通っていて、山伏(※3)をやっている友人がいます。彼に連れて行ってもらい一緒に山菜を取りに行ったりするのですが、「コモンズの悲劇」とは真逆のことを言っていましたね。

山菜を刈ることで、翌年、ものすごい勢いで生えてきて、むしろまったく手を加えないと、他の強い植物に負けて絶滅しちゃうこともあると。

彼には、やっぱり「have」の感覚がなくて、山菜は根こそぎ引っこ抜かない、仮に採った山菜が他の誰かに取られてしまっても、悔しいという気持ちは湧かないそうです。

「もっと生えたいから、そばにきてよ」と山に呼びかけられるような感覚で、思わず取りに行ってしまう。そんな彼の“山に寄り添う姿勢”が「汝、必要に応じて取れ」の本質であり、枯渇ではなく、山も人も豊かになっていく循環を生み出すのではないでしょうか。

中島:人間が返しきれないような一方的な贈与を続けているのが、太陽や大地といった自然ですよね。

そして、自然と呼応して、対話をしながら生きているのが、栗原さんがおっしゃった山伏だったり、山岳修行をしている僧侶で、彼らの自然への向き合い方には、私たちが忘れてしまっている在り方が見て取れます。

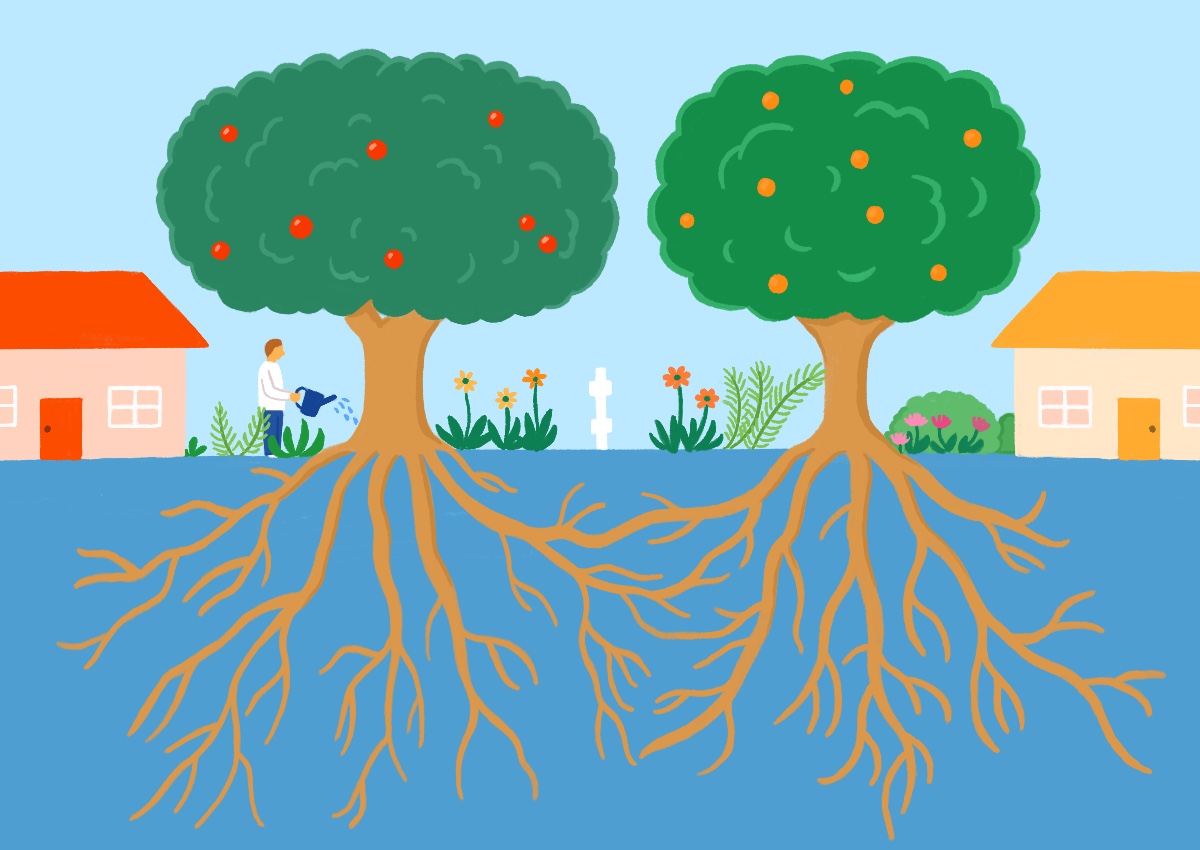

私がとても尊敬している人の一人に、『土中環境 忘れられた共生のまなざし、蘇る古の技』(建築資料研究社)の著者で、造園家の高田宏臣さんがいます。

高田さんは、「土の中に水と空気がうまく通る環境ができれば、おのずと木は免疫力を持ち、健全に育っていく」と語っていて、彼のアドバイスに従って庭に木を植えたところ、隣の家の木がすごい元気になったんです。

人間が勝手に作った境界線は木々には関係なく、土の中で根っこに存在する菌同士が情報伝達したり、養分を与え合ったり、相互扶助を当たり前のようにしていたんです。

栗原:面白いですね。贈与や相互扶助って、関係性が固定されるのではなく、予測不可能な、本人も意図しないところで起こっていくもの。一対一の関係性はわかりやすいですが、予期せぬところで予期せぬ形で、予期せぬ力を発揮していくというのが、助け合いの真価だと思います。

中島:その助け合いの力の広がりって、やはり前編で触れたような自他の境界線が消えて、自分自身が変容していくというのを前提としている気がします。

実は最近、政治学でも、他者が自分の中に入ってきて自己変容してしまうような「歓待」という概念が重要なのではと思っているんです。これまでは「あなたは私と違う。その違いを認め合い、互いの権利を保証しましょう」という寛容の重要性に着目してきました。

しかし、「お互い認め合うのが美しい世界」という寛容では、もうこれ以上変わっていくことは難しい。その次の次元で、他者が自分の中に入ってくるくらいの感覚を持つことで初めて本当の意味で対話がの生まれるのではないでしょうか。

アナキズムはそういった感覚がベースにある一方、リベラリズムは、寛容で止まっている印象を受けます。

栗原:我々とよそ者、友と敵を作り出すのがある種の政治の力なんですよね。

よそ者を排除し、よりよく自分たちが生きていくためにはどうしたらいいか。国家レベルでも、企業レベルでも、個人レベルでも、そういう原理に基づいた競争をしている。

例えば、不法移民は危険だと排斥することで自分たちのアイデンティティを保つとかもそうですよね。

でも、海外で不法移民の支援活動をしているアナキストの話では、国境を超えて、生き抜いてやってくる彼らの力はすさまじいものがあり、関わっていく中で、彼らのに力をもらっているそうです。「歓待」の姿勢ゆえに起こりうる変化だと思います。

中島:小児科医の熊谷晋一郎さんは「依存こそが自立である」と語っていて、私たちは、すべてにおいて自立するなんて無理で、本当の自立は依存関係をしっかり構築することなんですよね。移民の方々にも、“どうやって依存するか”を追求したいな、なんてと思います。

栗原:一方的に「守ってやっているんだ」という発想にたってしまうと、「なぜそこに税金を使うのか」など排外的な方向に向かいがち。

そこすら超えて依存し合う。例えば今の日本だと、クルド難民(※3)の方々は、ものすごく過酷な環境を生き抜いてきたからこそものすごい力を持っていて、前述の例と同じように、関わり合いの中で、もらえるものがたくさんあると思います。

自他の垣根を越えて依存する。自己責任社会を超える人間観

栗原:アナキズムは人に支配されない、つまり自由を重んじているわけですが、それは一人ひとりに責任を押し付ける“自己責任的な自由”とは違う。

競争を勝ち抜いてお金を貯めて、他人を蹴落としてでも生き抜く。勝てないのは自己責任で負け組だみたいな発想の自由競争を決して、アナキストは自由とは言いません。

アナキズムの自由はフリーダムであり、フリーダムの語源はフレンド。つまり、自由に友達を作って、自由に友達に依存することができるような状態を作ることこそ本当の自由と言っているんですね。自由は今の日本に蔓延る自己責任とはまったく違うんだということをもっと強調していきたいです。

中島:“強く”あれと形作られてきた近代的な自己を消滅させ、自と他、能動と受動、損と得…あらゆる二項対立の境界を破壊し、相手の中に飛び込んでいく。

その先にある、救うものが救われ、救われるものが救う、相互依存という名の自立が、孤独で不安な自己責任社会を超克する力になるのではないかと思います。

※1:コミュニズム|共産主義。財産を私有ではなく共同体による所有にすることで階級差を無くすことを目指す政治理論。

※2:コモンズ|草原、森林、牧草地、漁場などのみんなの共同資源。

※3:山伏|山を神様や仏様に見立て、山にある神が宿るとする木や岩などの自然物を拝みながら山中をかけめぐり、厳しい修行に挑むことで自らの力を高め、人間の潜在的な能力を引き出すことを目指す修行者。

※4:クルド難民|「国を持たない最大の民」といわれるクルド人は、トルコ、イラン、イラク、シリアに暮らし、各地で少数民族として迫害を受けることも多く、イギリスやアメリカなどはクルド人を難民として受け入れている。日本にも保護を求めるクルド人がいるが、これまで難民として認定されたトルコ出身者は一人もいない。(参考:難民支援境界HPより)

illustration_Natsuki Kurachi text&Edit_Hinako Hase