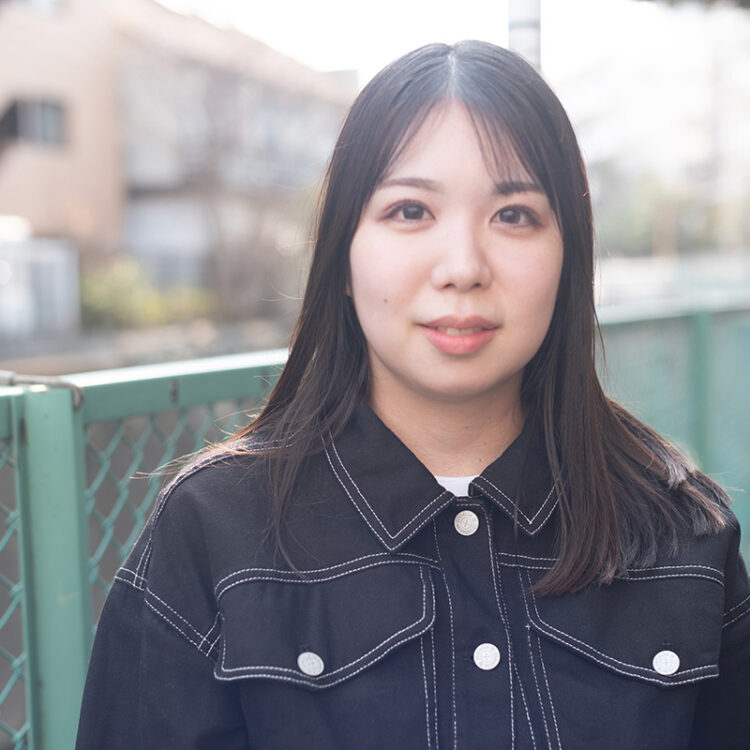

わたしたちの無加工な「独立」の話 #11 Palabra株式会社代表山上庄子さん

どのように働くかを考えるとき、選択肢の一つとなるフリーランスや起業などの「独立」という働き方。では、実際に独立して働いている人たちは、どのようにその働き方を選び、「働くこと」に向き合っているのでしょうか。さまざまな状況のなかで「独立」という働き方を〈現時点で〉選んでいる人のそれぞれの歩みについてお話を伺っていきます。

字幕や手話の表示、音声ガイドの再生等が可能なアプリ「UDCast」などを通じて、映画をはじめとする映像作品のバリアフリー化に取り組むPalabra株式会社代表の山上庄子さんは、前職では、沖縄でマングローブの保全などに携わる仕事をしていました。一貫して、自身の心が動くことにまっすぐ向き合いながら仕事を続けてきた山上さんのこれまでと現在についてお聞きしました。

──いまのお仕事に至るまでを教えてください。

山上:なぜか昔から、ある仕事の中から「選ぶ」という発想があまりなくて、とにかく自分の中で魅かれる方向に進み、好きなことをやってきました。中学生の頃、向後元彦さんの『緑の冒険 沙漠にマングローブを育てる』という本を読んで、農業や林業ってなんてかっこいい仕事なんだろうと思って。農業大学を卒業後、沖縄のNPO法人で、マングローブに関する仕事を始めました。

年間3分の2ぐらいは海外と国内を出張して、残りは沖縄の事務局で仕事をするような生活を送っていたのですが、20代の終わりに、わけあって東京に帰ってきたんです。私は現場で仕事をしたかったので、東京でマングローブの仕事を続けることは難しいと感じて。両親が映画の仕事をしていたこともあって、私自身も昔から映画が好きですし、東京にいるならば文化芸術の分野に仕事として関わりたいと思いました。それからこの会社の立ち上げメンバーになり、のちに代表に就任しました。

──映画に関わる仕事の中でも、なぜ文化芸術分野のバリアフリーの事業を始めようと思ったのですか?

山上:東京に戻ってきたのが2011年で、当時マスコミよりも早く東北の被災地の映像がSNSで拡散されて、特別な機材がなくても映像を記録して発信することができる時代になってきていることを感じました。初めは一般の方々に向けた映像教室からスタートしたのですが、そんななかで総務省から、テレビの字幕や音声ガイドの付与率を増やしていく方針が発表されて、おそらくテレビ以外の映像もバリアフリー対応が進んでいくであろうと考えたときに、ちゃんとやってほしいと思ったんです。

──ちゃんとやってほしい?

山上:字幕や音声ガイドのユーザーにとっては、そのガイドの質次第で映像作品がどのように伝わるかが変わってきます。一方で、字幕も音声ガイドも、長年ボランティアの方に支えられて、必要な方に提供されてきた背景があるんです。それは今でも大事なことではあるのですが、文化芸術の分野って、本来もっと公共性があって、開かれていくべきものだと思っています。映画が好きだからこそ、当たり前に準備されていてほしいですし、社会を変えていくためには、持続可能性を考えて事業にしていかなければならないと思いました。

──ボランティアの方々によって賄われてきた領域を、ビジネスとして成立させていくことの難しさはありましたか?

山上:当時、映画業界側はボランティアの方々がそういった活動をしていることすらあまり知らなかったと思いますし、字幕や音声ガイドがないと、見えない見えにくい人、聞こえない聞こえにくい人は、そもそも映画館に足を運ばなくなります。業界側も見聞きしなければ、そういったお客さんがいることを想像できないという状況があったと思います。

2016年に「障害者差別解消法」という法律ができたことがバリアフリー化を進める大きなきっかけとしてありつつ、NPOや当事者団体と連携しながら、映画業界に啓蒙的な働きかけを継続してきましたが、まだまだやらなければいけないことがたくさんあるとは思います。株式会社として、目の前の利益だけを考えると、おそらく違う判断をすべき状況もたくさんあるのですが、なんとか自活しながらも、先に繋がるような動きをしていかなければならない葛藤はありますね。

──そのバランス感をとるのは大変な部分ですか?

山上:数字のことは数字のプロに、法律のことは法律のプロに助けていただきながら、いまやるべきことや方向性については、誰よりも自分がきちんと考えなければいけないと思っていますが、「普通の経営者とはなんぞや」ということを知らずに始めたので、いまもずっと手探りの状態です。

──仕事をしているなかで、迷ったり、悩んだりしたときはどうされていますか。

山上:孤独だなと思うことはありますが、どちらかというとやるべきことに必死な感覚が強いですね。あと、ずっと自分が好きなことを追いかけているので、根本的に仕事が楽しいんです。

マングローブのことも未だに興味の対象としては変わっておらず、学会などにも可能な限り参加したいと思っています。だからこそ怖いのは、興味がなくなったときに続けていけなくなってしまうことですが、世の中が魅力的な映画で溢れているので、多分そんなに迷うことがないと思います。

──代表になられてから、仕事をするうえでご自身の中で変化した部分はありますか。

山上:NPOのときもいまも少人数の組織で、一人ひとりが何役も兼ねながら主体になって仕事を進める必要があるところや、現場から学べることがすごく多い部分は共通しているので、20代から仕事のスタイルはあまり変わらないと思います。ただ、慣れてくればくるほど、プレッシャーは強くなっています。立ち止まって冷静に考えるようなゆとりはまだないですけど、いろいろなことを経験してきたいまだからこそ、意識的にそういう時間を持つようになってきたところはあります。

やっぱり、自分自身に対してが、一番ごまかしがきかないので、自分が本当に思っているのはどういうことなのかをたまにきちんと確認します。うまくいかないときって、大体そこがずれていて、自分の中で腑に落ちていないから、いくらやってもうまく進まなかったり、伝わらなかったりすると思うんです。多分、私はあまり器用じゃない方ですし。

──どんなときに器用じゃないと感じますか?

山上:駆け引きみたいなことができなくて、利益のためだけを考えた行動をしきれないところがあります。もちろんそこはさじ加減なので、100か0かではないですけど、しっくり来ていないといい仕事ができたと思えないところが残ってしまうと思うんです。もちろんそんなにうまくいくことばかりではないですが、なるべく自分の中でしっくりくる形を考えた方が、結果としていい仕事ができたり、相手の方といい関係性ができたと感じられることが多いのではないかなと感じます。

──今後やっていきたいことはありますか。

山上:……山ほどあります(笑)。これから超高齢化社会になっていき、字幕や音声ガイドが必要な人が増えてきたときに、いかにスタンダードなものにできるかが大切な気がしています。この仕事をしていると、いろいろな方から、「偉いですね」とか「意義のある仕事をしていますね」と言われるのですが、そこはいつも違和感があって。障害があるかどうか以前に、観客なんですよね。外国の映画が日本で公開されるときに、日本語字幕や吹き替え版がつくられることと同じように、バリアフリー字幕や音声ガイドまでつくられて、初めて映画が完成するような位置付けにしていきたいというのが第一の目標です。