苅田梨都子の東京アート訪問記#6 この時間が永遠に続けばいいのに、と涙がこぼれてしまいそう。リー・キット『息をのむような虚ろな視線』ShugoArts

ファッションデザイナー・苅田梨都子さんが気になる美術展に足を運び、そこでの体験を写真とテキストで綴るコラム連載です。第6回目は、ShugoArtsで開催中のリー・キット『息をのむような虚ろな視線』展へ。

連載第6回目は、六本木駅からすぐ近く。床、壁ともに真っ白な空間のShugoArtsを訪れる。約5年ほど前。2018年、原美術館にて開催されたリー・キット『僕らはもっと繊細だった。』展が今でも頭から離れない。

2021年1月に惜しくも閉館してしまった原美術館は、暗さの中に優しくひかりが差し込む天国のような場所。東京・品川のオアシスでもあった。原美術館でみたリー・キットの作品はタイトルにもあるように繊細で優しく、自分を柔らかく包み込んでくれたような気がした。そんな感想を抱いたまま、日本では3年ぶりとなる今回の個展に訪れる。前回のShugoArtsでの個展『(Screenshot)』(2020年)の時はコロナ禍だったため東京での滞在制作ができなかったようだ。今回は5年ぶりに本人が東京に滞在し、ギャラリーでインスタレーションを完成させたとのこと。

入り口からは柔らかな雲の写真のような作品が幾つか掛けられていた。私は写真だと思い近づいてみる。だがそれらのうち幾つかは、写真ではなくどうやらスプレーで空を描いた絵のようだ。一般的なキャンバスではなく、シルバーがきらりと輝く厚みのある金属の板を支持体とする。入り口から入ってすぐ右手にある《Outsider skyscape 3》は、マットなスプレーが施され、曇ったような質感が演出されている。側面のきらりとひかるシルバーの縁からは重厚感と繊細なエネルギーを感じる。実物をみてもらわないとよくわからないが、スプレーでマットにしたことによって、特に端の方は鈍く曇った斑点もあった。それをみて、私は実家にある昔の古びたドレッサーの鏡のことを思い出した。はじめて出逢ったのに、どこか懐かしさも感じた。

辺りを見渡すと、柔らかな雲とは対照的に、床に横たわっている破壊されたボコボコの冷蔵庫と破片が散らばっている。少々荒々しく思えた。そして、冷蔵庫は身近な存在だと思っていたけれど、冷蔵庫のドアの内層を今まで見たことがなかったし、気に留めようとも思わなかった。水分の無い、カサついたスポンジのような素材がドアの隙間にあることの不思議さ。違和感を感じて、時間が止まりそうになる。

リー・キットは怒りをこの家電たちにぶつけたのだという。空はどの場所から見ても平和そうにみえるけれど、この床の上の出来事のように実際は何があるのかわからない。今、あなたのそばにいる人も、もしかしたら昨日とても悲しい出来事があったのかもしれない。苦しかったのかもしれない。答えは、本人でないとわからない。

わたしは数日前に左足の親指を軽く捻挫していた。電車で踏まれそうになっても、松葉杖やぐるぐるのギブスをしていない限り捻挫しているとは思われないだろうと電車内を過ごしていた。できることなら席を譲って欲しいと思っていたけれど、そんな心情なんて他人からはみえていないと、この作品からも改めて感じとれた。

東京での滞在制作について、何の説明がなくとも、床に散らばっているカケラの形跡から伝わってくる。綺麗にしようとしない、ありのままの姿をみせてくれているところにも、あっと心を奪われる。そんな姿は、とても素直に思える。リー・キット自身は今ここに居ないのに、確かにここに居たのだ、というメッセージがダイレクトに伝わってきた。

“素直”といえば、私は涙を流すことが多い。例え電車の中に居ても関係なく涙を流してしまう。当たり前に周りには驚かれる。きっとそんな姿を他人に見せること自体、躊躇してしまうのがほとんどだと思う。でも、今涙を流したいと感じたから体から涙が出ているので、きっと恥ずかしいことではない。

奥の部屋からは、どこかで聞いたことのあるような音楽が聞こえてきた。時々音がミックスされているのか、陽気なリズムに乗っている音楽とは裏腹に真逆の繊細な音楽も遠くの方で聞こえている気がした。

展示会場で流れている音楽は、良い意味で全くこの空間に合っていない。馴染まないからこそ違和感を与え、身体の五感や第六感を鋭くさせる。床の破片を踏まないよう意識しながら、映像を眺める。

男性の後ろ姿が少しずつ動き、見えなくなったタイミングでランプがほんのり映る。その動作の繰り返し。これは彼の日常の一部。

リー・キットは日本のホームセンターが大好きだそう。この映像を写している板はスタイロフォームという大きなスポンジみたいな素材だった。近くで見ると細かなラメが。そのラメは映像と合わさった時、絶妙なざらつき感をつくっている。そうすることで全体に独特の空気を生み出している。

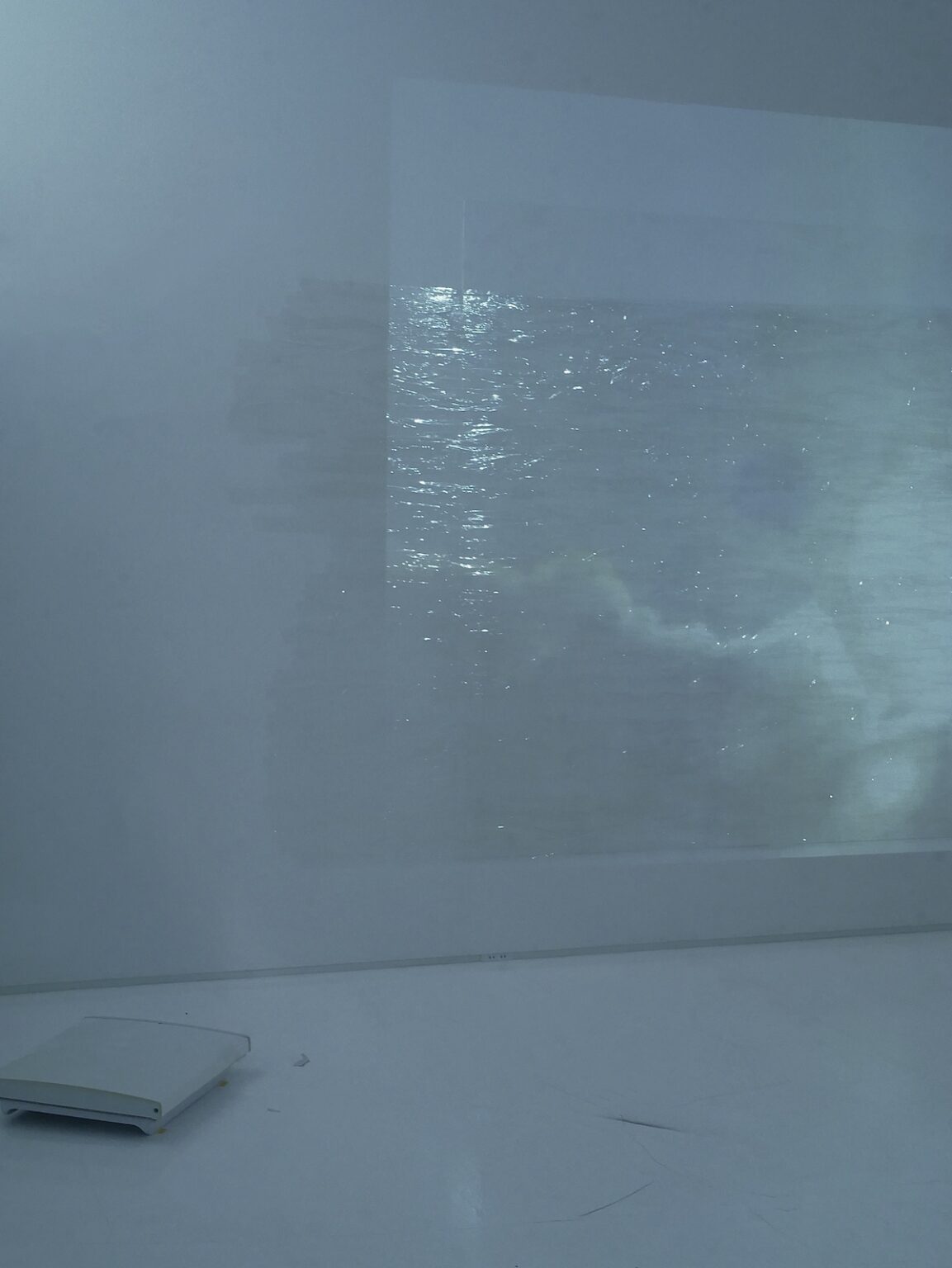

もう一つの壁には透明のシワ寄ったテープが全体に貼られている。その上に空や日常の風景の映像が流れる。テープを貼る演出は、古典的な絵画のようなテクスチャーを意識したそうで、その淡い色からはモネの絵画にもみえてきた。会場ではよりきらきらと反射しており、海辺のようにもみえた。

リー・キットはさまざまな表面のテクスチャーを追求し、拘りを持って作品に挑んでいることが今回の展示で新たに知れた。展示全体のこの不思議な空気感は、そうした細かな箇所の図らいの集合でできている。とても絶妙なバランス感とセンスの塊。

今回は晴れ間の11時ごろに訪れたこともあり、空間が明るく柔らかな印象を持った。夕方の17時前後では暗くなり、また感じ方が異なりそうだ。時間を狙って会期中にまた足を運べたらいいな。

最後に、“音楽、映像、写真、絵、空間、言葉”と様々な表現方法でアプローチするリー・キットの作品を“映画体験”のようにも感じとることができた。

可能ならばリー・キットが作る空間にずっと居たい。この時間が永遠に続けばいいのに、と涙がこぼれてしまいそうなほど儚い時間でもある。でも終わってしまうからこそ特別で、心の中でしばらく存在しているのだろう。

この連載の原稿を書きながら、今も心はShugoArtsに居る。立っている。目の前になくても、思い出せる。こんな風に好きな気持ちや、大切に想う感覚を大事にできるような人であり続けたい。些細なことに気づきたい。声や気持ちを我慢したくない。嬉しさ、悲しみ、怒り、喜び、痛み。すべて同じくらい感じ取れる、しなやかな体や心でありたい。ぜひ会場で、リー・キットのメッセージを感じとってみては。