一生モノの趣味を見つけよう! 小谷実由の『趣味がなかなか見つからなくて。』 /電動ろくろで味のある器をつくりたい。

ファッションモデルから執筆活動まで、分野を超えて軽やかに行き来する小谷実由さん(通称:おみゆ)。意外にも、趣味らしい趣味がないのだとか。夢中になれる、一生モノの趣味と出会うべくしてはじまったのがこちらの連載。9回目は、電動ろくろを使った器作りに挑戦しました。

技法はさまざま 器ができるまでの工程を教わる。

家にお花を飾るのが好きなおみゆさんは、お気に入りの花瓶を見つけるのがちょっとした楽しみでもあるそうです。最近も、ふらりと立ち寄った古道具屋さんで“味があっていい感じ”の花瓶を見つけて購入したとか。いつか自分で花瓶を作れたら…!そんな思いを抱いて、今日は土のあたたかみを感じる多彩な器が並ぶお店〈at Kiln AOYAMA〉が開催する陶芸教室を訪ねました。

土橋美緒さん(以下、土橋)「陶芸にはいろんな技法がありまして、球状の粘土から器の形を作る玉作りや、ひも状の粘土から形を作るひも作り、板状にした粘土と石膏型を使うタタラ作りなどががあります。そして今日おみゆさんに体験していただくのは、電動ろくろを使った作り方です」

小谷実由さん(以下、おみゆ)「電動ろくろはずーっとやってみたかったんです!」

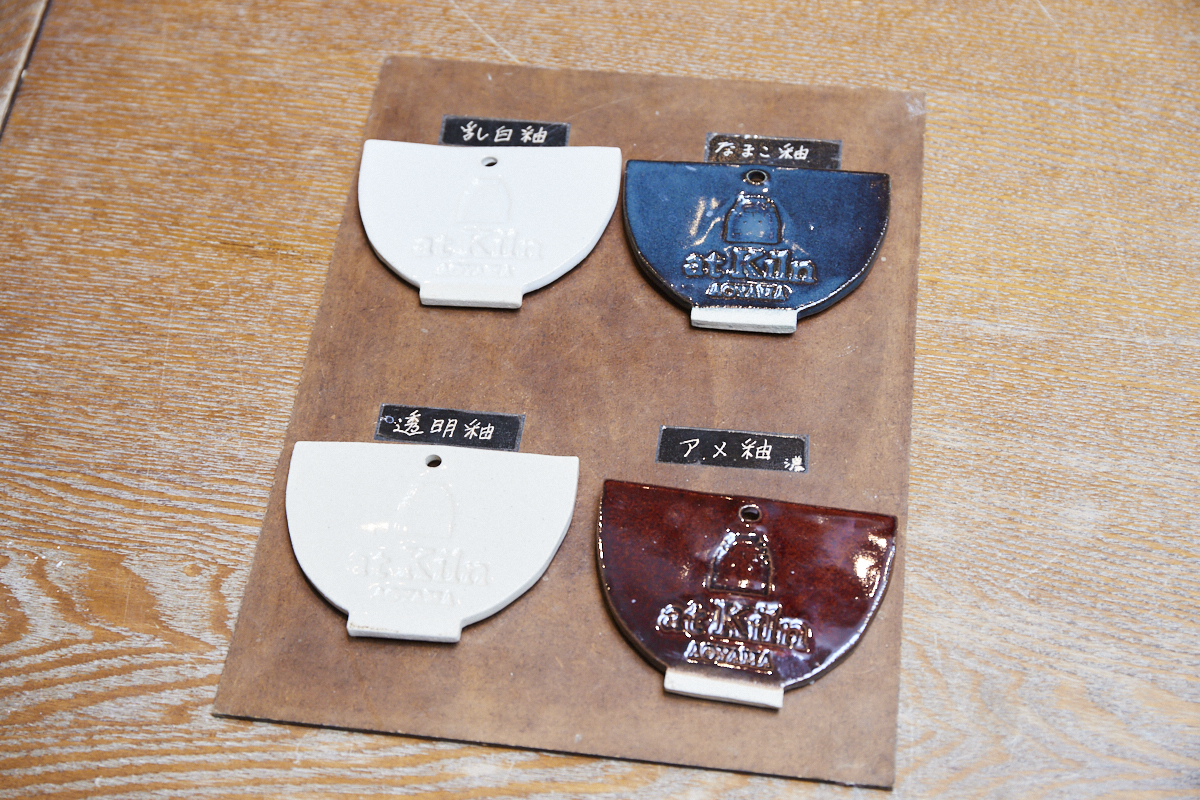

今回、おみゆさんが作る器は注ぎ口のついた“片口”。食器として使うなら、ドレッシングやソース入れにするのがおすすめだとか。仕上げの釉薬の色は、深みのあるブルーが美しい“なまこ釉”を選びました。

土橋「まずはろくろを使って成形し、乾燥させた後は、750度で素焼きします。それから釉薬につけて、今度は1,230度で本焼きしたら完成です」

おみゆ「今日は成形ですね。わー焼き上がりが楽しみだなぁ!」

step1. 電動ろくろの基本「準備と姿勢」

土橋「では、電動ろくろの使い方を説明しますね。右足部分のペダルを奥にぐっと踏み込むとろくろが回ります。大きいものはゆっくり回し、小さなものは速く。今日は中間くらいの速さにしますね。最初から最後までこのスピードを止めずに作っていきます」

おみゆ「はい!姿勢はどうしたらいいですか?」

土橋「中央にろくろがくるように足を広げて座ったら、かなり前傾姿勢になります。目線は回転の中心の上です」

おみゆ「こうでしょうか。あー緊張してきた!上手にできる自信がない…」

step2. 粘土の中心に穴を開ける。

土橋「まず、粘土が乾くと歪みやひび割れの原因になるので、手を水でしっかりと濡らすことがポイントです。両手を伸ばしたら、粘土を包みこんでみてください」

おみゆ「おおお〜思ったより硬い!」

土橋「まず左手の親指で真ん中に穴をあけます」

おみゆ「わああああ、親指が吸い込まれていく!」

土橋「いいですね。そしたらそーっと手を離していただいて、もう一回両手を濡らしてください」

おみゆ「本当にすぐ粘土が乾いちゃうんですね。心配でいっぱい水をつけちゃうから手がびしょびしょ」

土橋「その方がいいですよ、手の滑りもよくなりますから。では、両手の親指を今度は下まで突っ込んでください」

おみゆ「うおおおお」

土橋「今度はそのまま左右に引っ張っていって底を作り始めます」

おみゆ「あああああ、不思議な感覚!」

step3. 器の底を作る。

おみゆ「先生、慎重さと大胆さどっちが大事なんでしょうか?」

土橋「うーん、どっちも大事ですね。特に底の部分は丁寧に作りましょう」

おみゆ「そっか、内側が大切なんですよね!」

土橋「底を平らにするつもりで何回か真ん中から広げながら指で押していきます。この作業が甘いと亀裂が入りやすいのでしっかりと」

おみゆ「……」

土橋「けっこう慎重ですね」

おみゆ「慎重派です」

土橋「うんうん、いいですね。今度は今真ん中が凹んでいるのを平らにしましょう。右手の中指と薬指を中心に当てて、自分の方に向かって左に沿わせます。ここが一番亀裂が入りやすいので水で十分湿らせてくださいね」

おみゆ「ふああああ、なんか、目が回ってきました」

Step4. 側面を引き上げる。

土橋「ここまでできたら横の粘土を引っ張り上げて器の側面を作っていきます。このとき、手はキツネの形に。縁部を時計の円とすると、手の位置は7時と8時のところ。ゆっくりゆっくり下から上に引き上げていきます」

おみゆ「わあああ、高くなっていく」

土橋「1回転ごとに手を引き上げていくイメージですね」

おみゆ「あううー、難しい」

土橋「手が流れにのまれちゃってますね。右肘をもう少し目の前で構えて、左手に体重をかけ、左手に右手を合わせる感じにしましょう」

おみゆ「右は力を抜いて…あああー!やっちゃった…」

土橋「力加減が難しいですよね。気を取り直して、口元が薄くなってきたところで、横から見て出っ張っている部分を手で挟んで薄くしていきます」

おみゆ「いつの間にかだんだん大きくなってきました!」

土橋「うん、いいろくろ目がつきましたね。厚みもいいです」

おみゆ「よかった!格闘した跡ですね!」

“ろくろ目”とは、粘土を引き上げ形を作っていく際に、ろくろの回転につれて付く指の跡のこと。このでこぼこが表情豊かな味わいになります。

Step5. 口元を整える。

土橋「では、口元をなめし革できれいに整えましょうか。縁にあてて滑らかに仕上げます」

おみゆ「ふう〜、できました!」

土橋「最後に注ぎ口を作りましょう。お好きな場所をつまむようにして口を作ります」

おみゆ「うーん、ここかな…!」

土橋「あ、最後はけっこう大胆ですね…(笑)」

Step6. 器を切り離して完成!

土橋「それでは、仕上がった器をろくろの台から切り離します。シッピキという糸を底の部分に一周回したら、素早く右に引き抜いてください」

おみゆ「えいや!」

土橋「お上手です。では、両手をピースの形にして、底の部分を挟んで持ってください」

おみゆ「…着地!できました!わーい、ちょっと肉厚だけど大満足!」

土橋「ろくろ目もきれいだし、すばらしい仕上がりです。焼き上がりが楽しみですね!」

電動ろくろ体験を終えて。

おみゆ「なんだか、今日は声を出したなぁ……(笑)。初めての電動ろくろ、緊張しました。もっと粘土がぐにゃぐにゃに柔らかいと思っていたんですけど、しっかりどっしりとしていてびっくり。気をぬくと回転の流れにのまれてしまうから、踏ん張りつつ、でも力を抜いて……というバランスが難しかったですね。憧れの花瓶が作れるようになるまで修行しないと!」

土橋「花瓶のような背の高い器は、腕まで使って粘土を引き上げるので、やっぱり難易度が高いですね。でも、自分で作った器や花器のある生活は素敵だと思いますよ」

おみゆ「そんな生活できたらいいな…。今日自分で作った器も大切に使います!」

焼成されてひとまわり小ぶりになった片口は、“なまこ釉”が施され、艶やかなブルーが目を引く趣のある仕上がりに。表情豊かなろくろ目も印象的です。

「自宅で中国茶を淹れる時の”湯冷まし”として使いたいです!」とおみゆさん。

今回教えてくれたのは?

今回、指導してくれたのは〈at Kiln AOYAMA〉のスタッフ土橋美緒さん。女子美術大学工芸学科在学中に陶芸と出会い、卒業後、オブジェ作品の製作をしながら陶芸教室の講師として9年従事。ご自宅で使う器はやはりご自身で作ったものだとか。電動ろくろのワークショップは基本的に土・日・祝日に開催。来店時か電話にて予約を受け付けています。詳しくは下記のWEBサイトをご覧ください。