神社とお寺で違う参拝方法も解説! 初詣はいつどこに行くべき?参拝前におさえたい神社・お寺、基本の「き」。

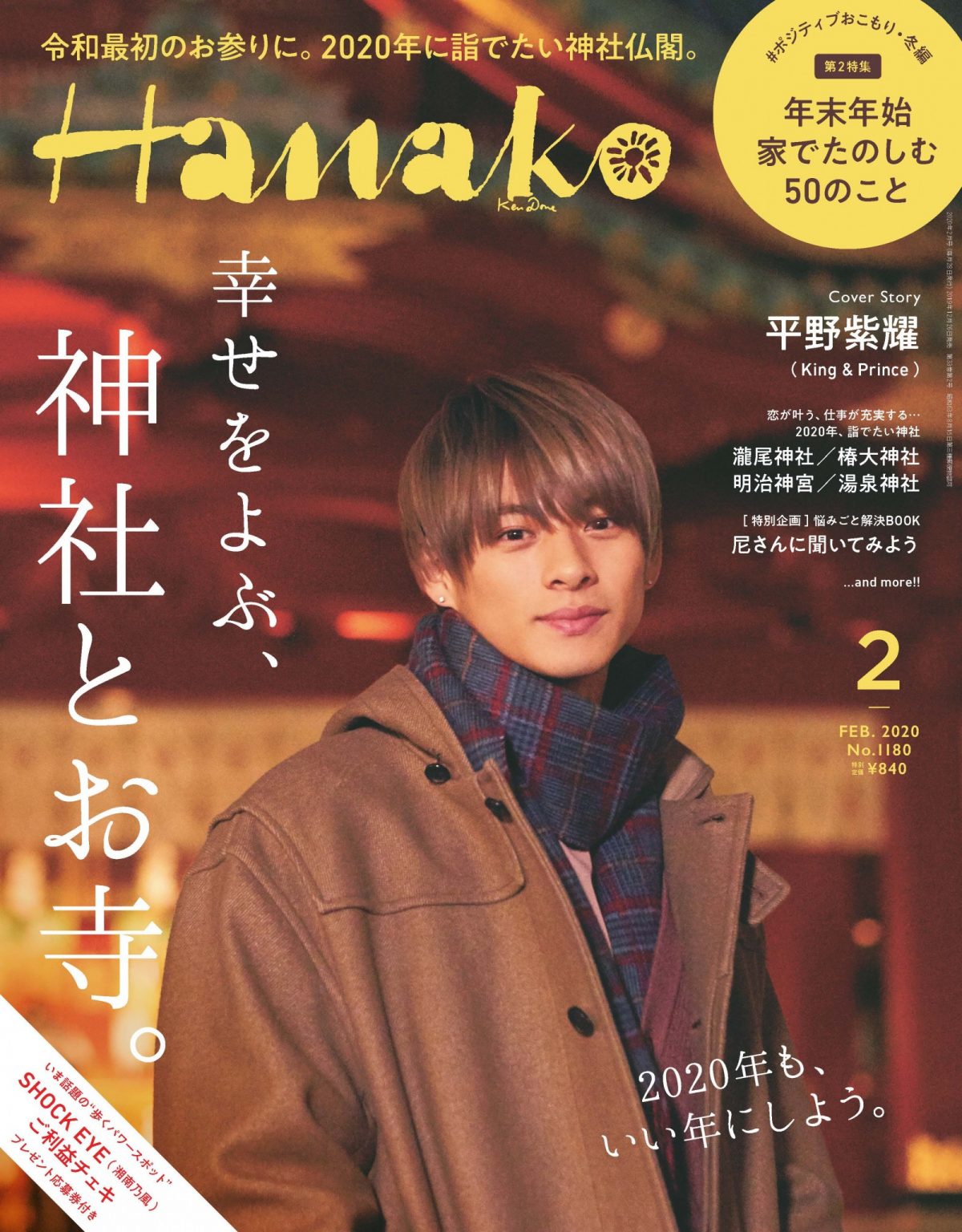

知っているようで意外と知らない、神社とお寺の違い。お参りして気持ち良く新しいスタートを切るために、知っておきたい8つのポイントを解説します。Hanako『幸せを呼ぶ、神社とおてら。』「神社・お寺、基本の「き」。」よりお届け。

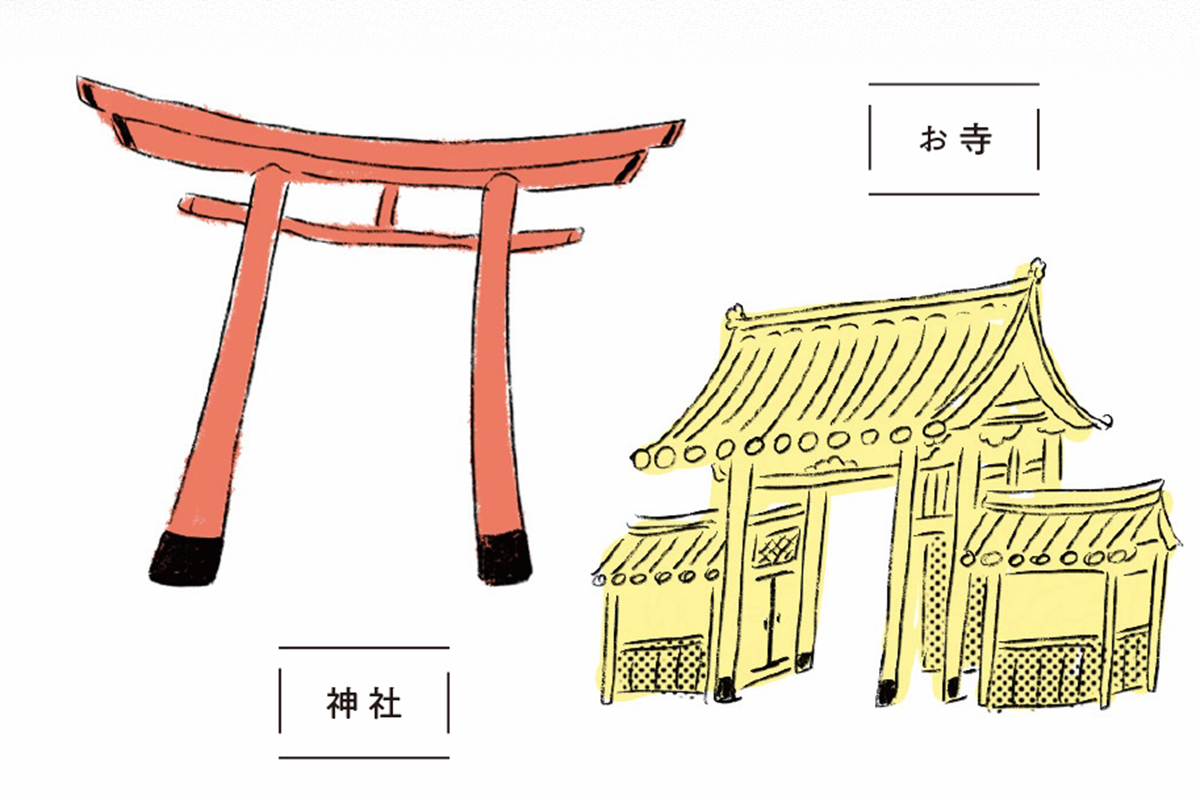

神社とお寺で違うもの【門構え】

神社、お寺の入口は結界の意味をなし、聖なる場所(神域)と俗なる場所(人間の世界)を隔てるもの。神社の入り口となる鳥居は、上部の「笠木(かさぎ)」と呼ばれる部分が直線型の「神明系鳥居」と、曲線型の「明神系鳥居」の2つの形式がある。山門は“山に入る門”、いわばお寺の入口。お寺は山、院、寺から構成され、そのうちの一つ「山」から名付けられたといわれている。悟りに通ずる三つの門(三解脱門:さんげだつもん)=三門とも呼ばれる。

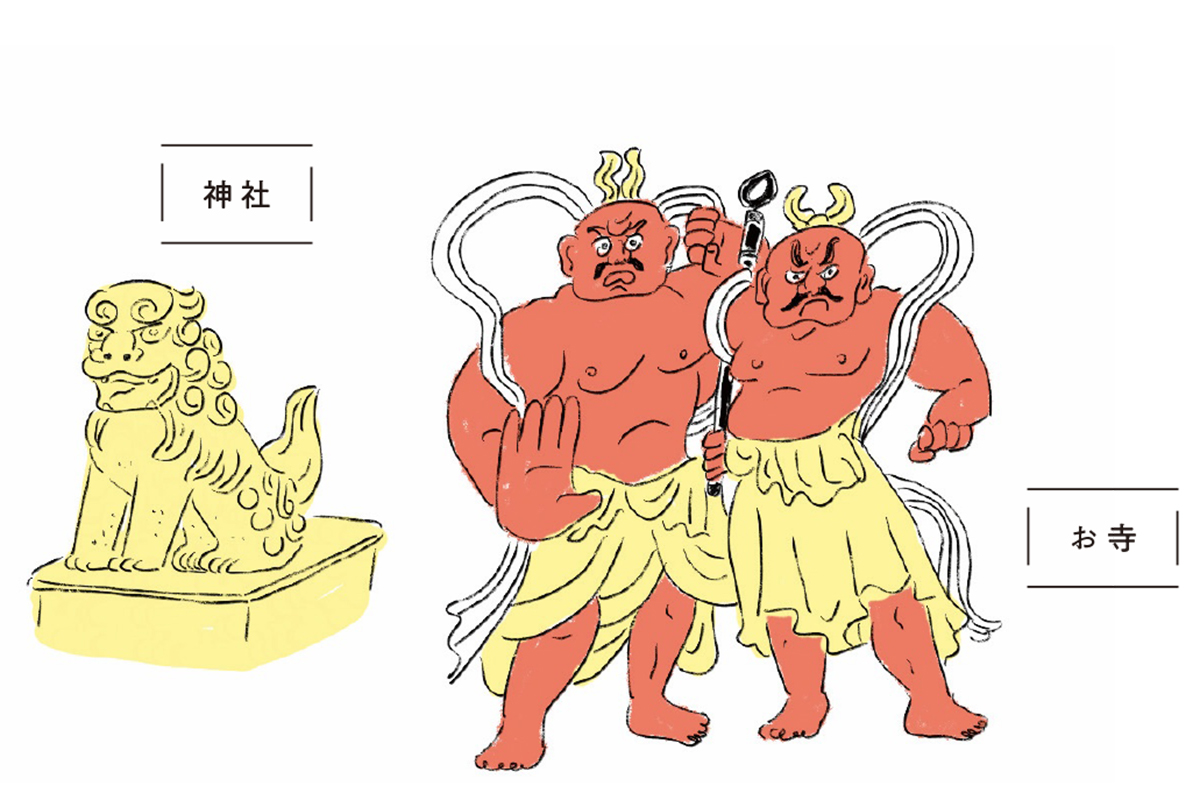

【守役】

神域と人間の世界との入口に鎮座するのが、守役(もりやく)の存在。神社で多く見られる狛犬は、向かって右側が角のない獅子、左側が角のある犬になっている。狛犬は仏を守り、神様の教えを守る霊獣とされる。商売繁盛の神様を祀る稲荷神社では、狐がいるのが一般的。お寺では、金剛力士像などの仁王が有名。仏敵から守る役目とともに、命の終始を表す阿形(あぎょう)像、吽形(うんぎょう)像に見つめられ聖なる場所へと入ることができるのだ。

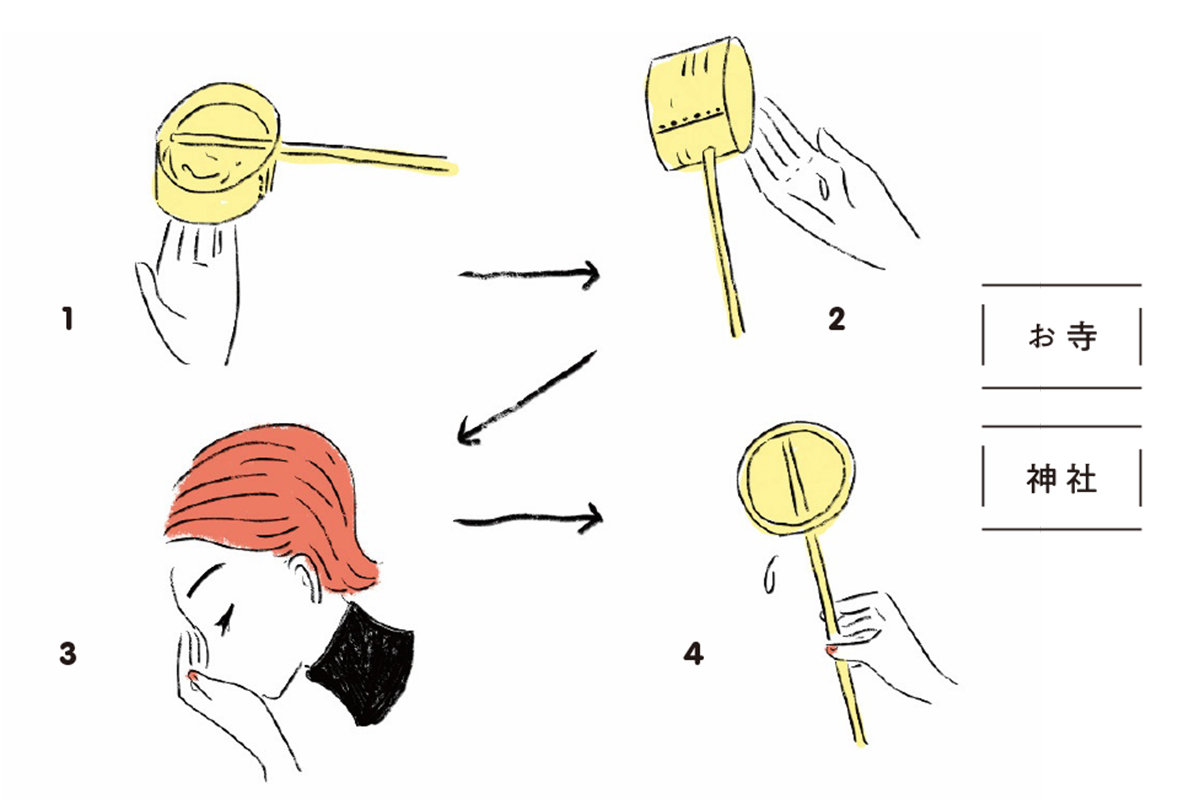

【参拝】

神社は鳥居、お寺は山門の前でそれぞれ一礼した後、手水舎(ちょうずや)で身を清める。

1.柄?を右手で持ち水をすくい、左手を洗う。

2.柄?を持ち替え、右手を洗う。

3.左手に水をのせ、口を清める。

4.もう一度左手を洗った後、柄?の柄を流し、伏せて戻す。手水を終えたら、お寺の場合は本堂の御本尊にお参りを。可能であれば中に入らせていただき、近くで仏様の顔を仰いで合掌礼拝。神社の場合は、二拝二拍手一拝。どちらも神仏に失礼のないように。

【崇拝】

神社では、万物や自然現象、鏡などの聖なるものに「八百万(やおよろず)の神」が宿ると考えられ、それぞれの神が祀られている。菅原道真など実在の人物が神として祀られているところもあるが、基本的に偶像がないのが特徴。お寺は仏や菩薩が崇拝の対象に。4種類の像があり、上から仏(お釈迦様など悟りを開いた人)、菩薩(悟りを開くため修行している人)、明王(不動明王など、仏の教えを伝えるために頑張っている人)、天(仏の教えを守る人)がある。

神社とお寺で同じもの【お賽銭】

「5円(=ご縁)」「25円(=二重にご縁)」など、縁起の良い語呂合わせの金額を入れると良い、などよく耳にするが、お賽銭の額に決まりはなく自分の御心次第で金額を決めてよいとされている。家族、地位、名誉、財産などを捨てて出家した人に対し、私自身も修行させていただく=お布施の役割を兼ねているからだ。お賽銭はむやみに投げ入れず、そばに行って入れるようにしよう。病気平癒、家内安全、学業成就など、お守りと同じようなご利益がある。

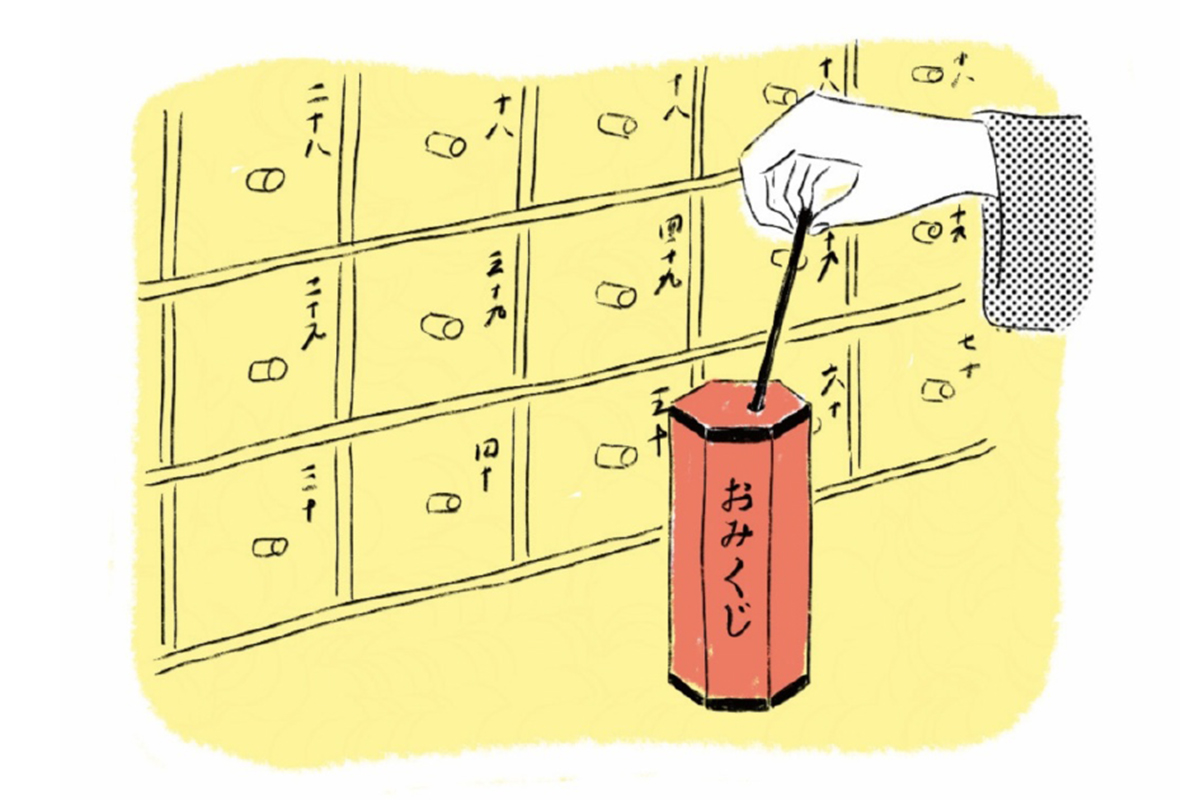

【おみくじ】

運勢や吉凶を占うおみくじには、大吉~大凶の7つの順位がある(神社・お寺によって異なる)。実際には吉凶の結果よりも、おみくじに書かれているお言葉や生活の指針・運勢の解説の方が大切。「神様と縁を結ぶ」というように、引いたおみくじは境内の木や、みくじ掛に結ぶのが一般的だが神社・お寺によっては結ばず持ち帰ることを推奨するところもあるので、その都度確認を。持ち帰る場合は、汚れないよう大切に持ち歩き、たまに読み返すのもあり。

【お守り】

昔は服のたもとなどにしまうのがよいといわれていたが、ご利益を持ち歩くことに意味があるので基本的には自由に身につけてOK。所持するお守りの種類や個数に上限はないが、願いが成就したものや成就しなかったものでも、1年経ったらお守りを受けた神社やお寺にある納札場に納めよう。遠方の場合は近所の神社やお寺でも◎お守りの中身は仏様の姿が描かれた焼印が押されている木札や大切なお言葉が入っていたりするので、むやみに中身をあけないように。

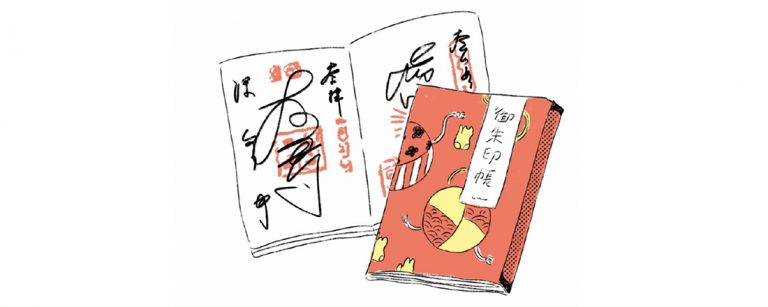

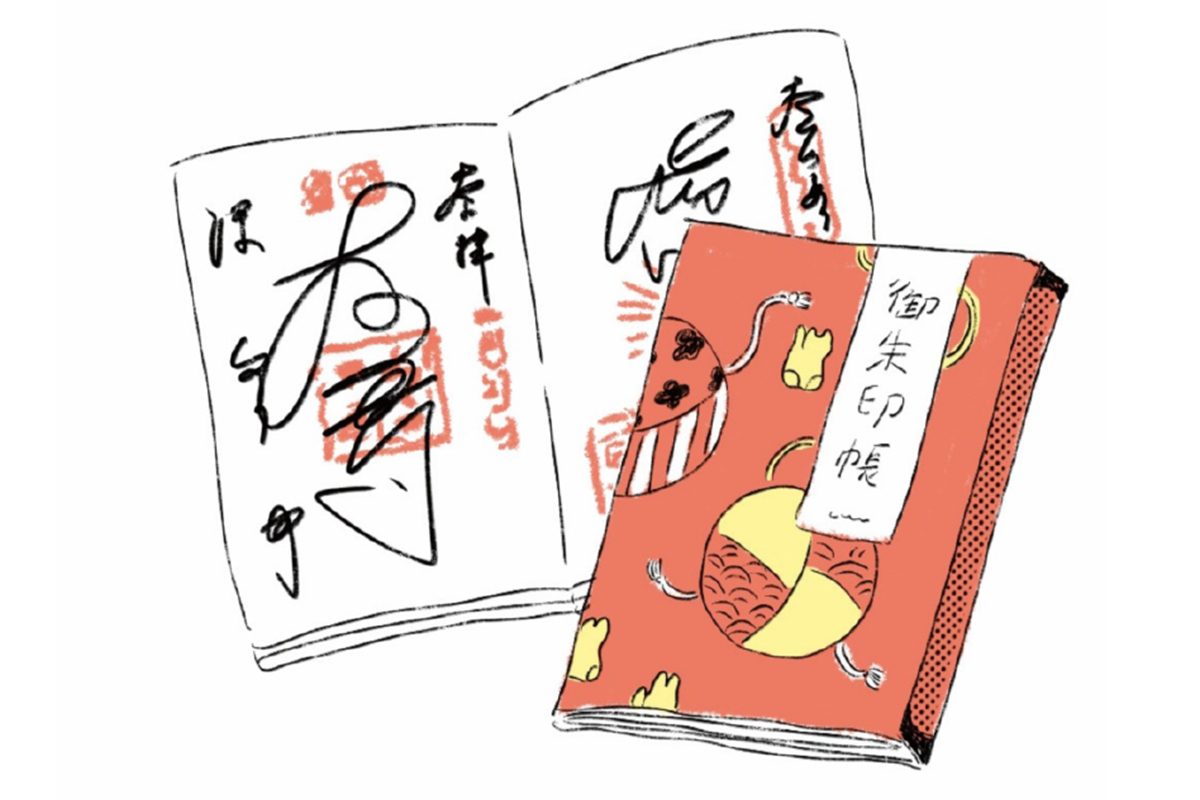

【御朱印】

お経を書き写し、寺に納めることでいただける証明書の受付印=御朱印、という説が強い。時代の移り変わりとともに、お参りした証としてもいただけるようになったが、スタンプラリーのように神社・お寺に行けば貰える、など安易な気持ちでいただくのはご法度。御朱印を受ける際には、ぜひ御本尊や御神体にお参りをしてから、または写経を納めてからなど、礼を尽くしてからいただくこと。神社とお寺で御朱印帳を敢えて分ける必要はない。

まだまだ聞きたい神社とお寺のギモンをQ&Aで紹介。

神社、大社、宮の呼び方の違いって?

日本古来の神様・八百万の神を祀っている場所を全般的に「神社」という。平安時代、延喜式と呼ばれる法令の本が出たことにより、神社の数は現在のコンビニ店舗数の2倍ほどに。その中で中心となる400ほどの神社が選ばれ、「大社」と名付けた。「宮」は、天皇や天皇に関係する神様を祀っている神社のこと。

初詣などの行事の時には、どこの神社・お寺に行くべき?

お寺の場合、“ご縁のあるところ”に。ご縁の定義は人それぞれ。ご先祖様が祀られているところや、近所のゆかりあるお寺、目的別に適宜お参りしても◎ 神社の場合、神道の考え方から自分の住んでいる土地の神様(氏神様)の子(氏子)にあたるので、近くの神社へ足を運ぶのが理想。参拝時間は早朝がおすすめ。

Navigator 林田康順さん

大正大学教授、同仏教学部長、東洋大学大学院非常勤講師。専門は浄土学。『図説あらすじでわかる! 法然と極楽浄土』(青春出版社)など。

Hanako『幸せを呼ぶ、神社とおてら。』特集では、おすすめの神社とお寺を多数ご紹介しています!

(Hanako1180号掲載/illustration : Manako Kuroneko text : Ami Hanashima)