映画は作られて終わりじゃない。配給・植田さやか|エンドロールはきらめいて 〜えいがをつくるひと〜 #20

ふだん劇場で目にする映画たちは、一体どのようにして選ばれ、私たち観客のもとにまで届けられているのでしょうか。毎回1人ずつ、映画と生きるプロフェッショナルにインタビューしていくこのコーナー。

今回のゲストは2022年に映画の配給・宣伝会社「プンクテ」を設立された植田さやかさんです。ミニシアターでのアルバイトや配給会社での勤務を経て独立されるまでの経緯や、配給会社の具体的なお仕事内容、現在の活動を支える哲学などを伺いました。

1社目で経験したグレタ・ガーウィグ主演作の買い付け

――植田さんが映画配給のお仕事に関わるようになったきっかけを教えてください。

私が大学を卒業した当時は就職氷河期で「普通には就職できないな」と感じていたので、まずはアルバイトでもいいから興味がある分野にと思い、以前、この連載でも紹介されていた大阪のシネ・ヌーヴォという映画館で働いていたんです。その時に、配給の仕事というのがあるんだな、と知りました。

その後、年齢的にも30歳にさしかかるような頃に「何かを変えたい」「もう少し映画に深く関わりたい」と考えるようになり、劇場とも交流のあった新日本映画社という配給会社の求人に応募して、東京に出てきたのがきっかけです。

――引っ越しまでして就職するのは大きな決断だったのではないかと思います。新日本映画社のどんな部分に魅力を感じていらしたんですか。

私は大学でハンガリー語を専攻していたので、ハンガリーの映画を配給していることにも惹かれましたし、働いている人と接してみても、すごくフィーリングの合う人たちだな、と感じました。加えて新日本映画社では、社員全員が順番で海外の映画祭に行けたんです。

――夢のある素敵な制度ですね。映画祭で見つけた映画は実際に買い付けられるのでしょうか?

社内でプレゼンが通れば、買い付けることができました。そして買い付けた人が宣伝までの業務を全て担当することになるんです。

最初に入った会社で映画祭でのリサーチ、買い付けから、映画を世に送り出すまでの一連の流れを経験できたのはありがたい経験でした。

――ちなみに当時、植田さんが買い付けたのはどんな作品だったんですか?

私は「ベルリン国際映画祭」の担当で、例えばノア・バームバック監督の『フランシス・ハ』(2012年)とか……。

グレタ・ガーウィグ、アダム・ドライバーらが出演する『フランシス・ハ』予告編

――個人的にも大好きな1本で、日本に届けてくれたことに感謝の気持ちでいっぱいです。

今ではそんな懸念はないと思いますが、当時は「モノクロ映画は観づらいんじゃないか」というような意見もあったんです。それにパンフレットも、グレタ・ガーウィグのインタビューが全部いわゆる「女言葉」になっていたりして、今振り返ると恥ずかしいですし反省点もあるのですが……。作品がとにかく良かったということですね。

配給会社を自ら立ち上げ「孤独に対峙している」作品を届ける

――その後植田さんは、他会社での勤務やフリーランスでの宣伝仕事も経て2022年に配給会社「プンクテ」を立ち上げられます。いつ頃から会社設立の計画を立てられていたのでしょう。

私がフリーで仕事をしていた頃に、プンクテの共同設立者の森田(佑一)が、会社を辞めたんですよ。そのタイミングでちょうど、二人で配給したかった作品があったので、どうせだったら会社を作りましょうか、と。

――その作品というのが、第1弾配給作品の「ベルリン三部作」だったんですね。

日本では紹介される機会が少なかったドイツの映画作家ウルリケ・オッティンガーの3作『アル中女の肖像』(1979年)『フリーク・オルランド』(1981年)『タブロイド紙が映したドリアン・グレイ』(1984年)を一挙公開した2023年の特集企画

――お二人ははじめ、この作品をどちらでご覧になったんですか。

コロナ禍にドイツのアルゼナル(Arsenal)という映画施設が全世界へ向けて無料の映画配信を行なっていて、その中にオッティンガーのベルリン三部作がありました。それを観てみたら「すごい!」ということで。

私は特に『アル中女の肖像』が好きなのですが、まず、ビジュアルの強烈さに惹かれました。1回見たら忘れられないような画の連続で。それにこの映画は、女性たちが「やってはいけない」とされるようなことを自由にやっているというか。お構いなしに行動している様子が小気味よく感じたんです。

――イカした衣装でお酒を飲みまくり、突然歌い出したりして、最高ですよね。

オッティンガー作品に共通する要素として、クィアで多様な人たちが出てくることも挙げられると思うのですが、そうした映画を今観たい人も多いのではないかと感じました。

『フリーク・オルランド』は1993年に「東京国際レズビアン&ゲイ映画祭」で上映され、その後劇場公開もされた作品で。「カルト映画」としての認知もある中で、今回3作品をまとめて上映することで、新たな捉えられ方も生まれるのではないかと期待しました。

――プンクテさんの配給作品を拝見すると、これまで光が当てられてこなかった、フェミニズムの要素を感じる作品が多く紹介されている印象を受けます。配給作品を決める過程で大切にされていることはありますか?

作品選定をする上でも配給・宣伝で展開していく上でも、社会的に周縁化されてきた存在や映画史におけるマイナー性は意識しています。女性作家だったり、クィアの要素だったりを積極的に取り上げるのは、その点でもとても重要なことです。

それと孤独に対峙している作品、というか。必ずしもネガティブなだけじゃない「孤独」を描いた作品が多いのではないかと思います。

――「プンクテ」という会社の名前も、そのような想いに関連しているのでしょうか?

プンクテは、ドイツ語で「点」という意味で。「point」の複数形なんですよ。日本語だと、「点々」とかになるのかな。

ドイツ語にこだわったわけではないんですけど、「プンクテ」という、可愛らしかったり、ちょっと間が抜けた感じの響きが気に入ったのかもしれません。

自分たちがやりたいことをやって、面白いと思ってもらえたら

――配給会社の方が映画を観客に届けるまでには、具体的にどんな工程があるのでしょう。

まずは買い付ける映画を探します。会社に属していた頃は、海外の映画を販売する会社から情報がどんどん入ってきていたのですが、今はまだ会社の存在が海外のマーケットに知られていないので、そういうことがなくなって。

自分たちで情報を取りにいかなければならないので「山形国際ドキュメンタリー映画祭」「東京国際映画祭」「東京フィルメックス」など国内の映画祭で買い付けられていない作品を観たり、オッティンガー作品を見つけたときのように海外の配信プラットフォームなどでどんな作品が今観られているのかを調べたりします。ただ、それだけではやはり限界があるので、友人におすすめの作品を聞いて、そこから情報を調べることもありますね。

――配給したい作品が決まったら、海外の権利元に交渉の連絡をするようなイメージでしょうか。

そうですね。ネットで窓口を探すこともありますし、知り合い経由で紹介してもらうこともあり。私たちは数年単位の契約期間で上映権利を獲得しています。

――たまに見かける「日本での最終上映」というのは、その権利期間によるものだったんですね。作品の権利が取れた後はどのような作業に移るのでしょう。

翻訳者さんに字幕をつけてもらい、日本の映画館でかけられる上映素材を作成します。その後、各地の映画館に「この作品をかけてください」と営業するという流れです。

映画館のスケジュールが1年先など、結構先まで埋まっていることもあるので、買い付けが決まったら、字幕ができていない段階で映画館との交渉を進めることも多々あります。

――すごいスピード感ですね……! 劇場が決まったら、いよいよお披露目の準備に取り掛かるようなイメージでしょうか。

ここからは配給と宣伝、両方に関わってくるお仕事ですが、ポスターやチラシ、予告編などの制作などが始まります。パンフレットの編集も、我々は自分たちでやっていますね。

――業務内容が多岐にわたっていて、公開前はすごく忙しそうです。晴れて映画が公開されてからは、どんなことをされているのでしょう。

上映に立ち会って、どういうお客さんが来てくれてるかな、とチェックしたり、劇場の方にどんな人が来ていますか、と聞いたりします。あと、SNSの情報更新やクチコミなどをリサーチすることも大切な作業です。

――届けたいターゲット層によって、ビジュアルのデザインなどを変えることはありますか?

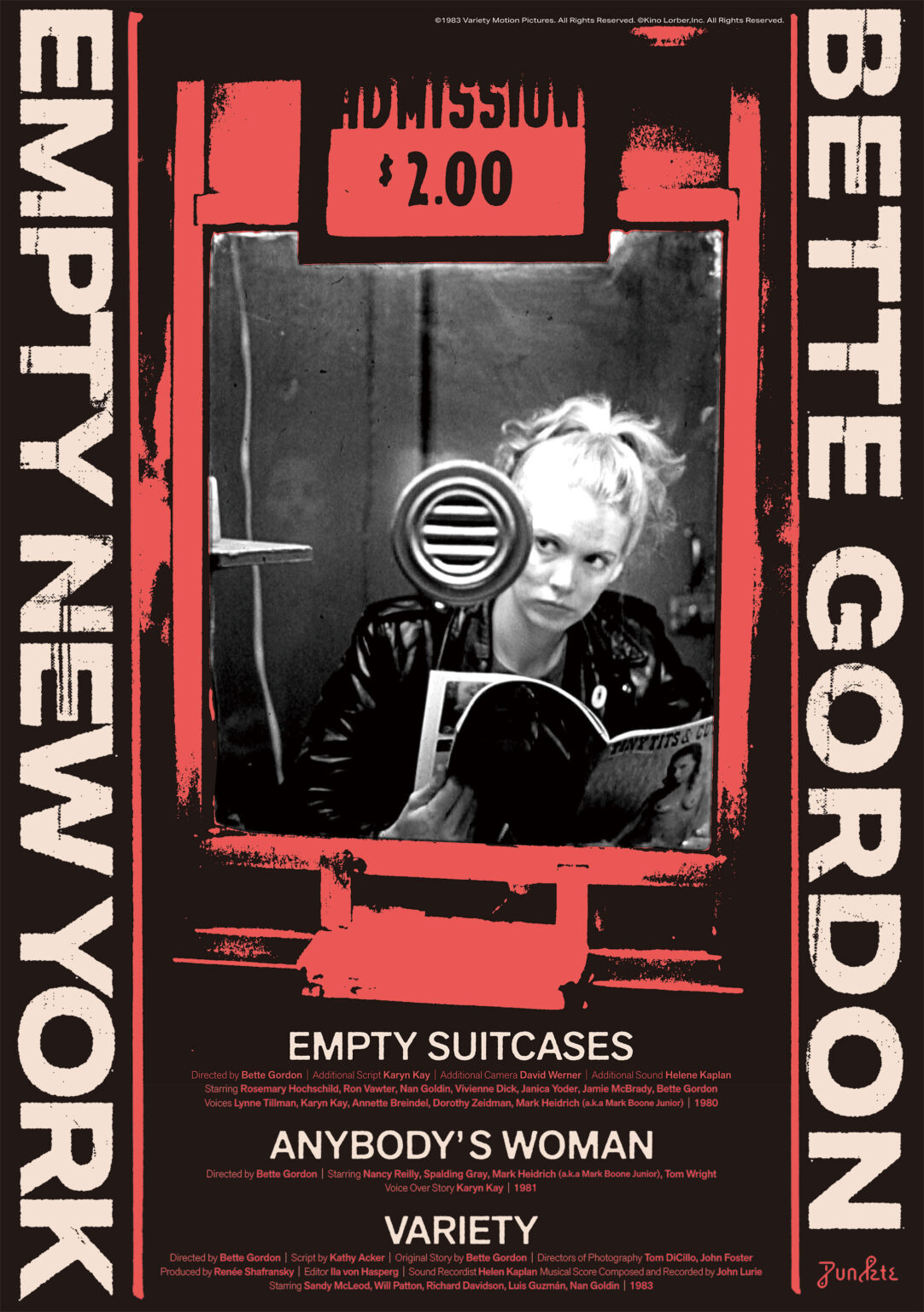

うーん。我々の場合はそこまで意識してないかもしれないです。ただなんとなく、自分たち自身や同世代に響くものを作りたいというのは考えていて。だからこそ、自分たちがやりたいことをやって、面白そうと思ってもらえたらな、と。オッティンガー監督やベット・ゴードン監督の作品を配給した時も、ポスターに日本語を全然いれなかったりして。

――観客側が試される、挑戦的な内容ですね(笑)。でもそんな削ぎ落とされたデザインだからこそ、コレクションしたくなるような感覚もあります。

大きな会社では、ポスターに入れなければならない要素や入れてはいけない要素などがあるのかもしれませんが、自分たちは社内二人で言い合えばそれで済みますし(笑)、共同設立者の森田とデザイナーさんをめちゃくちゃ信頼しているので、やりやすいんです。

映画はどう批評されるかも含めて作品になる

――以前、植田さんがこの連載の秋田祥さんインタビューを読んで「映画を届けることの全てが詰まっている」と感想をくださったことがとても嬉しかったです。どのような部分に共鳴されたのか、伺っても良いでしょうか?

秋田さんが、必ずしも作品の内容に同意しているわけではないけれど、みんなで話し合いたいから上映するということをおっしゃっていたと思うのですが、それは我々の活動にも置き換えて考えられると思いました。

ベット・ゴードン作品はとても面白いと感じて配給することにしたのですが、調べていくうちに、制作当時に一部のフェミニストから批判を受けたという史実を知りました。公開してからも批判的な意見があり、ずっと考え続けています。

ただ「良かった」というだけで終わらなかったことは、作品にとっても良いことだったと思うんです。

アメリカの映画作家ベット・ゴードン(1950-)は「セクシュアリティ」「欲望」「権力」をテーマに探求と創作を行なっている

――作品についてのネガティブな言葉が広まることは配給会社さんにとってリスクがあることとも捉えられると思います。それを踏まえた上でも、議論がある方がいいと考えられるのはなぜなのでしょう。

映画って、ただ作られて終わりじゃないというか。観客にどう受け止められて、どう批評されるかも含めて作品だと思うので。

秋田さんは海外でボイコットが起きた映画について、その背景説明まで引き受けた上で作品を送り出していて、素晴らしいと思いました。プンクテの活動の中でどのように実践できるか考えるきっかけになりましたね。

――プンクテさんが今後どんな配給活動を展開されるのか、楽しみです。最後に、配給のお仕事に興味を持っていらっしゃる方に向けて、アドバイスがあれば教えていただけないでしょうか。

どんな仕事にも言えるかもしれないのですが、人に協力してもらえる力がこの仕事には大切なように思います。字幕の翻訳者さんやデザイナーさん、予告制作者さん、ライターさんなど、色々な人に関わってもらうじゃないですか。

プンクテの場合、森田がそういう部分がかなり上手いので、私はそこに乗っかっているんです。周囲の人たちに協力してもらって、みんなで映画を送り出していく、という。

――映画を広く届けていくためには、届ける側の姿勢も大切なんですね。

そうですね。真面目にやっていれば伝わるな、といつも思います。

プンクテ配給(キングレコード提供)の特集上映「オリヴェイラ2025」は現在も全国を巡回中

この連載「エンドロールはきらめいて」は今回が最終回となります。ご愛読いただいた皆様、出演いただいたゲストの皆様、ありがとうございました。映画を作り、届ける一人ひとりのプロフェッショナルたちに、これからも光が当たっていくことを願って。