Aマッソ加納「大森さんが作るテレビを観ると不気味なものへの耐性がつくんです」| TXQ FICTION第1弾「イシナガキクエを探しています」の圧倒的磁力。

CULTURE 2024.05.16

多くのエンタメが似たような予定調和と読後感へと収斂していく中で、観る人を「え、これ、何? なんなの?」とゾクゾク、モヤモヤさせつつも最後まで一気に観させてしまう、テレビ東京の深夜番組『イシナガキクエを探しています』が話題です。このフェイクドキュメンタリー番組を手がけたのはプロデューサー大森時生さん。『Aマッソのがんばれ奥さまッソ』以来、親交のあるAマッソの加納愛子さんと、フィクションを作ることの面白さについて語ってもらいました。

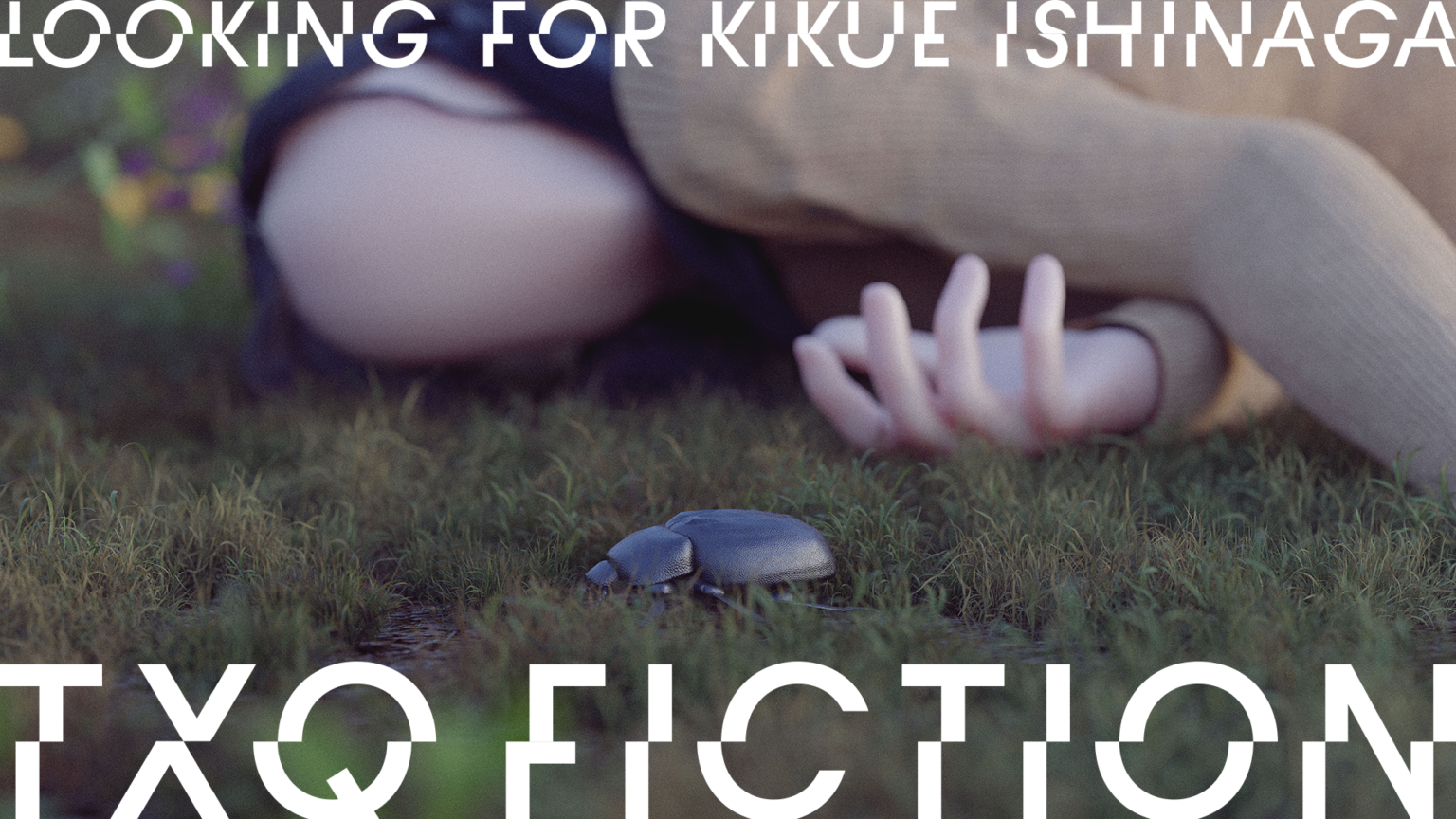

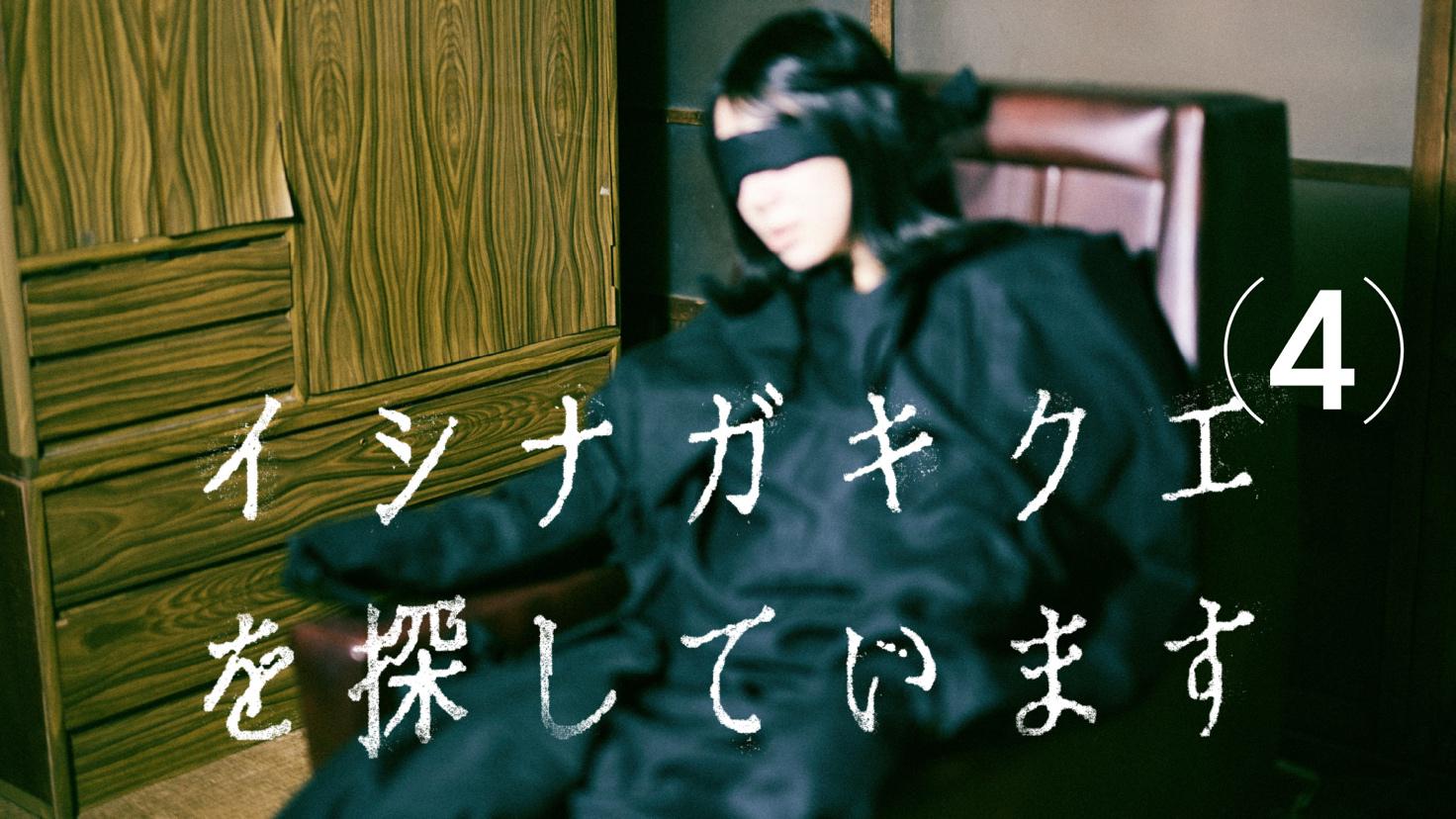

TXQ FICTION第1弾「イシナガキクエを探しています」

現実と非現実の狭間のフェイクドキュメンタリー。

観ました。『イシナガキクエ』の1回目を。

LINEでも感想をいただきました。ありがとうございます。

普段、あんま観られないほうなんですよ、「怖い」のがダメで。なので、観る前に大森さんに確認しましたもん。「観れますか?」って。「観れます」って言われたので、昼日中、満員電車の中で観ました(笑)。

一番安心な状況で(笑)。

ホント、めっちゃ無理なんです、怖いやつは。

去年、加納さんと一緒に演出させていただいたたAマッソのライブ『滑稽』の映像も、たぶん加納さんは無理やり観てくださってると思いますけど、本来だとアレも絶対ダメですよね。

ホンットそういうの、無理(笑)。しかし、この番組がフェイクだって、何も知らずに観た人もいるやろうし、ギリギリのところで成立しているところも、また別の意味で怖さがあるというか。そもそもなんで「公開捜索番組」なんですか?

僕が高校生ぐらいの頃まではギリギリそういう番組をやっていて、それがもうホント、僕は怖かった。未解決事件みたいなものに巻き込まれ行方不明になってしまった人を捜すんですが、事件が、というより、番組自体が不気味で。いちばん怖いのは、「見つかるわけがない」と思って観ている、ということだったんですよね。警察がさんざん捜査している、でも見つからない、それを一晩のテレビのあのノリで見つかる可能性って限りなくゼロに近い、けどそれは言わない約束、ショーとして、悪い言い方をすれば食い物にしてしまっている。ある種、テレビの暴力性みたいなところが怖いなって。当時はそこまで言語化できてなかったと思いますけど。

なるほど〜。

で、加納さんとやった『Aマッソのがんばれ奥様ッソ』もそうでしたが、主婦向けの番組のふりをしたホラーとか、お笑いライブのふりをしたホラーとか、いままではそういうギャップで不気味さや面白さを作ることが僕は多かったんすが、何本かやるうちに、改めて、しっかりフィクションの面白さに向き合いたいと思うようになって。しかも、フィクションとして打ち出した上でもフェイクドキュメンタリーは面白いはずだと僕は思っているので、フジテレビの『放送禁止』はまさにそれをやっていたと思うんですが、フィクションとノンフィクションのギリギリのラインでやってみたい、というのが今回の番組の動機なんですよね。

番組で「イシナガキクエさんの情報をご存じの方はこちらまでお電話を」って呼びかけるじゃないですか。SNSでハッシュタグを追っかけてみると、「電話をかけた」って言ってる人も結構いて。そこの仕掛けもちゃんとあるんだなって。

あの番号にかけてくれた人には、追ってスタッフがちゃんとかけ直しているんですよ。「いつ、どこで見ましたか?」って。ただ、思った以上にかかってきちゃって、何千件とあったんで、なかなか全部の電話には折り返しができてないんですけど。

視聴者から「どこどこで見ました」みたいな電話があって、それを後の回にどんどん反映していくわけじゃないですか。そこはノンフィクションなんですね。

だから、霊視をしたりお祓いをしたりしている方からも結構電話がかかってきたりもするんです。「イシナガキクエさんはもうお亡くなりになっているし、あんまり良くない亡くなり方をしてるから捜索はやめたほうがいい」みたいな。そういう方には、「この番組はフィクションです」っていう説明をちゃんとするんです。そうすると、本気で心配したのに!って怒るんじゃなく、「ああ、それなら良かったです」と。もしかしたら番組に乗っかって演じてくださっている可能性もありますが。

へえ〜。

しかも、「米原さん」っていうこの捜索番組のきっかけを作った老人が登場するじゃないですか、番組を作り始めるタイミングで亡くなってしまった、という設定の。霊視の方が言うには、「米原さんについて霊視をしてみると、まったく見えないんです」。それはそうですよね、「米原さん」を演じてるのは役者ですし、本当に亡くなってしまったわけじゃない。「見えない」のは合ってるなって(笑)。その辺はとても興味深いなと思いますね。

リアルとフェイクの狭間が(笑)。

揺らいでます(笑)。

ウソと現実が溶け合う瞬間が面白い。

大森さんはここ2〜3年でグッと活躍されるようになって。「予想できないものを作る人」っていう信頼が私の中では積み上がってきてるんですが、『奥様ッソ』の頃って、「家事の知恵やテクニックを紹介します」っていうような告知をしたじゃないですか、本当は全然違うのに。でも、やっぱりそのときって、告知だけを観て、「Aマッソ、こんな番組やるようになったんか。主婦番組をやるようになったんか」ってガッカリしてしまった人が一定数いて。ダマされてくれた人がいたというのはめちゃくちゃ大成功だったなって。でも、もう、そのステージではないんです、大森さんは。そういう番組を作る人っていうのが、世間に浸透してきたので、その上で作るものってまたさらに新しいものになっていくから、世間の評価が次のものを変えていくというか。面白い人やなと思いますね(笑)。ちなみに、大森さんの「不気味さ」みたいなものはどうやって育まれてきたものなんですか?

僕も、加納さんとある意味一緒で、ジャンプスケアというか、びっくりさせられるのが本当に嫌いなんですよ(笑)。ですから、そういうホラーはまったく観てきてないんですが、黒沢清監督の映画だったり、Jホラーと呼ばれるものだったり、『放送禁止』とかのフェイクドキュメンタリーだったり、そういうものは昔から好きで。それこそ、Aマッソの漫才とかでもよく思うんですけど、やっぱり僕が面白いと思うものって、リアルなものからちょっと歯車がずれたところにある接続点なんだなって。それってドラマを観て、「これは私の話だ」とか「私の身に覚えがあることだ」みたいに思うことと同じで、フェイクドキュメンタリーって、全部ウソなのではなく、ドキュメンタリーの要素に一つまみ二つまみのウソが入ることによってリアルとフェイクの狭間にいる感覚を得られる、ということに一番の面白さを僕は感じるんです。

ウソと現実が溶け合う部分。

そう。『滑稽』のときも加納さんとめちゃめちゃ話しましたけど、その溶け合う瞬間をもっと長くしたいというか。あの舞台の構成は、宗教団体のプロパガンダ映像みたいなものが最初に流れ、それが明かされた後に、そのメイキングが始まる、というもので。メタがもう1個重なった瞬間に人はフェイクとリアルの現在地を見失うと僕は思っているんです。

わけのわからなくなる瞬間ですよね。

そうです。もう1個レイヤーが急に増えると、やっぱ人はすごくふわっとした気持ちになるんじゃないかなって。

それで言うと、芸人言葉で「降りる」とか「降りひん」っていうのがあって。例えば漫才コントの中で「コンビニの店員とお客さんでちょっとやってみようか」ってコントに入って、そこで相方が噛んだりとかして「ちょっと待って、もう1回」ってやり直す、それを「設定から降りる」っていうんですけど、それ自体が降りてないかもしれない、「あれ?いま降りてんの?降りてないの?どっち?」っていう。大森さんの作るものってそれなんです。そういう作り方って、私も好きで。大森さんとは意外と相性いいなって。だから『滑稽』では、基本的には私たちが普通に作ったネタに、大森さんの映像という不思議なレイヤーが交わるという、あれはホントに面白かったですよね。

それこそネタで「降りた」ときって、ものすごいドキッと感があるじゃないですか。「あれ?大丈夫?コントが成立しなくなっちゃうんじゃないの?」ってお客さんが思うことによって、でもそれ自体がネタに組み込まれてるっていうのは確かに面白そうですよね。

そう。フェイクとリアルの裂け目が見えたような見えてないような、そういうドキドキ感はオモロイんです。

小説も番組も引き算をすると面白くなる。

少しネタバレをすると、今後、米原とは何者なのか、イシナガキクエはなぜ見つからないのか、さっき言った視聴者からの情報なども含め、どんどんいろんなピースが出てくる感じで展開していきます。そして、AがあってBがあってC、Dと続く、そういう流れをきれいに見せたいというより、それを観た人の感情を大事にしたい、というか。観た人の情感で面白いものを作りたいっていう気持ちが今回すごく強かったんですよね。

それはよくわかります。例えば、普通の連ドラだったりすると、ストーリーが進むにしろ、その回だけを観ても面白いものを作らないと、いまのテレビ的に成立しないと言われてるじゃないですか。でも、『イシナガキクエ』は「なんかわからんけどずっと不気味」っていうことだけで最初の回ができあがっていて。別に何も起こってないのに成立してるんですよね。そこがフェイクドキュメンタリーの面白さでもあるし、強さでもあるんじゃないかなって。

確かに。ドラマだと物語としての強度がないともたないんですが、フェイクドキュメンタリーは、その雰囲気と、それを見た人の感情があればちゃんと持つんです。しかも、「ドキュメンタリー」という前提がある。ドキュメンタリーって何も起こらない瞬間があるので、起こるまで待てるんですよね。

だから、これを1回目だけで離脱する人なんかおらんでしょう(笑)。私はテレビを作ったことがないのであんまりよくわからないんですけど。

中編までしか書いたことがないので、長編書くってなると、やっぱりプロットを作って、エンディングに向かって逆算的に書いていく、みたいになるらしいんですけど、私はもうほんままだ短いのしか書いたことがないから、「この先、どうなっていくんだろう?」と思いながら書いていく感じなんですよね。

でも、高瀬隼子さんと加納さんと僕の3人でご飯を食べたとき、高瀬さんはいま長編を書いているんだけど、そういうことはやってない、っておっしゃってましたよね。書いたものをどんどんデスクトップに並べて、最後にそれを組み合わせたり削ったりすると。

そうそう、途中から書いたりもするって。高瀬さんは天才ですもん。私にはできない(笑)。でも長編でもそうやって書けるんやって、めちゃめちゃ勇気もらいましたけど。

じゃあ、加納さんの場合、どこに向かうかわからず書いていって、ああ、これじゃあ完全に行き止まりだ、ダメだ、となる場合もあるんですか?

うーん、ミステリーとかだったらあるのかもしれないですけど、私の場合、感情を作っていってるだけなので。感情って行き止まりがないじゃないですか。

なるほど。

というか、いまはまだそういう作り方しかできないんです。たま〜にありますけどね。こういうラストシーンを書きたいから、どうやって話を進めていこうかなあ、みたいなことは。ごくたま〜にですけど。

じゃあ、ゴールを決めずに書く?

いまは。型を知らんだけやと思いますけど(笑)。大森さんはどうですか?どんなふうに番組を作るんですか?

僕は引き算するタイプですかね。最初に物語をこういうふうに動かしていこうという構成をしっかり決めるんだけど、途中で、やっぱこのブロックなし、このブロックもなし、って引いていくことがすごく多いんです。しかも何か計算があったり、明確な意図をもって省くのではなく、直感的に思うことがすごく多くて。だからVTRを直したりするときも、だいたい「あれ?足りてない」ってなることがすごい多いんです(笑)。30分番組だと24分尺にしなくちゃいけないのに、気付いたら「22分しかないぞ!」ってなって慌てて戻す、みたいなことやってることが多いかもしれないですね。

たくさん撮って省いていく。

A→B→C→Dの論理展開とか考察とか伏線回収をしたいわけじゃないので、物語として見たときに、AとCの間のBがないほうがその余白を観る人各々が想像して埋めるがゆえに、感情的に面白くなるんじゃないかなって。やっぱ、物語を自分で補完しちゃう瞬間に不気味さがいちばんあると僕は思っていて。例えば、AとCという話があって、Bが空いていた場合、自分でBの話を想像しどんどん最悪なストーリーを紡いでしまうところが人間にはあるんじゃないかと。そしてそれに自分が気づいた瞬間にゾッとしたり、ジンワリ怖くなったりする体験が起こるのかなって。

なるほど。

だからといってBがまったくないのは不誠実だとも思っていて。

でもBをあえて落とすんですよね?

Bを作っていたのに落とすっていうのは、コスパが悪いなとも思うんです。撮影もしたのに切ってしまうわけですから。

だけど、作ったはずのBをあえて省くのと、最初から何にも作らなかったのでは大きく違いますよね。

違います。作っているからこそ省く。そして省いたBはAとCに宿ってるはずだと思うんです。でもそれって小説でもありますよね。主人公がここでこういう気持ちになった、というのを加納さんの中では見えていたり思っていたりはするんだけど、それをあえて書かない、それを書いてしまうと手触りが失われると感じる、みたいなことは。

実はそれ、編集者さんによく言われるんです。「Bを抜きましょう」って。私はまだまだなんで、それを残した場合と抜いた場合の面白さの違いがわからないんです。で、「ほんまや、抜いたらめっちゃいい」って(笑)。だから大森さんと一緒なんです。抜いた部分に愛情はあるし、物語もある。でも、自分が思ってるよりCが面白いし、Bもちゃんと書いてる分、AとCに宿ってるんでしょうね。「Bはなくて大丈夫。AとCだけのほうが面白いんで」と言ってくれる、そこに関しては編集者さんがいてくれてありがたいなって。

「いえ、抜きません」ってことはないんですか?

あ〜ん……とは思うんですけど(笑)、反論は全然しないんです。実際、編集者さんの意見は的を射ていますし、赤字もめちゃめちゃ入れてほしい派なんで。文章がまったく書けない段階で筑摩書房さんにオファーいただいたこと(単行本『イルカも泳ぐわい。』として2020年に発売)が小説を書くキッカケになったんですけど、編集者さんに怒られながら育ててもらったということがベースにあるからだと思うんですよね。

フィクションの力を信じたい。

僕は、今回の番組もそうですが、「型」が崩れていくことに面白さがあると思っていて。黒沢清監督が言っていたことなんですが、日常で幽霊がバーッと出てきたりすることより、仲のいい友人が10秒黙ることがいちばん怖い、と。それと僕も結構感覚が一緒だなと思っていて。テレビって、そもそもフォーマットがある程度決まっていて、テロップはこういうふうに出るし、ここでこういう音楽が流れるし、30分番組の場合だいたいこういう時間でこういうふうに収束していくだろうと、そういうお決まりのものがあるんですが、それが微妙に姿形を変えるというか、それがグラッとする瞬間がいちばん好きで。あと、僕はやっぱ親が陰謀論に染まることを相当怯えているんですけど(笑)、でもその怖さって黒沢監督の言う「怖さ」とすごく近いと思うんです。僕はもう実家を出てるし、親と会う機会もそんなに多くないので、ある日家に帰って陰謀論者になっていたら、すごく怖いだろうなって。うちは結構仲のいい家族だし、それを受けたときのグラっと感はめちゃくちゃヤバそうだなって。最近そういうことってすごい多いと聞くんで。

崩れると言えば、最近、親が2人とも病気になって、2人とも入院するっていうタイミングがあったんですけど、「なんかこの感じ、知ってんな」って思ったんです。親が病気になる系の小説を山ほど読んできたから、それほど心がグラつかんで済むっていうか。そういうときの娘の感情とかもよく読んできてましたし。そういう感覚ってあります? なんか不気味なものに耐性をつけてもらいたいという感覚っていうか。

あはははは(笑)。まあ、感覚としてはわかりますよ。

でもある意味、それってちょっとした人助けじゃないですか。そんなつもりはまったくなくても。なんて言うんか、「この本を読んで勇気をもらいました」「この番組に背中を押されました」みたいなことってよく言うけれど、大森さんの番組を観ることで不気味なものへの耐性とかがついて力が出るというか。

耐性をつけてあげたいと思ったことはないですけど(笑)。

でもその役割は絶対図らずともあるんじゃないかと思うんですよね。

やっぱり、フィクションで嫌な気持ちになるものはありますし、ある種ワクチン的な力もあるのはあるとは思うんですよね。

そうそう、そうなんですよ。

人間が本当に嫌な気持ちを知ったときって、翻っていちばん生を感じるというか。

だから、「嫌な気持ち慣れ」ってしとくべきなんかなあ、とか(笑)。

わかりやすい例で言うと、アリ・アスター監督の映画『ミッドサマー』を何度も何度も観に行く人っていうのはすごく多かったんですよね。

中毒みたいに。

そう。ある種、それがセラピーと化してたっていう。すごい嫌な感じの彼氏と付き合ったけど別れられない状況のまま変な村に行っちゃって、彼氏が最終的に殺されるところを見届け笑顔で終わる、っていう映画なんですけど、それをすごくザックリ抽象化しちゃうと、誰かに頼ってばかりだった人間が自立しもう一度自分の人生を生きることのメタファー、みたいなことなんですが、それを観ることで癒されるというか、「自分もこうなれるんだ」っていうのを感じさせるというのは、やっぱり何か力を与えてるわけですよね。本当に嫌な気持ちのする、最悪な話ではあっても、それによって、自分もこう生きられるんだという感覚を得られる。そういうことはめちゃめちゃあることだとは思うんですよね。

そう。フィクションの力はありますよ、めちゃくちゃ。