大分行くならどこいくべき? “おんせん” じゃない大分旅アドレス最適解

大人気連載「(京都、どこいけばいい? もしもし京都相談室)」でおなじみ、フリーランスPRの中村葵さんが、今回は特別編として、大分県へ出張。大分といえば温泉? いえいえ、温泉だけじゃない魅力がいっぱいあるんです。ということで、中村さん、 “おんせん” じゃない大分旅アドレス最適解、教えてください〜!

日本一のおんせん県の“おんせんじゃない”魅力お伝えします

大分県に行って来ました。私は、人生2度目となる、大分。関西から飛行機で約55分(近い!)、東京からだと1時間半。「日本一のおんせん県」ということで、降り立った空港の到着ロビーで迎えてくれたのは「足湯」。さすがです。

しかも、ただのおんせん県ではなく「宇宙ノオンセン県オオイタ」という、情報量多めのコンセプト。なにやら大分空港は、民間の宇宙往還機《Dream Chaser(ドリームチェイサー)》の着陸地として利用されるやもということが2022年に発表されてるようで〈国際宇宙ステーション〉から研究者や宇宙旅行を楽しんだツーリストなんかが宇宙から大分空港に降り立つ、なんてことが近い未来に実現するやらしないやら。

今回は、“おんせん” じゃない大分旅アドレス、ご紹介します。

① 〈うすき皿山〉で豆皿型打ち体験

大分県の東海岸に位置する「臼杵市(うすきし)」。「臼杵石仏」(61体の石仏全てが国宝に認定されている石仏群。いつ誰がつくったのか謎は多く、伝説もいくつもあるらしい。)や、あのあまーい醤油、城下町の街並みで知られる臼杵の町。

2024年版 住みたい田舎ランキング総合2位(人口3万人以上5万未満のまち部門)にも選ばれたこの臼杵へは、江戸後期に途絶えた焼き物「臼杵焼(うすきやき)」として復活させた陶芸家 宇佐美裕之氏が営むアトリエ、ギャラリー&カフェ〈うすき皿山〉を目指して。

およそ200年前、臼杵藩の御用窯で作られた末広焼(皿山焼とも呼ばれた)を臼杵焼として復活させたのは、臼杵で生まれ、大阪で陶芸を学び、地元に戻った宇佐美氏。「輪花」と呼ばれる伝統的なモチーフなどを中心に、型打ち成形とろくろ挽きを組み合わせる技法で作られる「臼杵焼」。型打ち成形とは、生地を薄くのばし、石膏の型にかぶせて手で押しつけて形づくる技法のことで、臼杵焼のもとになった末広焼でも用いられていた方法だそう。

ここ〈うすき皿山〉では、型打ちが実際に体験できます。今回は「輪花」をはじめ、10種類以上の豆皿の型から好きな形を選べる豆皿型打ち体験を。焼き上がりから自宅に届くまで約1ヶ月とのことで、もう間もなく私の自宅にも届くのではと楽しみにポストを確認する日々。

敷地内には、ギャラリー&カフェ〈GALLERY SARAYA〉も。落ち着いた華やかさのある器は、どれも料理を主役に引き立ててくれそうなものばかり。特に中国茶と相性が良いということで、中国茶茶器も作られており、カフェスペースの〈皿山喫茶室〉では、料理人の宇佐美友香氏による中国茶やスイーツが提供されているそう。(この日は定休日で残念。滋賀に拠点を置かれ活動されている、茶絲道 堀口一子氏とともに中国茶のイベントも開催されているそう。滋賀県民の私、一度堀口一子氏の中国茶教室に参加してみたい。)

② 手作り焼酎一筋。〈藤居醸造〉

お次は、南部に移動し「豊後大野市」。九州で唯一、「日本ジオパーク」と「ユネスコエコパーク」両方に認定(豊かな生態系を有し、地域の自然資源を活用した持続可能な経済活動を進める“モデル地域”のことらしい)、「大分の野菜畑 豊後大野」とも称され県内第1位の生産量を誇るサツマイモの産地だそう。

そんな豊後大野市では、昭和4年創業の〈藤居醸造〉へ。大分県民が喜ぶ「泰明(たいめい)」を看板商品に掲げる麦焼酎の蔵元。伺ったのは寒い時期だったのですが、タイミングやリクエストが合えば、蔵の見学も可能。年中半袖の従業員の姿も! 大分県でも数少なくなった(というか、もう2、3軒しか残っていないらしい)手づくり焼酎一筋で酒造りをされている職人直々酒蔵案内をしてもらえるかも。蒸麦や自家製蒸留機など惜しみなく見せてくださるサービス精神。ぜひ行くことが決まっている方は事前にご相談を。

老舗の藤居醸造から車道を挟んだ真向かいには、なにやら気になる「FUJII BREWERY」の文字。「麦」繋がりということで〈藤居醸造〉が2022年にはじめられたクラフトビールブランドのビアホールとブリュワリーが。

〈藤居醸造〉のあるこのエリアは、かつて豊後大野市のメインストリートだったそうで、その頃の活気を取り戻したいと、5、6%の低アルコールで飲みやすいクラフトビールのブームもあり、麦繋がりから《FUJII BREWERY》をスタート。《FUJII BREWERY》から〈藤居醸造〉を、豊後大野市を知って欲しいとはじめられたそう。ペールエールやIPA、お土産にぴったりかと。

私もお土産に買いました。(一緒に販売されている『クラフトビールに合うナッツ』は、今回案内してくださった大分県の皆さん揃って全員からのリコメンド。クラフトビールと合わせてのお土産、おすすめです。)

③ 旅感極まる。〈地熱観光ラボ縁間〉

日本一のおんせん県、大分。その大分・別府の中でも、最も多くの源泉が集中する「鉄輪(かんなわ)温泉」。

鉄輪温泉に近づく車内から見える、もくもくと煙突を通り空へとあがる湯気。細いくねくね道をすすめば、あちらこちらから雲のようにあがる湯気を見ていると温泉地気分高まり、旅感極まる。歩道の地下からも、ところどころから湯気があがっていました、すごい。

ここ〈地熱観光ラボ縁間〉で楽しめるのは、江戸時代から使われている技法、温泉熱を利用した地獄釜を使った調理法「地獄蒸し」料理。なのだけど。またここでも驚きの全席足湯の掘り炬燵状態。(空港でも食事処でもおんせん県に足湯あり。決して温泉地にタイツで行ってはいけません、これは私の教訓です。)

野菜や海鮮、肉を地獄釜に入れ蒸す作業も自分たちで体験できるという、エンターテインメント性の高さ。これは、旅のはじまりにうってつけ。もっちもちの「地獄蒸しの海鮮ピザ」など、温泉地ならではのメニューと人生初足湯に浸かりながらの食体験。(特に、地獄蒸し玉子。)

私がすっかり心惹かれたのは、「湯雨竹(ゆめたけ)」。なんと美しい漢字の羅列。これは、昔ながらの冷却機。源泉掛け流し、そのままでは熱くて入れない90度以上の温泉を、束ねられた竹の枝に伝わせ冷ますものなのですが、名の通り、細い竹の枝を温泉が這い滴り漫ろ雨ごとく降り注ぎ、まあそれはそれは時を忘れしばらく眺めていられるほどに美しい。別府が発祥だそうで、(私は他の温泉地で見かけたことがない。)ぜひ別府に行かれた際は見つけてください、湯雨竹。

④ 朝霧に包まれた姿が幻想的な「金鱗湖」

大分県のほぼ真ん中、由布岳の麓に広がる温泉地「由布院」。由布院駅を降りると、目の前に広がる圧巻の由布岳ビュー。

先述した通り、私にとって今回が2度目になる大分。なので、大分を代表する場所、由布院。その由布院を代表する観光名所「金鱗湖(きんりんこ)」へはもちろん2度目の訪問なのです。知りませんでした、訪れる季節によってこんなに表情を変える場所だなんて。

夏の終わり秋のはじまりに訪れた数年前、その際も金鱗湖を回遊し楽しんだ訳ですが、この冬の早朝、朝霧に包まれた金鱗湖のなんとまあ幻想的な姿。前日の気候など条件が揃った時にだけ見られるとのことだったのですが、この日は運良く拝ませていただきました。

朝も夜も苦手な私が、昨年早起きしてよかった日堂々1位にランクイン。温泉が混ざった池の水と外気の冷たさによって、湖面からゆらゆらとたちこめる朝霧。そこへ由布山麓からやわらかく差し込む冬の朝日、湖面を泳ぐ水鳥。おとぎ話の世界です。

金鱗湖の湖面には、小さな鳥居。金鱗湖も含めて神域となる天祖神社に参拝してはじまる湯布院朝散歩。皆さんもこの美しい朝霧が拝めますように!

⑤ 〈COMICO ART MUSEUM YUFUIN〉で現代アーティスト作品を堪能

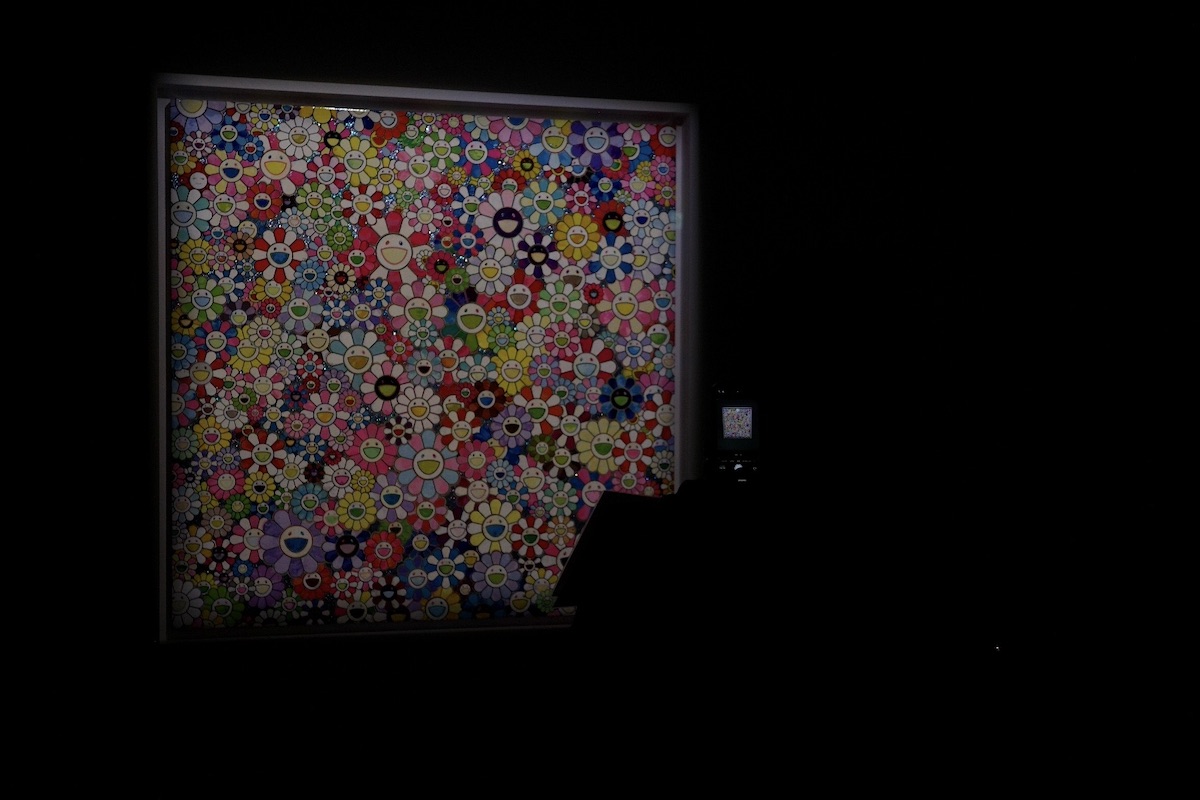

おなじく由布院必須アドレスは、現代美術館〈COMICO ART MUSEUM YUFUIN〉。建築家 隈研吾による建築、グラフィックデザイナー 原研哉が手掛けるロゴデザイン。黒い焼杉と、水が取り込まれた建築を観るだけでも楽しいのですが、杉本博司、村上隆、奈良美智、森万里子、など日本を代表する誰もが楽しめる現代アーティストの作品が所蔵されています。アート好きな方もそうでない方も、一度は見たことあるかも、な現代アーティスト作品がたっぷり展示されているという贅沢。

もちろんただ観るだけでも充分に楽しめますが、作品についてもっと知りたいなという方には、無料の音声ガイドが準備されています、嬉しい。館内でQRコードをスマートフォンで読み取り、ご自身のイヤフォンでゆっくりご観覧を。知識を得た上で改めて作品と向き合うと、また感じ方が全く変わってくるのですよね。アートの楽しみ方は人それぞれ。ぜひそれぞれの楽しみ方で。美術館と隣接する1棟貸しの露天風呂・庭付きの簡易宿所〈COMICO ART HOUSE YUFUIN〉もあり、何度訪れても楽しい。

⑥ 山家料理 〈湯の岳庵〉で贅沢時間とお土産をゲット

金鱗湖に繋がる約1万坪の敷地に佇む由布院の名宿(御三家と呼ばれるものの1つになる)、大正10年創業〈亀の井別荘〉。その中にあるのは、宿泊者以外も利用できる大きな茅葺屋根の〈山家料理 湯の岳庵〉。店内から望むのは美しい日本庭園、山里の食材を使った山家料理は、小鉢で少しずつ季節のものが楽しめる「湯の岳膳」がおすすめ。

ここの楽しいところはなんといっても、敷地内にある土産屋「鍵屋」。食品や調味料、大分や九州の工芸などが揃い、自分への、そして贈り物としてのお土産はぜひここでゲットしてください。(柚子胡椒、個人的おすすめです。)

前回こちらでいただき楽しみにしていた「かぎやのおはぎ」は、残念ながら完売。ですが、前日までの電話取り置きが可能とのことで、行かれる際には予約必須。私は次回の反省に生かします。

⑦ 音楽とアートの美術館〈theo murata CHOCOLATIER〉

これまた由布院の名宿御三家の1つ〈山荘無量塔〉が手がける、音楽とアートの美術館〈音の美術館 アルテジオ〉。マン・レイ、李禹煥、サイ・トゥオンブリーなどこれまた見応え抜群の作品の数々。(由布院とは、温泉とアートの街らしい。)

こちらもぜひ由布院を訪れた際にはぜひ必須アドレスなのですが、その中に併設されているチョコレート専門店《theo murata CHOCOLATIER》もお土産におすすめ。(お土産だらけですが、お土産買うのって楽しいんですよね。アルテジオのショップでセレクトされているクラフトやお茶もさすがのセンス。)

ティールーム《the theo》では、パフェやドリンクも楽しめるので、存分にアートを楽しんだあとは、甘いもの補給。ゆっくり休憩をどうぞ。

⑧ 着物が似合う城下町にある、老舗茶舗〈お茶のとまや〉

そんな〈音の美術館 アルテジオ〉のショップでも、老舗茶舗〈お茶のとまや〉のお茶がセレクトされていました。(この〈お茶のとまや〉のお茶、買っておけばよかったと未だ後悔。すごく素敵だったんですよ。)

〈お茶のとまや〉がある「杵築市(きつきし)」は、北東部にある「小京都」。ここ杵築市は、小京都と呼ばれ、着物が似合う街と認定された城下町。人気の「干支もなか」があると聞いてやってきました。

明治8年創業の〈とまや〉は、国の有形文化財認定の京町家とおなじ造りになった店舗(江戸時代から縮小しながらも守り続けられたそう)。季節の建具があしらわれた奥座敷から中庭を望み、抹茶や日本茶をいただく静かな時間(奥座敷では茶道体験も行われているとのこと)。お茶ともなかを買って帰り、自宅でもその静かな時間を思い楽しみました。

⑨ 世界農業遺産を守り続ける〈七島藺工房 ななつむぎ〉

大分県の北東部に位置する国東(くにさき)半島。この分県国東半島のみで栽培されている「くにさき七島藺(しちとうい)」。主に畳の材料になるそうで(イグサ、が広く知られてはいますが)イグサと違い、三角形の茎が特徴で、丈夫なこのくにさき七島藺は、主に畳表として利用されています。

しかし、今や生産量も生産者も激減し、現在6軒の生産農家が七島藺360年の歴史を絶やさず守っています。2013年には、七島藺など循環型農林業を行う国東半島宇佐地域は「世界農業遺産」(受け継がれるべき重要な伝統的農業を守るものらしい)に認定。「くにさき七島藺表」は、ここ国東半島で作られたことを証明できる、農林水産省地理的保護制度(GIマーク)にも登録されたそう(大分では初めて)。

そこでこの七島藺に魅了され、守ろうと奮闘し続けているのは、くにさき七島藺認定工芸士/七島藺作家 岩切千佳氏。岩切氏の活動によって、サミットや数々の名宿とのコラボレーションが実現し、大忙し。ここでは、その岩切氏による七島藺編みの体験ができます(正月前ということもあって、正月飾りにもチャレンジ。今年はこちらの正月飾りで新年を迎えました)。

以上、おんせんじゃない大分アドレスでした。まだまだ行きたかったけど行けなかった、必須アドレスがいっぱいあるんです。それは次回のお楽しみ、いつかの人生3度目の大分へ。