今のあなたにピッタリの一冊は…? 女将・坂上由貴さんのために選んだ一冊とは?/木村綾子の『あなたに効く本、処方します。』

〈本屋B&B〉のスタッフ、木村綾子さんがさまざまな業界で活躍する「働く女性」に、今のその人に寄り添う本を処方していくこちらの連載。第4回目はふたつのお店の女将、坂上由貴さんを迎え、お酒の席でのエピソードを交えた、ほっこりあたたかな対談が繰り広げられました。

はじめましてのおふたり。話題は「女将」になったきっかけについて。

木村「『Hanako.tokyo』の記事を拝見しました。坂上さんは昼間はバリスタ、夜は小料理屋さんで女将さんのお仕事をされているんですね」

坂上「実は先月から自分のお店をスタートさせて、ようやく女将業だけに専念できるようになりました。今はのんべい横丁の〈莢 saya〉っていうお店と、個人で始めた〈小料理スナックそれぞれ〉、ふたつのお店の女将をしています」

木村「「女将」っていう肩書きがいいですよね。今の時代に女将を名乗ることって、なんだかすごく個性な気がします」

坂上「そう言っていただけて嬉しいです。自分の立ち位置をいかに確立しようかっていうのは常に考えていて」

木村「そもそも、女将の道に進もうと思ったきっかけって何だったんですか?」

坂上「うーん、小さい頃からロボットにできない仕事をするっていうのだけは決めていて…」

木村「ちょっと詳しく聞かせてください(笑)」

坂上「将来的に世の中の仕事のほとんどって、ロボットに支配されていくじゃないですか。だったら私は、ロボットにできないことをやって生きていかなきゃって思いが、なぜか小さい頃から芽生えていたんですよね」

木村「そんな予測を子どもの頃からしていたなんて、すごいです。それでたどりついたのが、女将?」

坂上「心を使うお仕事がしたかったんですよね。人に関わることや、おいしいものが好きだったので、「よし、だったら接客業だ!」って発想です」

木村「新しくオープンした〈それぞれ〉は、どんなお店なんですか?」

坂上「ひと言でいうと、「元気じゃない時に行きたくなる、お店」ですね」

木村「元気じゃない時に?」

坂上「元気な時に行けるお店って世の中にはいっぱいあると思うんです。だからこそ酒場は、「今日はやりきれない」っていう時にこそ行きやすい場所であるべきだって」

木村「分かるなぁ…。私にもそういう場所があるんですが、ほんと何度救われてきたか…。小料理屋さんでもあるってことは、きちんと食事も出すんですか?」

坂上「はい。「遊べる小料理屋」っていうのをやりたかったんです。以前、勤めていたお店がちょっと豪華な日本食のお店だったんですよ」

木村「それは確かに通いづらいかもしれないですね。一晩で数万円も飛んでったら新しい「やりきれなさ」が生まれちゃう…」

坂上「そうなんですよね。だから私は、たまに行きたくなるような素敵なお店というよりも、毎日行きたくなる落ち着いたお店をつくりたくて!」

木村「ふらっと行っても、きっと誰かいるでしょう!くらいの感覚ですね?」

坂上「それです!ちょっとおいしいものが食べたいな。今日はワァワァ言いたいな。そんな気軽な気持ちで通ってもらえるお店にしたかったんです。だからお店の合言葉は「大人の放課後」にしました」

木村「素敵な発想ですね。自らを「女将」って名乗ったり、お店のイメージにしっかり言葉を与えたり…。坂上さん、言葉であそぶのが上手ですよね」

エピソードその1「乾杯の音頭が、独り歩きしている」

坂上「お店での乾杯の音頭を「今日も今日とて!」にしているんですけど、最近では違うお店でもこの音頭が使われているらしくて(笑)」

木村「いい言葉!それは確かに使いたくなっちゃうな」

坂上「おもしろいなーって思ったのが。渋谷や麻布、六本木、一番遠いところだと博多…。人から人へと広まっていくたびに、不思議な現象が起こっているんですよ」

木村「どういうことですか?」

坂上「言葉がどんどん独り歩きしていっているんです。例えば博多だと、「今日も今日とて、あれやこれ!」と一捻り何かしらがついていて。「やめて、元ネタぶれてきているから!」って言っても「いいのいいの。僕たちにはこれがいいの」って(笑)」

木村「その土地や店に合わせて、言葉が育っていっているんですね」

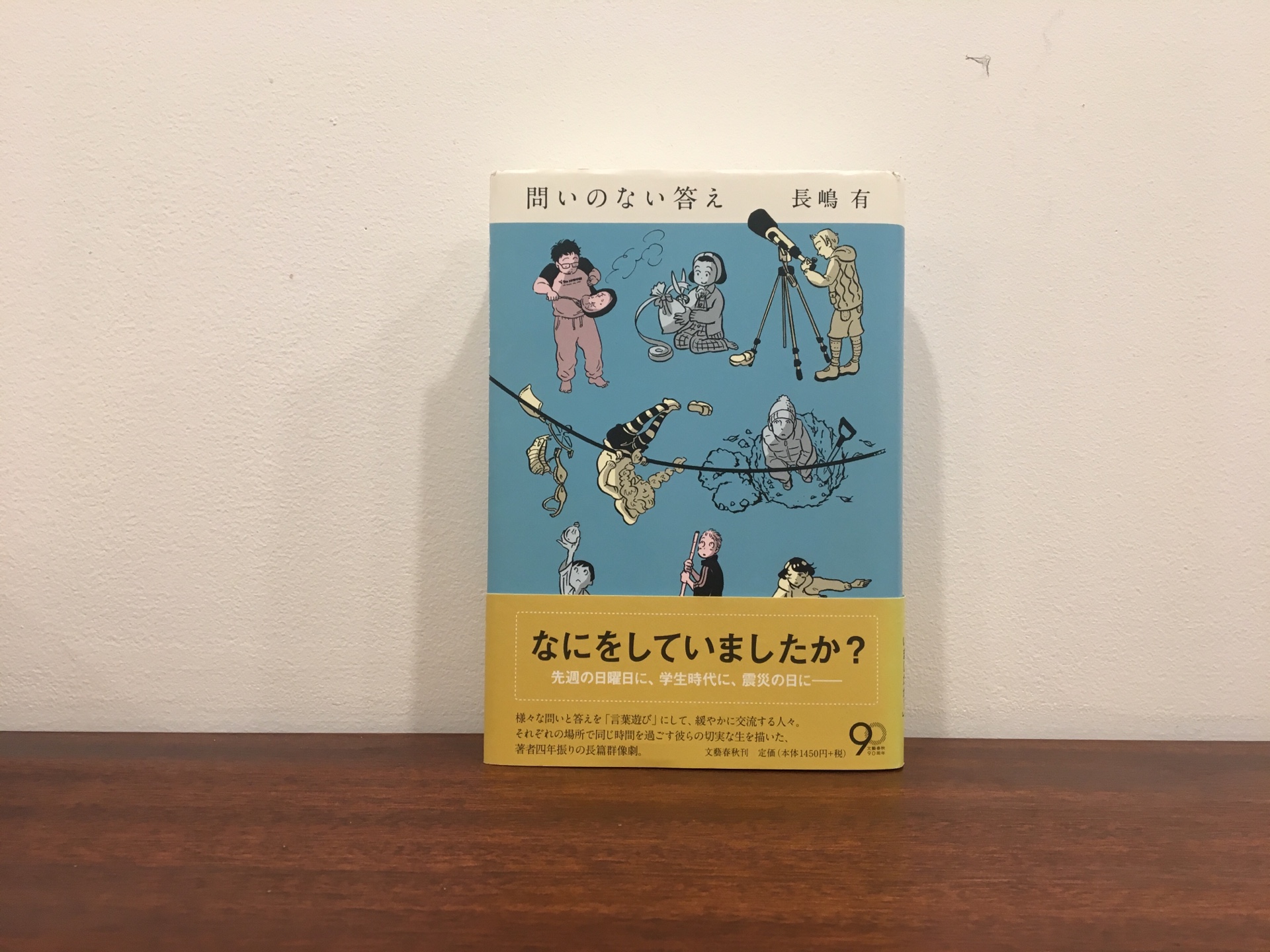

木村さんが処方した本は…『問いのない答え(長嶋有)』

木村「『問いのない答え』は、「言葉遊び」をテーマにした群像劇です。この小説、実は著者の長嶋さんが東日本大震災の直後に、ツイッター上で始めた遊び「それはなんでしょう?」が基になっているんです。」

坂上「それはなんでしょう?」

木村「たとえば、「なにをしたい?」っていう質問だけがまずつぶやかれる。どういう状況のなかで「なにがしたい?」と聞かれているのかは分からないまま、参加者が無理やり回答していくんです。「海に行きたい」「あえていえば裏返したいかな」「女教師を口説く」「母親とよく相談して決めようと思います」…。そして答えがほぼ出揃ったところで、質問の全文が明かされるという」

坂上「めちゃくちゃ面白い!スナックでも流行りそうな遊びですね」

木村「興味深いのは、回答だけのときでも十分、個々のキャラクターが伺えるんですが、質問の全文が明かされた後で改めて回答と突き合わせてみると、思いもよらないおかしみの中に、その人の深層心理や人生観まで垣間見えるようなんです」

坂上「ふとした一言に、その人の人生を読むんですね」

木村「さっきの「今日も今日とて!」のように、言葉がまずあって、人と人とが出会う。その中で物語が展開していく様子が、この本に似ているなって思いました」

エピソードその2「毎日って同じじゃないですよね?!」

坂上「会社勤めのお客さんがよく言うんですよ。「どうせ明日もまた、同じ毎日だ」って。私は、何かないかなって姿勢で過ごしていたら、毎日新鮮な出合いのひとつは必ずあると思っているので、「そんな考え方だから同じような毎日しか送れないんだよ!」って言ってやるんですけど」

木村「その返し、まさに女将って感じ!(笑)」

坂上「このあいだ、自転車で日本一周したいっていう大学生のお客さんが来たんです。お金も無いのに、十何万の自転車を買うって言い始めて…。でも、それを聞いていた別のお客さんが、「だったらせめてこれからは、彼の飲み代ぐらいは皆で払ってやろう!」っていう不思議なノリになっていって…」

木村「酒場あるあるですね(笑)」

坂上「たまたま居合わせた人たちが一人の大学生を囲んで飲んでいる光景が、なんだか非日常で素敵だったんですよね」

木村「大学生の彼は、偶然入ったお店でポロっとこぼした一言によって、確実に、日本一周の夢に一歩近づけた訳ですしね」

坂上「人と人とが繋がって、そこから何かが生まれる瞬間を見た気がして。改めて、毎日って絶対に同じじゃないなって感じたんです」

木村さんが処方した本は…『ニッポン線路つたい歩き(久住昌之)』

木村「これはその名の通り、線路をつたってニッポンを縦断するさまを綴ったエッセイです。北海道から九州まで、地図も持たずスマホのマップにも頼らず、たった一人でただひたすら線路を頼りに歩くのみ。道行く中で出会った人との交流、目の前の景色が呼び覚ますかつての記憶などが、味わい深く語られているんです」

坂上「久住さんって「孤独のグルメ」の原作者でもある方ですよね。モノの見方や捉え方、目のつけどころが面白いですよね!」

木村「そうなんですよ。久住さんから聞いた裏話ですが、このエッセイ企画が持ち上がったとき、編集さんは「何も起こらなかったらどうするんですか?」って心配されていたそうなんです。でも久住さん、「なーに言ってんの!大丈夫、僕が歩くんだよ。それに面白いことは、起こるのを待つもんじゃないからね。面白がろうと思う気持ちが、面白いことを連れてくるんだよ」って」

坂上「素敵!女将語録に加えたいです(笑)」

木村「箱根の峠を越えるにしても、歩いていると「あ、いま越えた!」って瞬間を足の裏が教えてくれるんですって。そういう些細な出来事も逃さない感覚を持てたら、「どうせ明日も今日と同じ」どころか、一分一秒を新鮮に過ごせられるだろうなって思います」

エピソードその3「自分のことがうまく話せなかった」

坂上「女将っていう仕事柄、人の話を聞く機会は多いんですが、気が付けば私、自分の話を人にするってことがめっきりなくなってしまったんですよね」

木村「昔から、自分のことはあまり人に話さないタイプだったんですか?」

坂上「聞かれたら答えはしていたんですが、自分から「こんなことがあったよ」って言うことは少なかったですね。そういえば小学生の時は放課後に「青空の下教室」っていうのをやっていて、公園のブランコで友達の相談を聞いたりしていました」

木村「幼少時代から人の話に耳を傾けることに徹底していたとは…!」

坂上「でも実は何年か前に、友達が教えてくれたことがあったんです。「由貴はいっぱい私の話を聞いてくれるけど、自分の話は一切してくれない。もっと話してほしい。そういうの寂しいよ」って。…そうか、寂しいと思われるんだ!って、私驚いちゃったんですよね」

木村「私も似たような経験あります。自分のこと話すのって案外難しいじゃないですか。言葉にしたことが本音とずれていくほどに、いっそ話さなきゃよかったって思っちゃったりもするし。でも、自分の気持ちを秘めたままにしておくことって、人と関わる可能性を自ら狭めていることでもあるよなぁって、最近しみじみ考えたりもしました」

坂上「そうですよね。この間も地元の友達から「あなたは今まで、与える役ばかりをやってきたと思うけど、人に与えたのならその分、与えてもらう人生にしなさい」と言われてしまい…」

木村「それすごくいい話じゃないですか!」

坂上「「まわりの人が困っていたら、あなたは手を差し伸べてあげるでしょう? でも、あなたは自分が困った時にも決してヘルプを出さない。出してよ!こっちは差し伸べたい手を持て余しているんだよ!って(笑)」

木村さんが処方した本は…『おそめ(石井妙子)』

木村「銀座の路地裏に、川端康成や白洲次郎、小津安二郎らが集まる伝説のバーがあったんですけど、名だたる彼らが心を許して何でも話したと言われていているのがこの物語のマダム「おそめ」でした。元祇園の芸妓さんで、川端や大佛次郎、川口松太郎らの小説のモデルとしても描かれ、「夜の蝶」という呼び名を最初に与えられた人。黄金期は京都と銀座のお店を飛行機で行き来するような売れっ子マダムに成り上がったんですが、その人となりは、「血の通った人間というより、何かの精のようだった」と言われるほどにヴェールに包まれていて…。この本は、ノンフィクション作家の石井妙子さんが、実際に彼女に取材を重ねながらその半生を描いた作品です」

坂上「銀座の伝説になったマダム…。どんな人だったのか、どんな人生歩んできたのか、気になります!」

木村「幼くして両親が離婚し、妹とも生き別れ、12歳で舞妓の道へ…。廓でのいじめやライバルとの葛藤などを戦い抜き、「女」を武器に生きてきた彼女は、つねに自分を律して、強くあらなければいけなかったと思うんです。マダムってそれこそ「心を使うお仕事」の最たるもののひとつですよね。相手の心を癒やし、ほぐすためには、自分の弱さを見せてはいけない、自分が一番であってはならない、という信条もあったと思います」

坂上「わぁ、自分のことを言われているみたいです…」

木村「おそめとしての人生と、ひとりの女性としての人生。そのふたつを知っておくことは、坂上さんにとっての、心の保険にもなるんじゃないかなって。心を打ち明けるのが難しくても、本を開けば分かち合える生き方がある。それはきっと心の支えになりますから」

カウンセリングを終えて…「千円ちょっとで、誰かの思想が買えるなら」

坂上「昨日も、お客さんと飲みながら話していたんですよ。「私、明日本を選んでいただけるらしい!」って(笑)私、話を聞いてもらうっていう経験があまりないから、何かを選んでもらうっていうのも多分初めてで。今日はできるだけ自分の話をしようと意気込んできました(笑)」

木村「いかがでしたか?自分の話をして、そこから合いそうな本を勧められるっていう経験は」

坂上「話を聞いてもらう、何かを選んでもらうってすごく嬉しいことだなと思いました」

木村「それは良かった!今日一日お話を聞かせてもらって、坂上さんは、人を思うことがそのまま自分の生き様になっているんだなって感じました。人当たりの良さだとか、その場の空気をふっと和ませる力に長けている方だな、とも」

坂上「私、実は読書って結構好きなんですよ。もともとは、言葉とか表現の仕方が知りたくて、「どう言葉にしたら人に誤解なく伝わるんだろう」っていうのをきっかけに始めたんですけど。今では千円ちょっとで誰かの思想が買えるなら、こんなにありがたいことはないなと思うようになりました。それに、引き出しがいっぱいある人生ってきっと豊かになるとも思うので」

木村「自分の人生の決定権を持つのは自分だから、この頭ひとつでいろんなことを悩んで、選択しなくちゃいけないって考えますよね。たとえば誰かに強く否定されることがあると、ここは自分が折れた方が場が収まるかなって、正義や信念を曲げてしまいそうになりますよね。でもそんなとき本を読むと、ああこんなにも多くの人が闘っているんだって、その姿に頬をはたかれるような感覚を覚えることがあります。実は思想なんてものは、自分の中にもともとあるものではなく、外からの刺激に反応したとき初めて立ち上がるものなのかな、なんてことを最近考えていました」

今回、ご購入いただいたのは…

「この本は、お店のカウンターに置いたら、きっと喜んでもらえそうな気がするけど…」モノを選ぶ時でさえ、誰かのためにが多いという坂上さん。たくさん悩んで、最後は、今の自分に必要と思ったと『おそめ』をご購入いただきました。本を選ぶ時まで誰かを想う姿は、まさに彼女の生き様そのもの。そんな彼女が営む〈小料理スナック それぞれ〉もぜひチェックしてみてくださいね。

〈小料理スナックそれぞれ〉

■東京都渋谷区道玄坂2-8-8コスモ渋谷館 3階

■03-6416-4255

■17:00〜22:00(ドリンクのみ24:00まで)

■日〜水休

☆前回の「美容コラムニスト・福本敦子さんのために選んだ一冊」はこちらから